11/19(水)『木馬の鼻』本読みWS 第5回(最終回)その③

2025年11月19日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑2011年初夏に上演した『海の牙 黒髪海峡篇』のカーテンコールです。

『木馬の鼻』を書く直前の唐さんは、何を考えていたのか?

(撮影:伏見行介)

絶大に思えた会長「呂々井」は打ち捨てられ、孤独に沈む。

そのときのせりふは、

そして、俺だけ、タンスの中か......

これはやっぱり、いろいろなことを考えてしまいます。

台本に託して唐十郎はメッセージを送っているわけです。

『少女仮面』であれば、鈴木忠志さんと早稲田小劇場がしていた

あの伝説的な稽古に、唐さんは物申していたわけです。

『盲導犬』であれば、蜷川幸雄さんや石橋蓮司さんが行ってきた

革命青年の挫折劇に対して、やはり唐さんは物申していたわけです。

『木馬の鼻』は私と唐ゼミ☆メンバーに何を言いたかったのだろうと、

いまだに考えてしまいます。箪笥ってなんだろう?

四角い箪笥。

「青テント」のことかもしれません。

当時、公演地だった「花やしき駐車場」のことかもしれません。

当時、拠点にしていた「大学」や室井先生のことかもしれません。

さらに根本的に、「唐十郎」や「唐ゼミ☆」という劇団の土台のこと

かもしれません。

自分たちにとって表層的で具体なことから根本的な事柄まで、

何を言いたいのだろうと、今回の本読みを通じて、もう一度

突きつけられました。なんだろう?

『木馬の鼻』は全体にコンパクトでファンシーな作品です。

が、少なくとも私にとって、エンディングはかくも鋭いのです。

どういうことか? どうしたら良いのか?

どこまでの枠組みを破壊せよと言っているのか?

こうして、台本を受けて考えていることも、また一つの枠組みでは

ないのか?

書き下ろし、恐るべし、です。

11/18(火)『木馬の鼻』本読みWS 第5回(最終回)その②

2025年11月18日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑「谷也」らが去り、取り残された「呂々井」

(2014年初夏の上演より 撮影:伏見行介)

「群馬」が大勢を引き連れて去りました。

「林原」夫婦と「天雨」夫婦、「計筋」と「下水」に展望はあるのか。

全くありません。二組の夫婦は、旦那の失職を避けられないでしょう。

測量士たちは実に場当たりで、その場の権力に追従しているだけです。

そう。「計筋」と「下水」が付いていったということは、権力はもはや

「呂々井」から「群馬」に移行したのです。

思えば、「谷也」との問答が激しさを増した時、「呂々井」が

しどろもどろになり、むしろ「群馬」がたくみに言い返す場面が

徐々に増えていきました。「呂々井」が寵愛していた女店員「加々子」

は、今や「呂々井」を見限り、インカ側に付くようになりました。

そうして「加々子」は、自らの名前の由来する「チチカカ湖」の

ある南米方に付いたのです。

「木馬」が一行を引き連れて去った後、劇はエンディング体制に

入ります。わずか3ページですが、そこで「谷也」「竹子」「市」は

木馬「マチュピチュ」の鼻に再びこびりついた鳩の糞を見ながら

敗北を噛み締めます。しかし、素手でその糞をこそげ落としてでも、

「谷也」はやはりこの木馬とともに、どこかにある「マチュピチュ

の谷」を志向します。

その出発には、「竹子」は同行しません。

「竹子」は見送り役で、「谷也」は「市」と旅立っていく。

ここに「加々子」を加えるかは、上演する人次第です。

例えば、『唐版 風の又三郎』ほどの一発逆転的パワーは

ありませんが、それでも、主人公たちは希望を語り、目指します。

上演する者次第で、いかようにも練り上げられそうです。

と、そこへ、ここには風変わりな設定が用意されています。

主人公たちが出発した後、取り残された「呂々井」が自らの

孤独を噛み締めます。ここが、なかなかどうして、この

『木馬の鼻』の味わい深いところ。

それが何を意味するかは、また明日、考えてみます。

11/17(月)『木馬の鼻』本読みWS 第5回(最終回)その①

2025年11月17日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑大箪笥=谷屋の部屋を破壊する人々(撮影:伏見行介)

2011年にこの台本を受け取ってから、2012年と2014年に上演しました。

以来、11年経ち、唐さんからの手紙を改めて受け取り直すような

体験でした。まずは、あらすじの整理から。

二幕中盤で満を辞して「谷也」が登場すると、

「竹子」「谷也」の箪笥屋の姉弟は「呂々井」を責め立てます。

木馬「マチュピチュ」の腹を喫茶〈ピサロ〉の腹にあて、店ごと

揺さぶる手口はかなり暴力的です。

が、「群馬」が帰ってくると、「呂々井」方が勢いと取り戻します。

さらにそこへ、「林原」「天雨」が加わる。屋上遊園地を経営してきた

二人は困り果てています。彼らの事業自得ですが、二人が木馬を

持ち出したために、翌日に控えていた幼稚園・保育園児たちへの

遊園地解放デーは失敗に終わってしまったというのです。

この辺り、一幕終了時点から二幕まで24時間以上経過している

計算になり、たかが町内を移動して箪笥屋から喫茶〈ピサロ〉に

文句をつけにいくのにそれ程の時間が経過しているのが、

変と言えば変です。

ともかく、「林原」「天雨」は引責され、駆けつけた妻たち、

「仙子」「妙子」も合流して失職したことを嘆く四人の混乱が

スタートします。そこへやってきた「市」は彼らを翻弄するために

職安を開設したと宣言し、その手は当初うまくいきます。

が、「群馬」が「市」の企みを暴き、やがて「林原」夫妻と

「天雨」夫妻を強烈に先導し始めます。先行き不安ならば、

木馬を担いで上役に謝罪に行けば良い、しかも、木馬の鼻に

もう一度、鳩の糞を塗りたくることで、ずっと遊園地にあった

のだと騙れば良いと言いだします。

かなり強引な嘘をはらんだこの手ですが、浮き足だった夫婦二組

はその意見に賛同し、暴走を始めます。木馬を担いで歌い躍る

カオスが出来します。

しかも、測量士「測筋」「下水」まで帰還し、彼らは「呂々井」

への点数稼ぎに箪笥屋で発見した大箪笥=「谷也の部屋」を

持ち込み、これがすべての妄想のはじまりだと糾弾します。

そして、「谷也」「竹子」の前で箪笥は破壊されてしまう。

・・・続きは、明日。

11/15(土)『木馬の鼻』本読みWS 第4回 その④ 過去2作品より

2025年11月15日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑唐十郎ゼミナールに入った時、唐さんが指定した"教科書"がこれでした

これを読んでいると、唐ゼミ☆が過去に上演してきた演目の

影響が如実に現れているのに気づきます。

例えば、二幕冒頭の「群馬」がフラメンコを踊るシーン。

これは明らかに、『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』第三幕

の影響です。もともとは、麿赤児さん演じるフラメンコダンサーが

歌ったスペイン語の歌が、とりあえずカタカナで書かれていること

に笑ってしまいます。

これは、私が唐十郎ゼミナールに入って初めて唐さんのもとで

上演した演目で、それだけに強烈な印象がお互いにあり、唐さんが

書いてくださったのだと思われます。

また、同じく二幕の「谷也」登場シーン。

臆病ゆえに現れては消え、現れては消え、を二度繰り返したのち、

今度はかなり暴力的な勢いで乗り込んでくる場面は、

『ジョン・シルバー』第二幕に登場する「小男」の場面そのもの

といえます。これも、唐ゼミ☆にとって大事な演目、場面で、

私たちは2001年に『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』の後、

2002年春に『ジョン・シルバー』をやりきって、唐さんの信任を

得ることができた実感があります。

両作品とも、ともに大学教授と生徒たちであった時代の初期に

上演した演目です。それだけに印象が強く、唐さんが書いて

下さったものと考えます。唯一の書き下ろし作品のなかに、

それまでの唐ゼミ☆と唐さんの歴史が汲み上げられています。

11/14(金)『木馬の鼻』本読みWS 第4回 その③ 測量士「計筋」「下水」

2025年11月14日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑2014年秋の上演より(撮影:伏見行介)

「下水(左:演 ヒガシくん)」「計筋(真ん中:演 木下くん)」が

演じてくれました。衣裳が上下関係を表しています

どうにも気になる人たちがいる。それは、測量士のふたりです。

「計筋(はかりすじ)」「下水(しもみず)」という風変わりな

名を持つ彼らは、よくよく考えてみると面白い動きをしています。

一幕の箪笥屋において、彼らは「竹子」「市」「谷也」の脅しに

業を煮やして店を飛び出しました。箪笥屋側の三人が、店の土地を

削ったら心中するかもしれないぞ!と脅かすようなアクションを

行ったのです。測量士ふたりは、「会長に言いつけてやるからな!」

と言って店を出た。

しかし、しかし、です。

二幕で彼らが喫茶〈ピサロ〉にやってきたのは、「竹子」「市」の

後なのです。木馬「マチュピチュ」に乗った「谷也」は臆病ゆえに

町内をさまよっているとしても、これは遅すぎます。

だいたい、一測量士たちが勢いよく箪笥屋を飛び出した後、

一幕の最後には「インカ」や「マチュピチュ」を云々する会話が

けっこう長くやりとりされるのです。

ここが面白い。要するに彼らは油を売っていたわけで、

この不誠実さにこそ、唐さんの測量士という存在に対する敵視が

込められていると思うのです。

まあ、測量士の皆さん自体は、行政が都市計画のなかで緊急車両が

通りやすい道路づくりをするなかで、発注を受けて測量をしているに

過ぎません。しかし、まるで土地を奪っていく張本人のように

書かれています。都市計画自体も決して悪いどころか、人々のため

なのですが、自分の土地を削られる側にとっては、理不尽に感じて

しまうわけです。

唐さんは何をルサンチマンしていたのか。考え、演じるたのしみが

「計筋(はかりすじ)」「下水(しもみず)」には込められています。

11/13(木)『木馬の鼻』本読みWS 第4回 その②

2025年11月13日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

「市」と「呂々井」のタワシvsケータイ問答が、

「竹子」と「市」のヨダレ攻撃→スマートフォンの発火

というまるで超常現象めいた決着を見た時、喫茶〈ピサロ〉に

測量士たちが駆け込んできます。

ここで、測量士たちに名前が付きます。

ふりがなが付いていませんが、それぞれ

「計筋(はかりすじ)」「下水(しもみず)」とします。

彼らは、絶対王者である「呂々井」が、盥のハンコとヨダレ攻撃に

よって窮地に立たされていることに驚きますが、たいして加勢の役に

たちません。一方、「群馬」がここで頭角をあらわします。

機転を効かせて盥の上でフラメンコを踊り、底を抜いてしまうことに

より、今度は「竹子」らを追い詰めます。

やがて、「林原」「天雨」も合流。彼らは焦っています。

昼食を終えて箪笥屋に戻ったところ木馬も人も消えている。

このままでは明日の遊園地営業が木馬を欠くことになるので、

彼らは駆けずり回っているようなのです。

当の木馬の上には「谷也」がまたがり、どこか町内にいるわけです。

それが知れると、「林原」「天雨」が「谷也」を探しに行く→「谷也」を

いじめさせてはならじと「市」が二人を追う→「群馬」は「市」が

好きなので、追う→いまいち役に立てない「計筋」「下水」は居心地が

悪いので、どさくさにまぐれてこの場を去る。

という連鎖が起こります。

そして、残され、勝ち誇る「呂々井」と、盥を踏み抜かれて落ち込む

「竹子」のもとに、満を辞して「谷也」が現れます。

最初はビクビクと2度去り、しかし、3度目には木馬「マチュピチュ」

とともに殴り込みをかける剣幕です。(この辺のアップダウンが面白い)

次週、「谷也」と「呂々井」の頂上決戦から、エンディングまでを

読みます。その前に、明日以降も、少しずつ解説を補足します。

11/5(水)『木馬の鼻』本読みWS 第3回 その③

2025年11月 5日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑左から、呂々井、加々子、群馬という並び

(唐ゼミ☆2024年9月 トラック演劇公演より、撮影:伏見行介)

◯「群馬(ぐんま)」

喫茶店〈ピサロ〉に就職したばかりの女性ダンサーの名前です。

群馬出身の女性には気をつけるべし、というのが唐さんの考えです。

唐さん自身も、誰かから言われたのかも知れません。

群馬の女性は気性が荒い、ということでしょう。

私は他の人からこんな説を聞いたことがなく、何か丙午(ひのえうま)

とごっちゃになっているような気がしています。

◯「呂々井(ろろい)」

絶大な権力を誇る町内会長にして、喫茶店〈ピサロ〉を経営する

マスターが呂々井です。後に、スマートフォンを数珠繋ぎにした

ネックレスを首に巻いて出ます。これは、明らかに室井尚先生の

ことを言っているものと思われます。室井先生の専門の一つは

メディア論でしたから、唐さんにとっては、スマートフォンを

たくさん持っていることになるわけです。

もっとも、エンディングの「呂々井」の様子を見て、室井先生は

激しくこれを嫌がっていました。が、これも一つの「あてがき」です。

仕方ありません。この話は、劇が最後までいったらまたしましょう。

◯「加々子(かかこ)」

呂々井の秘書めいた女店員です。

群馬と対照的に、やたらと気に入られている。

逆を言えば、呂々井に虐げられ、やがて呂々井を凌ぐように

成長していく群馬を引き立たせるために設定されたキャラクターとも

考えられます。名前の由来は、南米アンデス山脈にある「チチカカ湖」。

南米といえば箪笥屋側であり、スペイン側の呂々井勢力とは対立する

関係ですが、当初〈ピサロ〉にいます。

しかし、やがて呂々井を離れ、谷也の側に走ります。

名は体を表し、南米側につくという趣向です。

以上、名前の由来でした。今日は以上!

11/4(火)『木馬の鼻』本読みWS 第3回 その②

2025年11月 4日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑「群馬」を禿恵、「竹子」を椎野裕美子が演じた。ふたりが同時に、

対等に活躍できる台本を唐さんが書いてくださった

(唐ゼミ☆2014年9月、トラックの荷台を舞台にした野外公演より

写真:伏見行介)

一幕終盤でに物語の敵役とされたのは、町内会長でした。

彼が絶大な権力を傘に勝手に区画整理を承認してしまったので、

いまや箪笥屋の土地は削り取られようとしています。

そこで、その区画整理に反対するために、

「竹子」「谷也」「市」の三人が、会長の経営する喫茶〈ピサロ〉に

乗り込む。冒頭ではその前段、〈ピサロ〉の日常が描かれます。

まず、喫茶店の真ん中には小さなステージがあり、

そこで、新人の女性ダンサーがフラメンコを練習しています。

インカ帝国を滅ぼした〈ピサロ〉はスペイン勢なので、

フラメンコ、というわけです。

町内会長は「呂々井(ろろい)」といい、

新人ダンサーは「群馬(ぐんま)」という名前であることが

わかります。「群馬」は言葉に、田舎の訛りを持っており、

なかなか垢抜けません。メイクも派手すぎるし、振り付けも

歌も田舎くさい。それを「呂々井」は見とがめます。

怒られた「群馬」は落ち込みますが、めげずに練習を繰り返す。

「加々子(かかこ)」という気に入りの女性店員がやってくると

「呂々井」は去ります。

そこへ、まずは「竹子」が乗り込んでくる。

何に使うのか、洗濯用の盥(たらい)をかついだ「竹子」と

「群馬」が対面します。怪しげな「竹子」に、「群馬」は怒りを

ぶつけます。お祭りの日に「市」と親しげにしていた「竹子」を

「群馬」は憶えており、ひそかに嫉妬していたのです。

「群馬」はコップの水を「竹子」の顔面に浴びせます。

箪笥屋vs喫茶店ピサロの前哨戦ともいうべき闘いが、こうして

始まりました。次に「市」が、やがて「谷也」が乗り込んでくる。

という続きは次回。11/10(月)の開催です。

11/3(祝月)『木馬の鼻』本読みWS 第3回 その①

2025年11月 3日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑23区内を車で走っているとよく見かける光景。何年〜何十年とかけて

建物の建て替えタイミングで土地を買い上げ、道路幅を広くする計画

です。劇中、箪笥屋の土地がはこの計画に引っかかったという設定です

このところ、週末がイベント続きでしたが、

久々にレギュラーである日曜日に開催できました。

全5回で終える予定ですが、希望は第3回。

第一幕半ばから第二幕冒頭にかけてを読みました。

再開したのは、「谷也」の上司である庶務課長の「林原」と

デパートの屋上遊園地の園長である「天雨」が去った後からです。

家族が友人の前で職場の冷遇をさらされた「谷也」は落ち込みます。

姉「竹子」とラーメン屋の「市」は気づかいと励ましたら、

そんな「谷也」を元気づけようと大仰にバケツ・雑巾を持ち出し

木馬の鼻を拭きます。そんな二人の振る舞いが返って痛々しく、

なかなか気持ちを切り替えられない「谷也」でしたが、

「市」が切り出した「ある谷」の話題には、するどく反応します。

「谷也」はずっと、南米が誇るインカ帝国の遺跡「マチュピチュ」に

憧れてきたのです。この木馬に乗って「マチュピチュ」を目指そう

という「市」の誘いかけが、ようやく「谷也」の気持ちを上向きに

させます。こうして、この白い木馬そのものも、目標の地である

「マチュピチュ」と名付けられることになりました。

と、そこへ、ふたりの測量士がやってきます。

巻尺を手にした彼らは道路を測るのみならず、勝手に箪笥屋にまで

入ってきて測量します。

その無礼を「市」がとがめると、この町内と箪笥屋が区画整理の

対象になっていることを告げ、町内会長が了承している手続きの上に

自分たちの測量があるのだと主張します。

ここでいう区画整理とは、実際の東京都内で見かける道路の拡幅の

こと。渋滞を解消したり、緊急車両が通れるように何十年とかけて

行っている建物のセットバックに、この町内と箪笥屋の敷地が対象と

なった。そういうわけなのです。

両親が入院しているためにこの箪笥屋を切り盛りする「竹子」は

そのことを聞いていませんでしたが、何やら町内会長は絶大な権力を

持っている様子、〈ピサロ〉という名の喫茶店を経営している地元の

名士のようで、箪笥屋にお客を紹介してもらっている手前、

土地計画も断りづらい。が、測量士たちの横柄さに奮起した

「竹子」「谷也」「市」は奮起し、土地を削られた際の心中を

仄めかすことで、彼らを撃退します。

そして、木馬に跨り、町内会長のもとへと異議申し立てをしに行く

ことを決意する。「マチュピチュ」を擁するインカ帝国に箪笥屋一党が

なぞらえられ、かつて南米を征服した〈ピサロ〉を敵とするこの劇の

対立構造が鮮明化して、一幕が終わります。

続き、二幕冒頭については明日。

10/29(水)『木馬の鼻』本読みWS 第2回 その②

2025年10月29日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑屋上に観覧車を含む遊園地を残す「かまたえん」(木馬はいません!)

このように、全国で数件は残って頑張ってくれています

この屋上遊園地という設定自体、いまは失われつつあるもの、

懐かしいもの、という感じがあります。

そもそも、デパートとか百貨店という存在は、

かつてとても輝いていたのだと思います。

なにしろ「百貨」ですから、「すべての物が買える!」という夢、

大袈裟に言えば、人類の気概と希望!を感じます。

アニメで『サザエさん』を観ると、デパートに行く際は

オシャレや正装をしている向きがあって、単なる買い物を

超えたハレの機会であったことが伺えます。

同時に、とても子どもの多かった高度経済成長期に、

アミューズメントパークとしてもデパートが機能した。

屋上遊園地はそういう子どもたちの楽園を思わせます。

メリーゴーランドに乗り、レストランでお子様ランチを食べる。

至福の時であったことは簡単に想像できます。

上野で成長した唐さんは、松坂屋の屋上でバルーン広告の

見張り番のアルバイトをしたことがあるのだそうです。

ああいった広告もいまでは見かけません。

ただひさすらバルーンの見張り番をしながら唐さんが

どんな時間を過ごし、どんな着想を得たか、想像するのは

愉しいことです。

10/27(月)『木馬の鼻』本読みWS 第2回 その①

2025年10月27日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

↑箪笥のなかの寝室に引きこもって休もうとする「谷也」

(唐ゼミ☆2014年公演より、撮影:伏見行介)

昨日がリニア新駅でのイベント予備日にあたっていたので、

前回の火曜開催に引き続き、今回は月曜開催ということになりました。

それでもお集まりいただき、ほんとうにありがたいです。

『木馬の鼻』2回目の本読みです。

先週に読んだところにも少し戻って、「谷也」の登場から読み直し

ました。「谷也」はデパートの屋上遊園地の清掃員。それが、

あるしくじりをします。園の花形であるメリーゴーランドの

木馬の鼻に鳩のフンがこびりついたのを最後のとっておきに

したところ、これをすっかり忘れて終業時間になってしまったのです。

それに気づいた「谷也」はバケツと雑巾片手に戻ろうとしますが

上司に規定時間外の仕事を禁じられ、掃除道具すら、家に帰って

きれいにしろと言われる始末で、それで、バケツと濡れ雑巾を抱えて

自宅の箪笥屋に帰ってきたということでした。

それまでイチャついていた姉「竹子」とお隣のラーメン屋「市」が

手をとめて帰宅した「谷也」を気にするも、「谷也」は仕事着のまま

箪笥の中に入っていきます。劇冒頭から「竹子」が寝室に仕立てて

いた箪笥は、「谷也」の部屋だったのです。

着替えもせず、風呂にも入らず狭い空間に自らを押し込めようと

する「谷也」を「市」はたしなめます。すると、自分がどうして

ナーバスになっているかという上記の失敗が、「谷也」の口から

語られるのです。

と、そこへ、来客です。

「谷也」の職場であるデパートから、遊園地を管理する庶務部の

「林原課長」と、遊園地を任されている園長「天雨(あまさめ)」が

やってきます。

最初は「竹子」に対して世間的な挨拶を交わし、言葉も丁寧だった

二人ですが、やがて、「谷也」の仕事がいかにダメかを咎め、

さらに、明日の幼稚園・保育園生への開放日に木馬の鼻に鳩のフンが

こびりついている弊害を熱弁します。その上、

実際の木馬を箪笥屋に引っ張り込み、ここできちんと掃除をしろ

と迫るのです。

仕事を言いつけて食事に出かけた「林原」と「天雨」。

残された「谷也」を励ましつつ、「竹子」と「市」は手伝います。

すると、家族と友人の情愛により、「谷也」は少し元気を取り戻す。

・・・上記が読んだ箇所のストーリーです。

続きの解説はまた明日。

10/21(火)『木馬の鼻』本読みWS 第1回 その①

2025年10月21日 Posted in 中野WS『木馬の鼻』

『木馬の鼻』オンラインWSが始まりました。

いつも、このワークショップでは台本が書かれることになった背景から

話をします。必然、唐さんが横浜国立大学の教授になった経緯や、

高校時代の私が所属先である教育人間科学部マルチメディア文化課程を

目指すキッカケになった話から、本読みを始めました。

ことに、唐さんを大学に呼ぼうとした室井尚先生の存在は重要で、

実際に台本の中にも、それは色濃く反映されています。

いままで、さまざまな資料をもとに行ってきた説明が、今回は

ひたすら自分の個人史も絡めて話すのが変な感じもしましたが、

必ずや『木馬の鼻』の理解につながると考えてお話ししました。

幸いにして、現在はYouTube上に、

唐さんが1998年に出演したNHK BSの深夜番組

『20世紀演劇カーテンコール(司会:扇田昭彦さん)』が

アップされています。

この中で放送されたのは『ジャガーの眼』初演の抜粋版ですが、

その前段として扇田さんと唐さんが対談をしたところに、自分は

相当、影響されました。ネット検索を知らなかった当時の私にとって

唐さんが大学で教えていることを知ったのは、まさにここだったから

です。また、1997年10月に行われた初講義の様子も、

「KARA JURO YOKOHAMA」で検索すると伺うことができます。

さらに、樋口良澄さんが岩波書店にお勤めの時代に編集して下さった

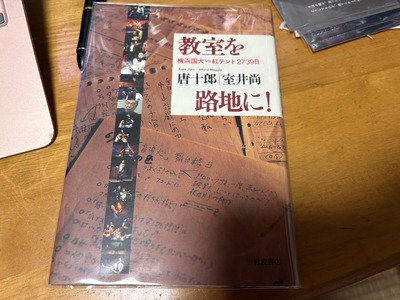

『教室を路地に!』を読むと、そのあたりのことは室井先生によって

かなり詳しく描かれています。

Amazonで探すと、なぜか定価より高価な新品がいくつもあるようです

(3,200円くらい)。手にとって読んでもらえるとありがたいです。

↓『教室を路地に! 横浜国大vs紅テント2739日』(岩波書店)