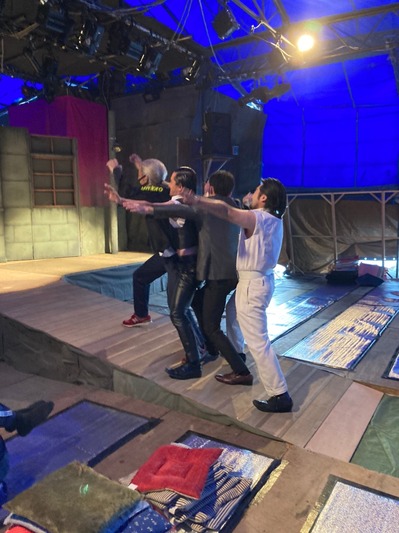

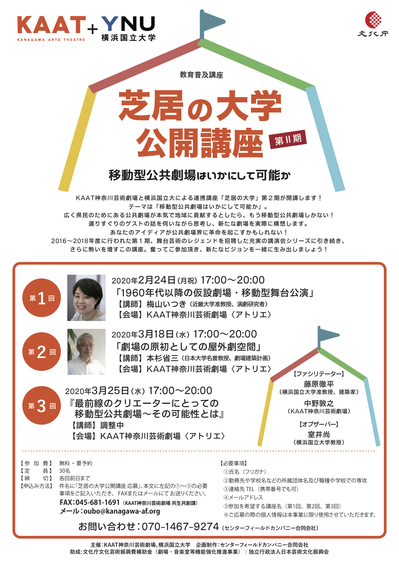

7/26(金)エコー劇場4日目〜公演2回目

7/25(木)エコー劇場3日目〜ゲネプロ・初日

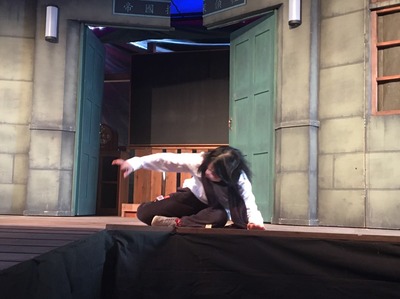

7/24(水)エコー劇場2日目〜場当たり

7/23(火)劇場入り〜セットがたつ

7/22(月)積み込み〜明日から劇場入り

7/21(日)若葉町WHARFから撤収!

7/20(土)最後の調整日

7/19(金)さらに通し稽古

7/18(木)今日も通し稽古

7/17(水)追い込み稽古、はじまる

7/16(火)若葉町WHARFへ

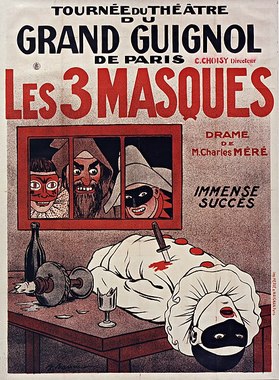

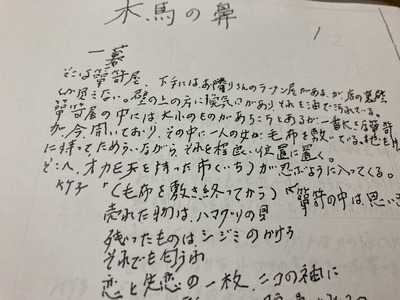

7/13(土)グラン・ギニョールの2場

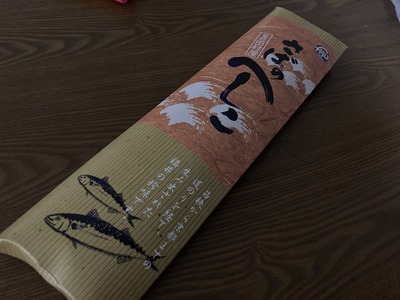

7/12(金)結局、雷鳥の里!

いますでに、帰りの新幹線のなかです。

昨晩23:12に着いて翌日19:08に発つということは20時間の富山滞在で

あったということです。その間、いくつかの文化施設に行き、

運転もよくしつつ、かなり富山を満喫しました。

まず、昨晩は26:00までやっている店で食事しました。

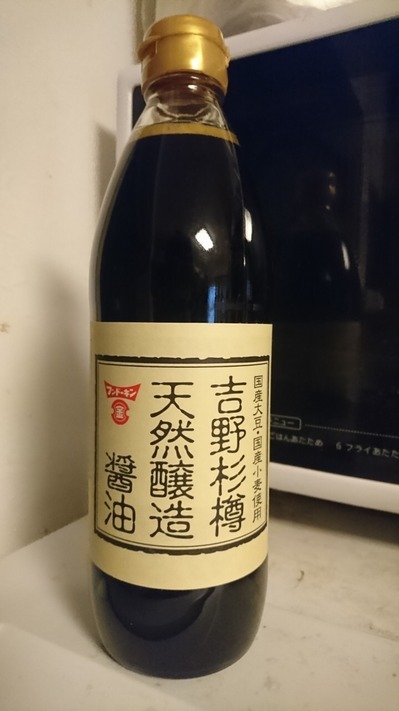

白エビ、ウニ、ホタテの焼いたのを醤油をつけずに食べてくれと

店主に言われ、隣にいたおじさんが色々とツマミをご馳走して

くれました。

早朝から起き出し、周辺を歩いてまわりました。

例のオーバードホールのそばに行くと、記憶が蘇りました。

そして朝食。泊まったホテルに恵まれ、なかなか豪華でした。

そこで、ます寿司、ほたるいか沖漬け、焼き鯖。

その後、あらかじめ通達されたスケジュールによれば

昼食抜きとされていましたが、思ったよりも移動に

時間がかからないことがわかり、訪ねた先でアジフライを

ご馳走になりました。

・・・というなわけで、

振り返ってみればなかなかの豪遊な出張でした。

帰り道、なんとかお土産をと思いましたが、食傷気味のせいか

富山ものにはまったく食指が動かず、大好きな「雷鳥の里」を発見。

これは長野のものだけれど、

かつて何度も行った長野公演の際は、スーパーで小さいのを

買って常食するほど私はこれが好きなのです。

名物よりも美味いもの、というわけで劇団へのお土産は雷鳥の里です。

富山、良いところでした。

7/11(木)富山の思い出

7/10(水)今日の作業と残り時間

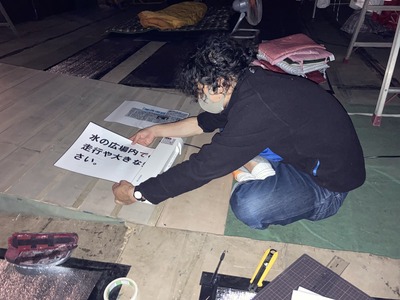

7/9(火)ハンディで作業中

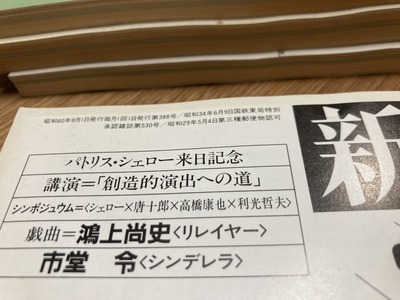

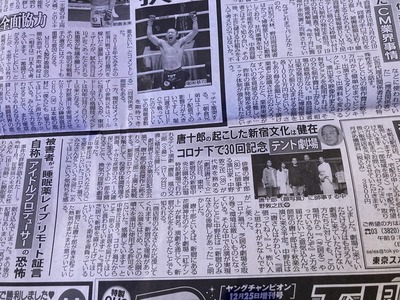

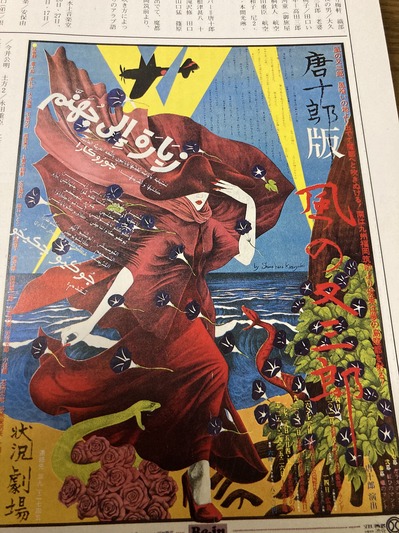

7/6(土)読売新聞で紹介されました

7/5(金)再び全編を通す!

7/4(木)今日は稽古休み

7/3(水)ぜんぶ通した

7/2(火)3場を通す

6/29(土)衣装を探しに

6/28(金)共働きについて

6/27(木)難問が解けつつある

6/26(水)3番序盤の難しさ

6/25(火)当時の春日野八千代さんを誰に例えよう?

6/22(土)1場の目処がたつ

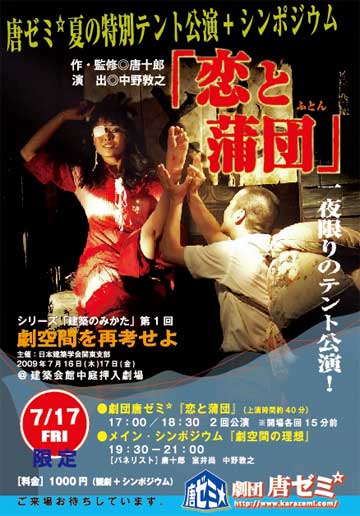

6/21(金)「劇空間を再考せよ」を再考せよ

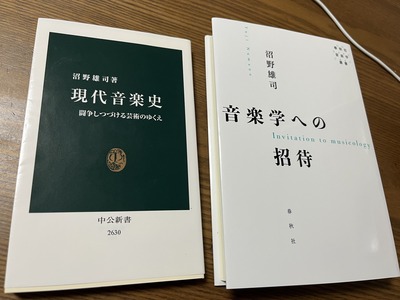

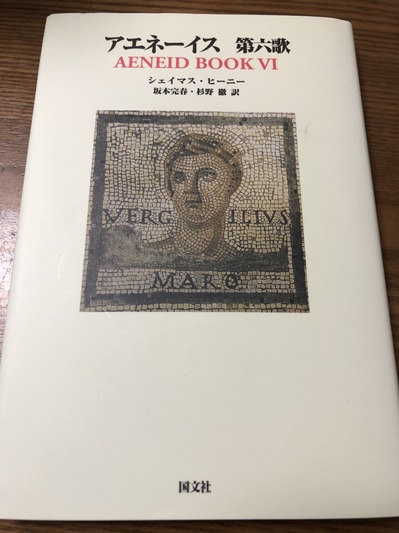

6/20(木)現代の古典

6/19(水)華麗なる罵倒語

6/15(土)先生の幼なじみ

6/14(金)稽古は1場の終わり

6/13(木)今日はタップダンスに挑戦!

6/12(水)元劇団員・重村の活躍

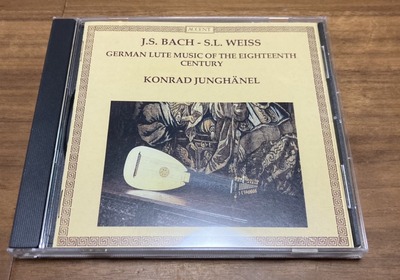

6/11(火)音楽を探して

滑り出しは、老婆と貝の冒頭シーン。

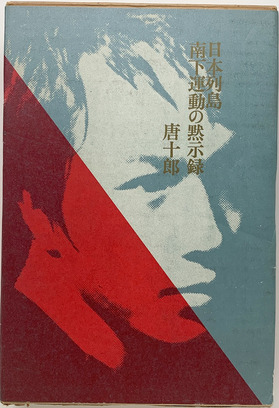

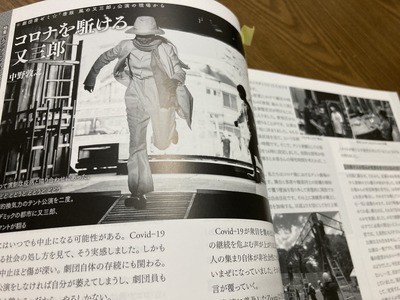

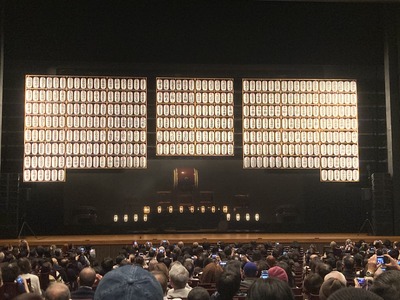

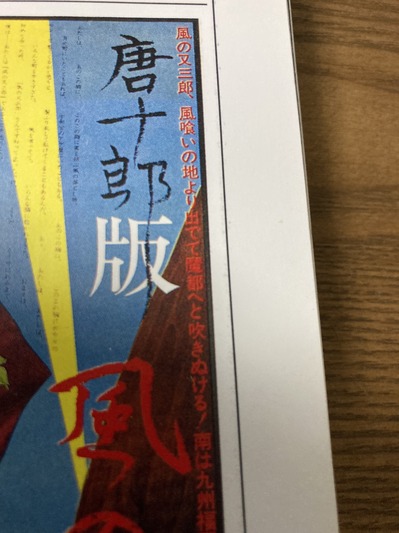

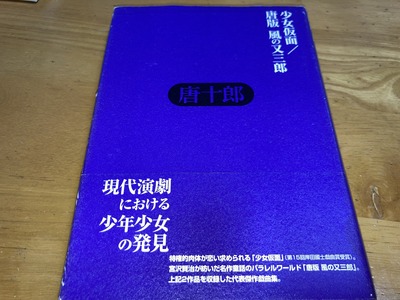

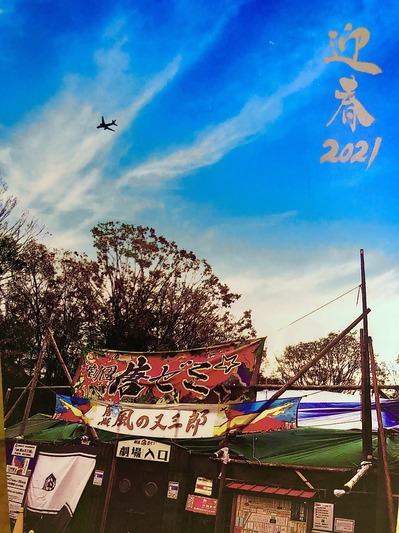

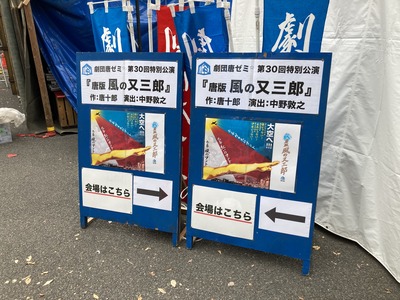

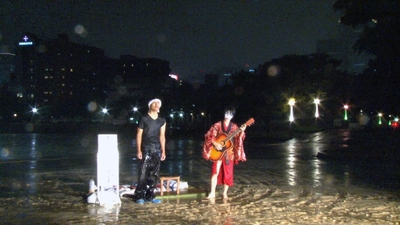

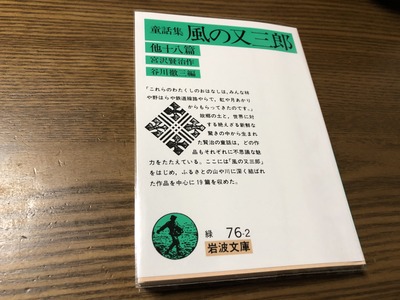

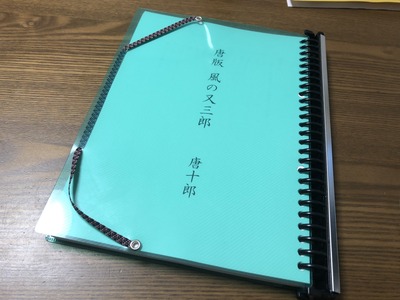

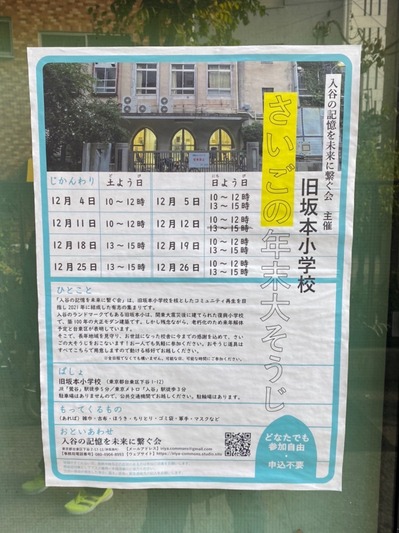

6/8(土)新潟の『唐版 風の又三郎』

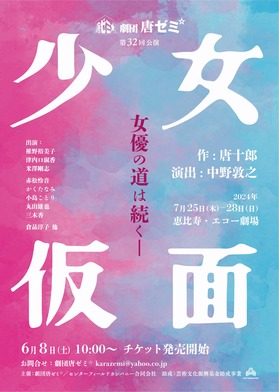

6/7(金)明日はチケット発売開始!

6/6(木)本読みを終了、来週から立ち稽古

6/5(水)三場は難所

6/4(火)集合して公演準備がはじまる

6/1(土)久々に見つけたことば

5/31(金)ひとつ原稿を提出

5/30(木)朝からとんかつをペロリ

5/29(水)懐かしすぎる下井草

5/28(火)初夏のあらし

5/24(金)今日は美術打ち合わせでした

5/23(木)本読み2回目!

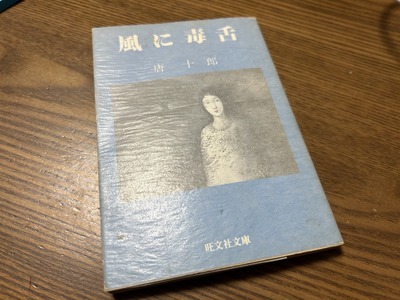

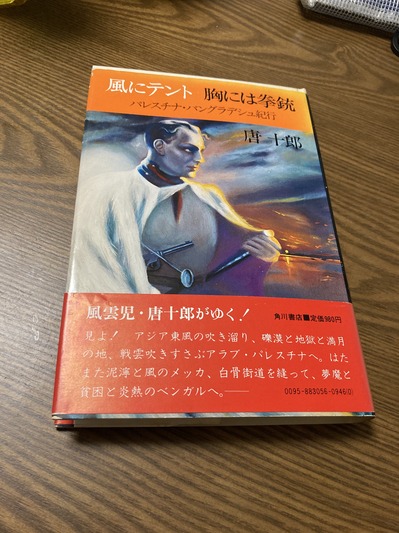

5/22(水)『風に毒舌』

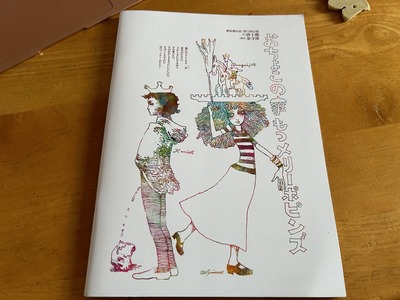

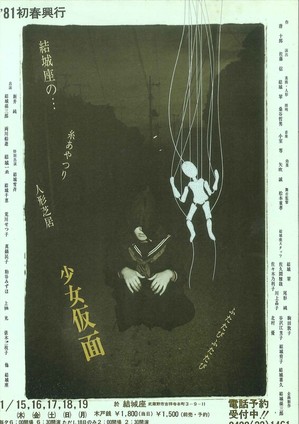

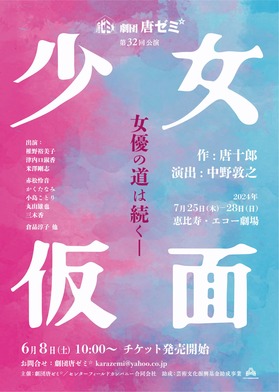

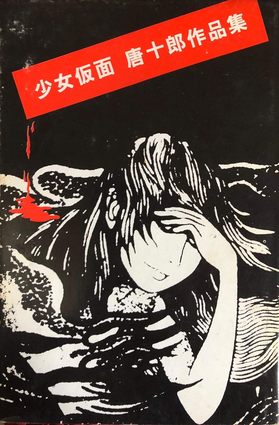

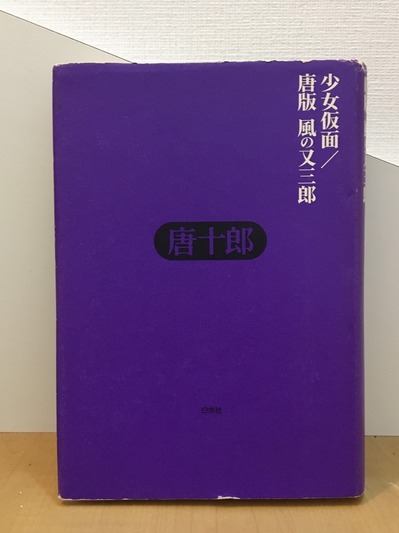

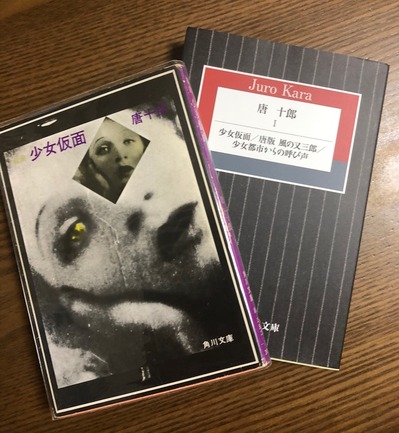

5/20(月)今日は『少女仮面』本読み初日

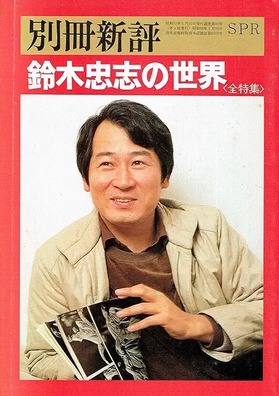

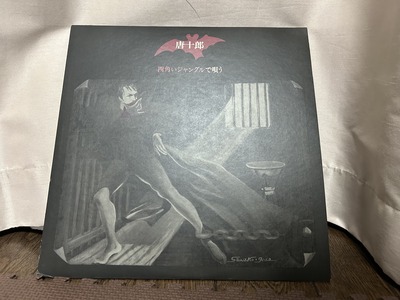

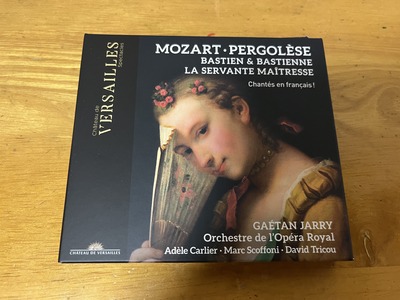

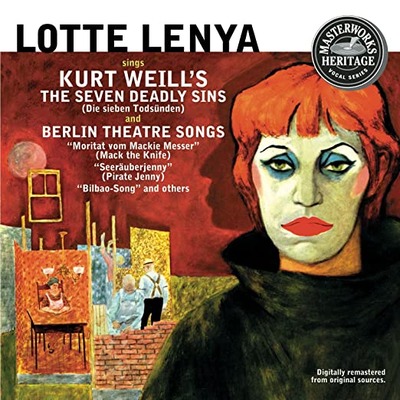

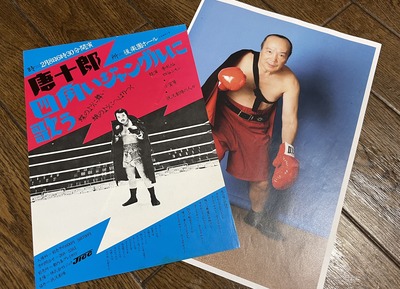

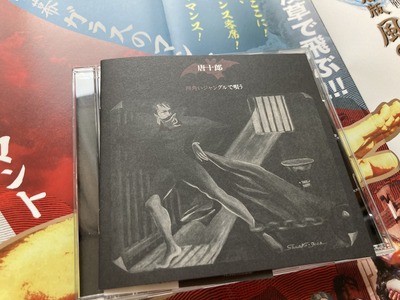

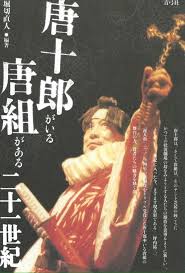

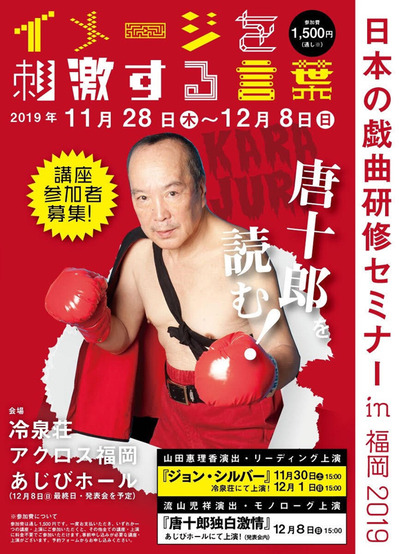

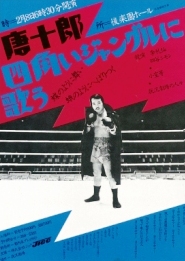

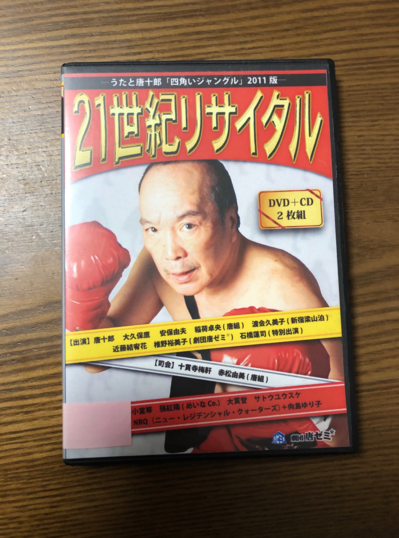

5/16(木)LP版の『四角いジャングルで唄う』

5/15(水)原因は唐さんのあの歌い方ではないか!

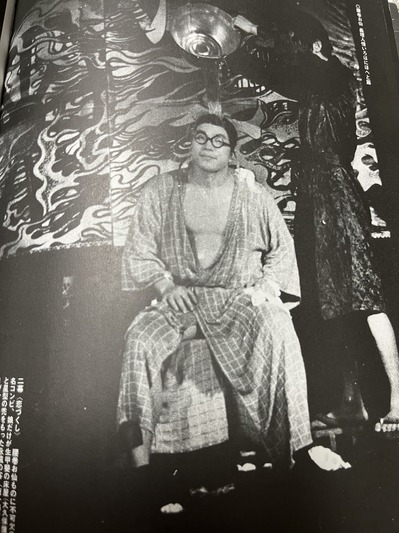

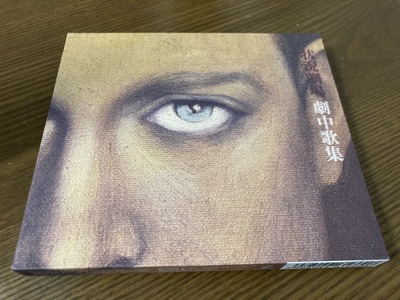

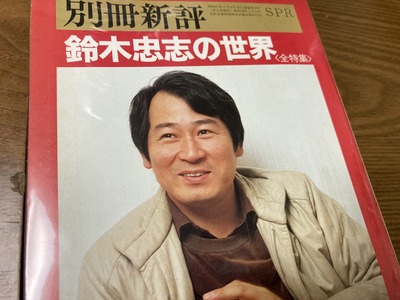

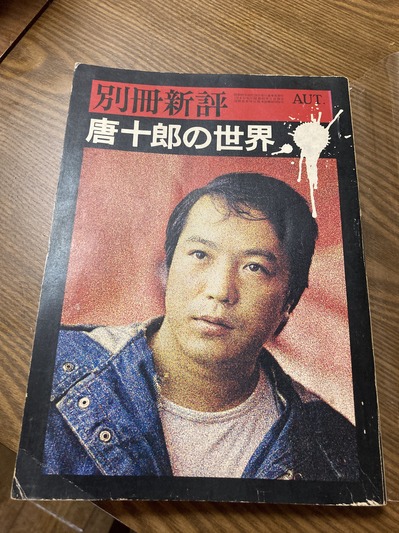

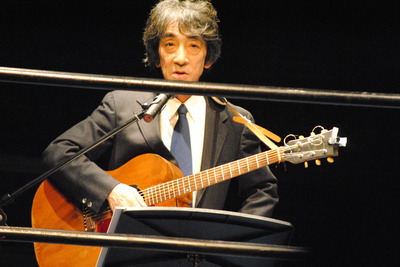

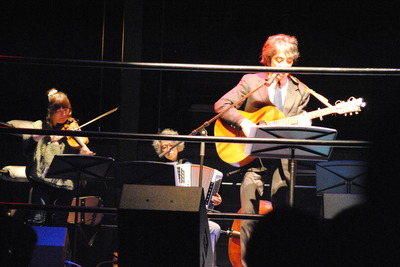

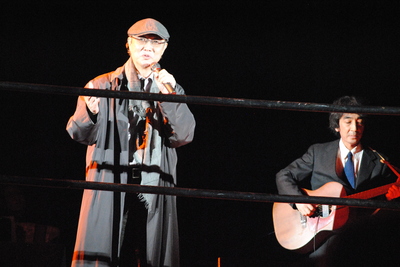

↑このなかで唐さんが楽しく唄っています

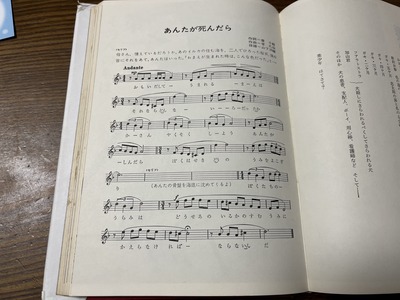

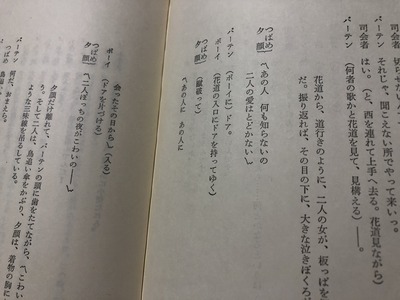

『少女仮面』の劇中歌について考えています。

その中でどうも謎めいているのは、

喫茶《肉体》のボーイたちがタップダンスしながら歌う

『あの人にあったら』。

〽あの人にあったら、

そっと云ってほしいの

〝乙女の花が枯れたって

月経帯に千代紙はったって

女が一人うたってたって〟

でも、あのひとはもう来ない、

きっと来やしないのよ

だって、あたしゃ皆既日蝕〽

適齢期の女性にとってかなりキツい歌です。

閉経したのに好きな男に振り向いて欲しくて、

千代紙を貼って生理に見立てるなんて。

なかなか淋しい歌なのです。

問題はふたつあり。

①なぜか楽しげなメロディがついて嬉々として歌う例が多い

②初老の女性をオーナーに頂く店の店員たちがなぜこんな歌を

①はひとえに『四角いジャングルで唄う』で唐さんが

ものすごく楽しげに歌ったことに原因があると思います。

作者が歌うやり方を思わず正当と思い込みがちですが

しかしあれは、あくまでリサイタルですからね。

②の答えは稽古を通じて解決します。

実はもう、こうではないか、というアイディアを思いつきましたが、

稽古しながら検証するつもりです。

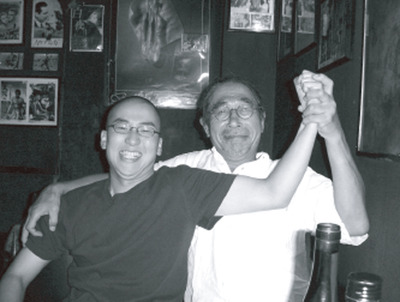

という具合に、唐さんが亡くなったショックで

止まっていた時間を動かそうと思います!

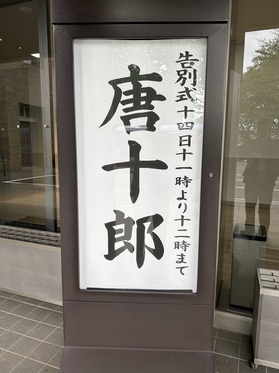

5/14(火)告別式でした

5/13(月)お通夜でした

5/11(土)超渋滞の2時間

5/10(金)知らなかった写真

5/9(木)『化粧論』の情報届く!

5/8(水)唐十郎のエッセイについて情報求ム!

5/7(火)今日の一歩

5/6(祝月)皆、紅テントを目指す

5/5(日)今日は沈黙

5/4(祝土)健気な野草

5/3(祝金)いつもと違う!

5/2(木)週末は『振袖火事の巻』!

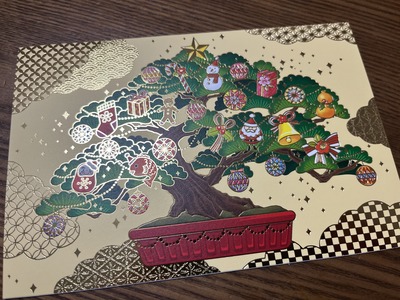

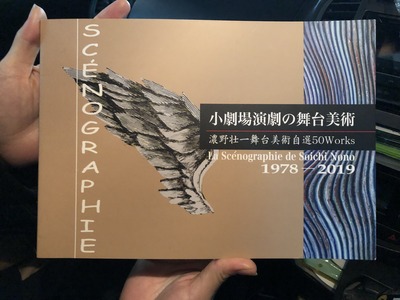

5/1(水)『少女仮面』の美術

4/30(火)どうしようもない人間への讃歌

4/27(土)綾瀬に行く

4/26(金)川口成彦さんのショパンの一生

4/25(木)夜の公園にて

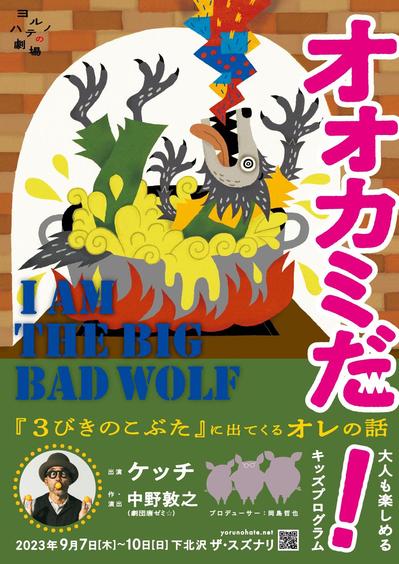

4/24(木)『オオカミ狩り』を聴いている

4/23(火)『オオカミだ!』KAAT公演が終わる

4/20(土)『オオカミだ!』2日目

4/19(金)『はまべのうた』だった!

4/18(木)『オオカミだ!』1日目

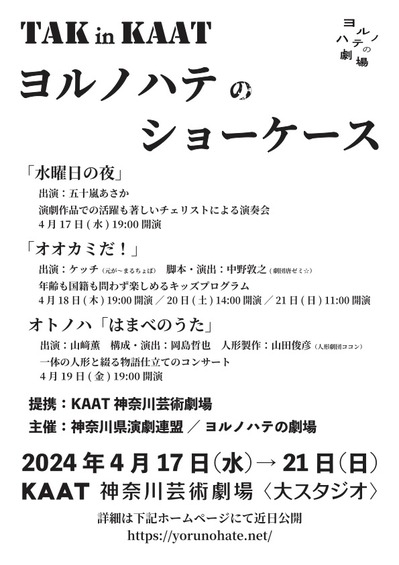

4/17(水)ヨルノハテのショーケースがはじまる

4/16(火)『横浜ローザ』を観てきた!

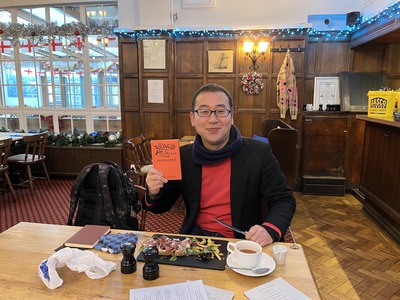

4/15(月)『嵐が丘』にて!

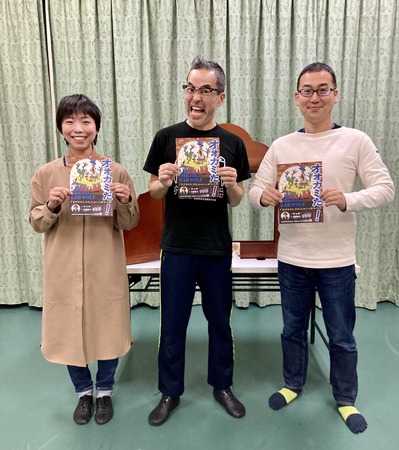

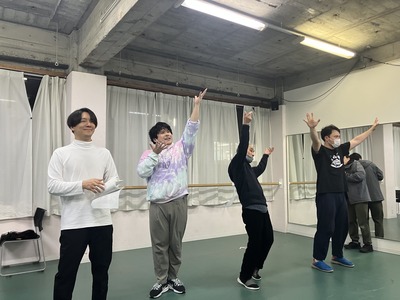

4/13(土)『オオカミだ!』稽古2日目

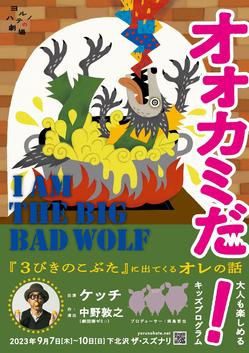

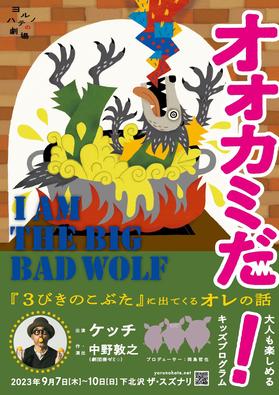

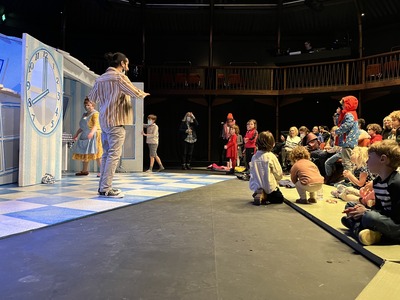

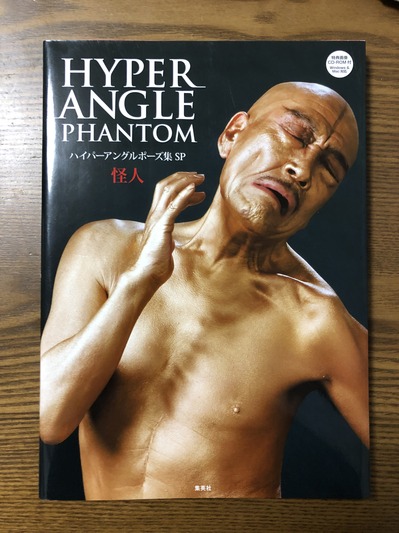

『オオカミだ!』の稽古はいつも短期決戦。

今回も4日間で仕上げるので、集中して稽古しています。

稽古2日目にあたる今日は、これまでにつくってきた段取りを

確認しつつ、今回の環境に合わせたやり方に変えていきました。

何しろ、初演からたった1年の間に4ヶ所で公演し、

その度にそれぞれの場所に合わせてバージョン・チェンジしてきた

演目です。アシスタントの黒子役も、SATOCOさん、

月岡ゆめさん、よし乃さんと、3人ものパフォーマーが

参加してくれました。今回は2代目のゆめさん。

必然、各バージョンの動きの違いは、

それぞれの黒子役の個性を活かすためのものでもあり、

だからこそ、今回の月岡ゆめさんには彼女ならではのやり方がある。

そういう稽古をしています。

KAAT公演にあわせ、

今回はテツヤさんがスクリーンを導入してくれました。

新たに加わった音響の大久保友紀さん、

舞台監督の吉成生子(よしなり たかこ)さんが、

こちらがお願いする変更にたちまちに応えてくれます。

そういうなかで、普遍的に『オオカミだ!』を良くする工夫を

盛り込んで、少しずつ少しずつ向上させていかれるところが

いつもの演劇とは違う幸せなところです。

ケッチさんをはじめとして、身ひとつで様々な環境で仕事を

続けながら芸を披露するパフォーマーの皆さんは、そうして

技や演目を磨いていくのだそうです。

何百回と本番を重ねるうちに

「なぜ、これを初めから思いつかなかったんだろう?」

というように、根本的パワーアップを果たすアイディアが

出ることさえあるそうです。

その時も待ちつつ、明日も稽古を続けます。

4/12(金)『オオカミだ!』稽古はじまる

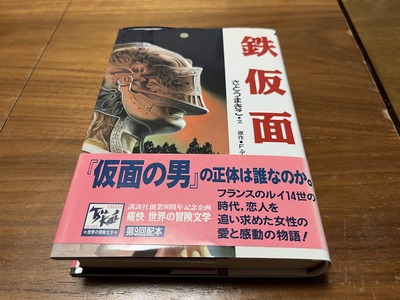

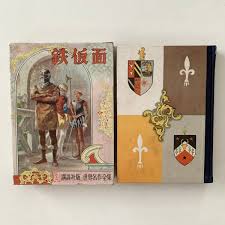

4/9(火)『鐵假面』の遺産

4/6(土)真鶴・湯河原に行ってきた

4/5(土)『オオカミだ!』の台本を書いていた時

4/4(木)『オオカミだ!』の始まり〜ブライトンにて

4/3(水)『オオカミだ!』KAAT公演迫る!

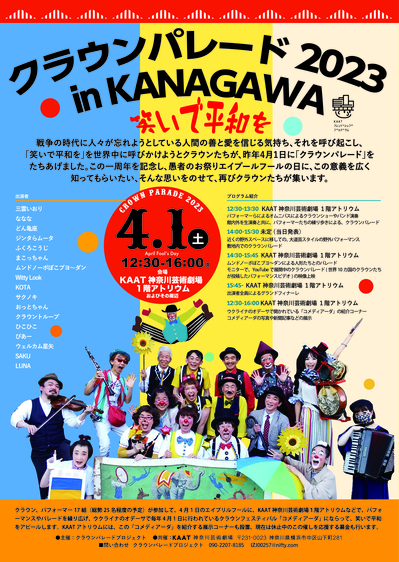

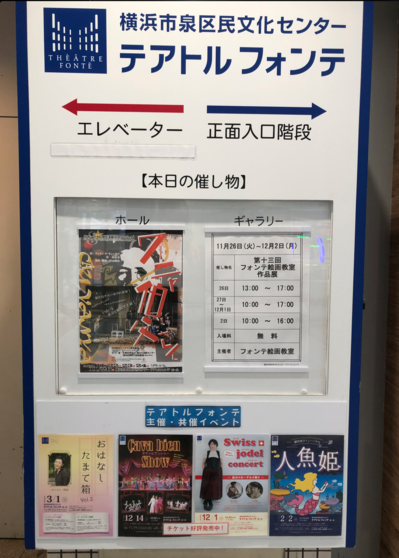

↑日本大通り沿いに大きなポスター!

気づけば、『オオカミだ!』KAAT公演が2週間後に迫っています。

『鐵假面』の片付けがやっと終わり、

『少女仮面』を急いで仕込んでいるところですが、

これも私の勝負どころです!

思えば、2022にロンドンで構想を練り、

帰国後に横浜で創作して2023.2に本多劇場で初演、

その後、9月にザ・スズナリで再演のあと、

青梅の中学校や小笠原諸島のひとつである母島の小学校でも

公演を重ねてきた『オオカミだ!』です。

KAAT神奈川芸術劇場でも上演できるのがいかに幸せなことか!

下記の日時、料金、座組で挑みます。応援を宜しくお願いします。

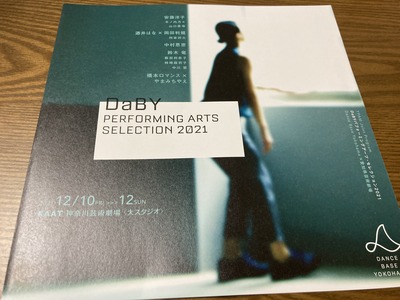

『オオカミだ!』KAAT神奈川芸術劇場公演

4月18日(木) 19:00開演

4月20日(土) 14:00開演

4月21日(日) 11:00開演

料金(全席自由・税込):一般3,500円 小学生以下1,500円

*託児サービスは行っておりません。客席でご一緒にお楽しみください。

*乳幼児で席を使用しない場合は無料

出演:ケッチ(元が~まるちょば)

脚本・演出:中野敦之(劇団唐ゼミ☆)

アシスタント:月岡ゆめ

紙芝居原画:井上リエ

音響協力:平井隆史

企画:岡島哲也(ヨルノハテ)

提携:KAAT神奈川芸術劇場

主催:神奈川演劇連盟/ヨルノハテの劇場

4/2(火)弾丸帰省

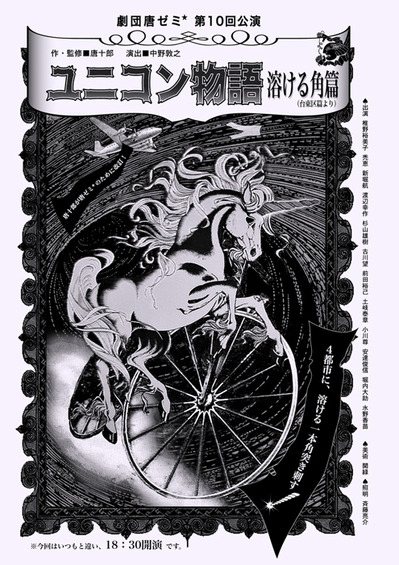

3/31(日)角(つの)がたったらしい

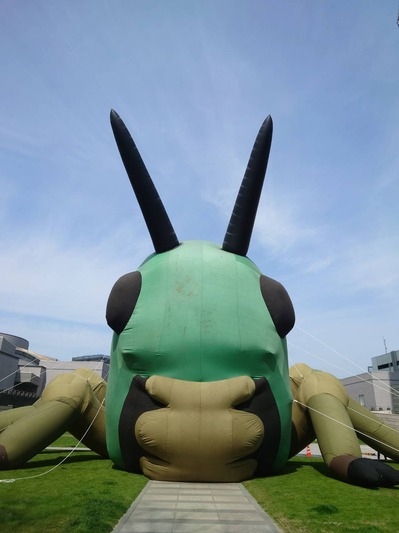

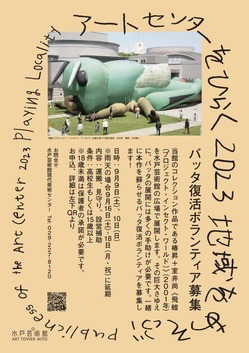

3/30(土)水戸のバッタ

3/29(金)お別れがたくさん、そして初台から水戸へ

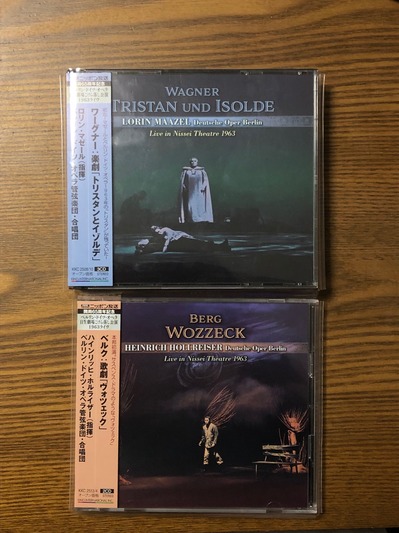

さて、それから新宿で晩御飯を食べ、『少女仮面』に必要な

3/28(木)公演後の仕事

3/27(水)『鐵假面』片付けも終了、残るは経理と報告書

3/2(土)トイレの数を数える

3/1(金)ワダ タワーも美術の腕を振るう!

2/29(木)米澤も作業中!

2/28(水)みんなで作業中!

2/27(火)ハンディラボで作業中です

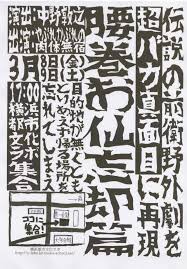

2/24(土)明日は『腰巻お仙 忘却篇』第2回

2/23(金)この数日でやりたいこと

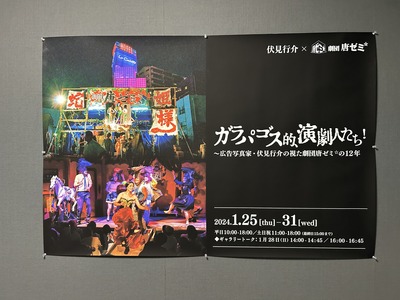

2/22(木)伏見行介×唐ゼミ☆写真展 横浜篇がスタート!

2/21(水)なんとか全幕通す!

2/9(金)オルガン&バレエ公演の合間に

2/8(木)昨日からオルガンのことを考えています

2/7(水)メガネよ、今までありがとう

2/5(月)杉田劇場に溢れたカオスの心地よさよ

それで、いつもなら今日はレポートの日なのですが、

昨日のお昼から夕方の体験が強烈だったので、

先にこちらを書きます。

横浜市磯子区の杉田劇場は私が特に親しくしているホールのひとつです。

自分が5年ほど前から関わっている

1/31(水)写真展の終わり

1/30(火)写真展6日目&『鐵假面』立ち稽古3日目

1/29(月)写真展5日目&『鐵假面』立ち稽古

1/28(日)写真展4日目! ギャラリートークの日

1/25(木)写真展1日目

1/24(水)写真展の準備 整う!

1/23(火)『鐵假面』〜立ち稽古をはじめました

1/19(金)車にも休暇を

1/16(火)写真展準備と鉄仮面製作と稽古

1/12(金)ハンディラボ大掃除と美術打合せ

1/11(木)よみがえる堺と京都の記憶

1/10(水)大里先生の話とギャラリートークの準備

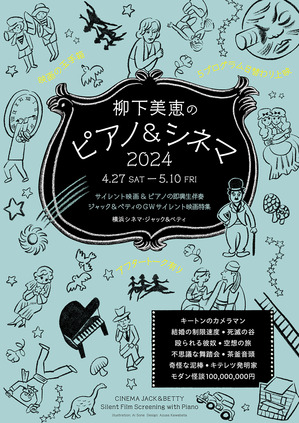

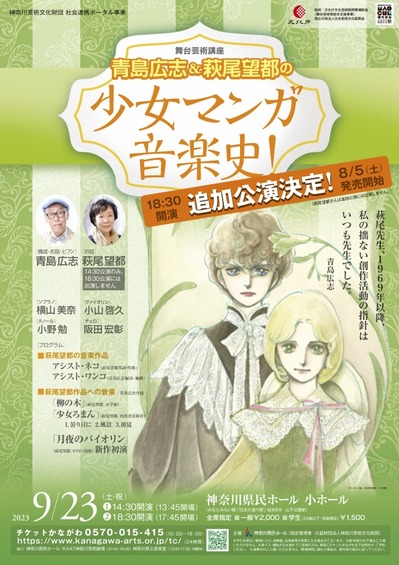

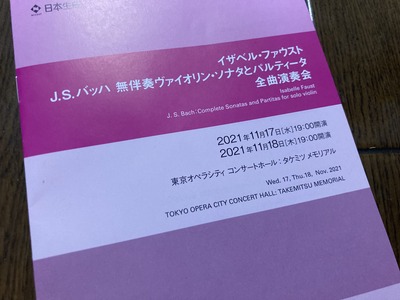

↑1/28(日は)ライトに楽しめるコミック・ソングをフューチャーします

今日、県民ホールでは週末の公演のリハーサルがスタートしました。

作曲家の夏田昌和さんと生誕150周年のA.シェーンベルクを共演させて

それぞれの作品を演奏するC×Cという企画です。

早朝に、エレクトロニクスを担当する有馬純寿さんの機材搬入をお手伝い。

初めて有馬さんとお話できました。ちょうど2001年に私たちがバッタと

格闘していた頃、有馬さんも横浜トリエンナーレに参加して激しく

プロジェクトにぶつかっていたそうです。

椿昇さんとも多くの仕事をしてきたということで、

これまで遠巻きにスゴい方だ!と思っていた有馬さんが一気に身近に

感じられました。

また、現代音楽雑誌の編集者時代にパリから戻りたての大里先生に

取材されたそうで、苦労した話を聞かせてもらいました。

自分の車になんとか機材を押し込んで、かなり愉しい移動時間でした。

それが終わると、ハンディラボに移動し、

今度の写真展で行うギャラリートークの中の劇中歌の稽古。

椎野と麻子が行うセッションをブラッシュアップしました。

工房では齋藤が鉄仮面の試作品を着々と作っており、

それによって、目指すオリジナルの仮面のかたちが見えてきました。

拘束感があって、シャープで、無表情で、

その無表情の下に演者の表情が渦巻いている。

そういう仮面を目指しています。

麻子と衣裳デザインの構想を練ったり、

サトウユウスケさんから新たな劇中歌伴奏が届いたりすると、

そういう一つ一つを吟味し尽くす時間が、もっともっと欲しい!

1/9(火)稽古しています

1/4(木)今年もやります『オオカミだ!』

1/3(水)痛恨の池ポチャ

1/2(火)スライドショーづくり

1/1(月)今年もよろしくお願いします

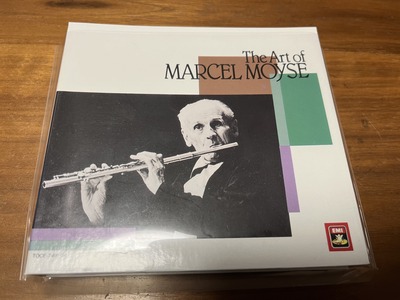

12/29(金)フルートの神様

12/28(木)すべての段差が眩しい!

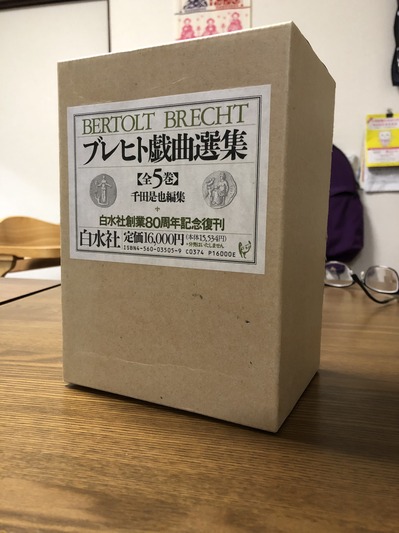

12/27(水)唐十郎流、音楽と劇作

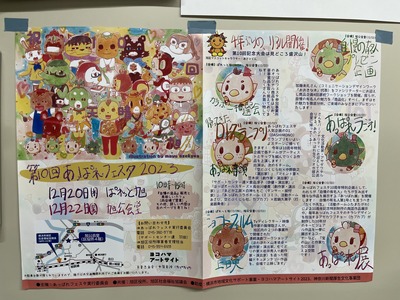

12/22(金)「あっぱれフェスタ」が終わる

12/21(木)浮かびあがる「鐵」の文字

12/15(金)「あっぱれ・フェスタ」まであと1週間

この秋から、複数回に渡って横浜市旭区の福祉施設 「空とぶくじら社」に通っています。この施設名、実に良い名前。

きっかけは、カプカプひかりが丘の鈴木励滋さん。 旭区内の福祉施設が集まって毎年開かれたきた「あっぱれフェスタ」 の名物コーナーD-1グランプリ(Dは演し物のD!)に挑む 空とぶくじら社のアドバイザーを引き受けることになったのです。

夏に顔合せを行って、 本格的に演し物を構想し始めてから、今日で4回通いました。 その間に、演歌歌手になるのが目標のHさんと踊りを踊りたいYさん のデュオ・ショーを作り、それから皆さんの合唱、という 2つのコンテンツを軸に全体の流れを考え、整えてきました。

今日は施設での最終稽古。 あとは現場でのリハーサルと本番を残すのみでした。

朝に私が到着すると、皆さんはかなり緊張していて、 自分が観にくるのに備えて準備を進め、そうやってドキドキ して待っていてくれたのをひしひしと感じました。

こちらは、皆さんにリラックスしてフルパワーが出せるように なっていて欲しいのに、やっぱり緊張感を与えしまっているなとも 思ったし、それはそれで超えるべきハードルとしてこの場にいれば 良いのかな、とも思いました。

そして、なんだか、私たちの学生時代に 唐さんはこんな気持ちだったのだろうかとも考えました。

大学生時代、 ゼミナールのある木曜日に唐さんがやってくると、 通し稽古に何とか私たちはそうれはもう緊張していました。 今にして思えば、唐さん自身は活き活きと演じてくれよと 願っていたと思いますが、そんなことに気がまわる余裕もなく、 喉をカラカラにしながら通し稽古を見せていたはずです。 空とぶくじら社を通し稽古を通じて、そんな記憶まで蘇りました。

1度通してからはすぐに修正点を出して、それからもう2度、 10分のショーを繰り返しながらブラッシュアップしました。 こうなるとこっちも懸命で、他のことは何にも考えなくなり、 後して、けっこうスパルタだったなと思いました。

次の木曜夜に会場の旭公会堂でリハーサルをして、 12/22(金)に本番です。初参加なのも手伝いすごくたのしみです。 仕上げに客席から、みんなに掛け声をかけたいと思っています。

12/14(木)ザクの声を聴け!

12/13(水)年末年始に向けて

12/12(火)フランチェスカよ、先に言え!

12/8(金)大野さんに会えた

12/7(木)ローエングリンの鳴る床屋

というト書きを書いています。あの壮大さをギャグにしているような

12/6(水)これも唐さんから教わっていた!

12/1(金)祭のあと

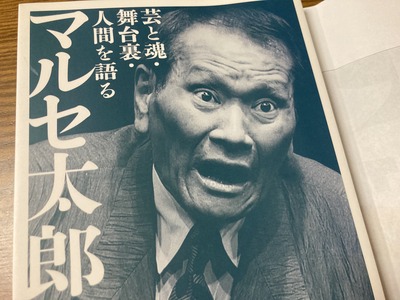

11/30(木)一人芸の世界

11/29(水)スコーンがやって来た

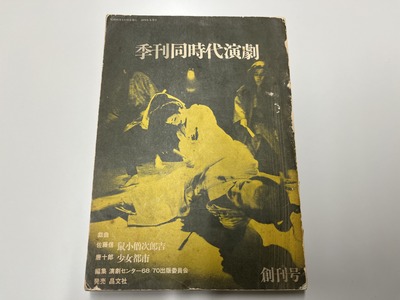

11/28(火)気になる『少女都市』

11/24(金)健さんの復活!

11/23(木)無意味の世界

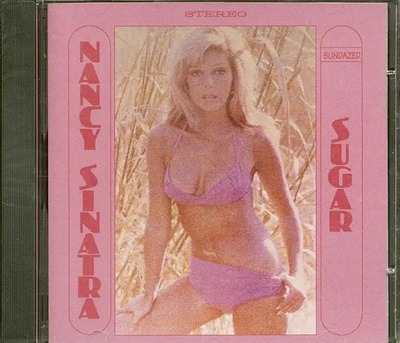

11/22(水)シュガータウンは恋の町

I got some trouble, but they won't last

I'm gonna lay right down here in the grass

And pretty soon all my troubles will pass

'Cause I'm in shoo-shoo-shoo, shoo-shoo-shoo,

shoo-shoo, shoo-shoo, shoo-shoo Sugar Town

唐さんはこんな風に替え歌しています。

〽誰か私に教えて

かわいいベビーのつくり方

やさしい母さんになりたいの

ここはシュシュシュ シュガータウン

現在は30代で結婚、40歳前後で初産も珍しくありませんが、

当時は20代で結婚し子どもを産む時代、今より早く大人になる

時代だったでしょうし、定年も55歳という世の中です。

(今では考えられん!)

それに、同棲ブームによって、妊娠→中絶が若者世代に

溢れた時代でもありました。それが唐さんとその周辺にとっても

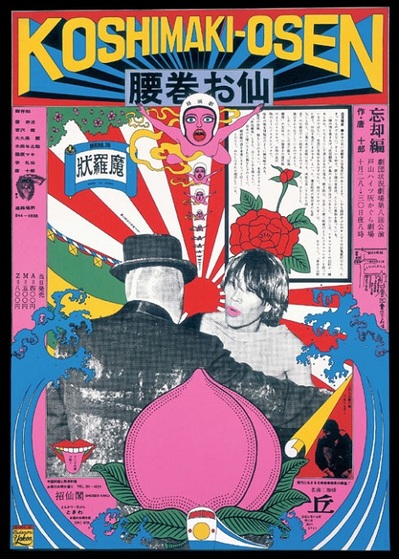

生々しい話題であったことは、初期のアリババや『腰巻お仙』

シリーズを読めばすぐに察せられます。

『Sugar Town』はyoutubeでも簡単に聴けますから、

ウキウキと聴いてもらいたい唐さんオススメのポップスです。

同時に、このメロディに少女のアイロニーを混ぜ込んだ

唐さんのブラックユーモアも、歌詞をあてはめて

愉しんでもらいたいところです。

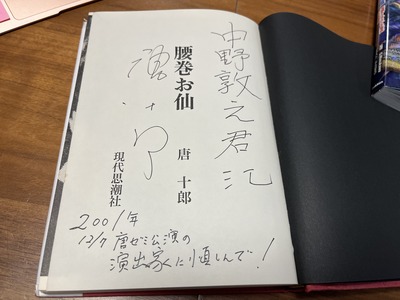

11/21(火)1967年の唐さんの事情

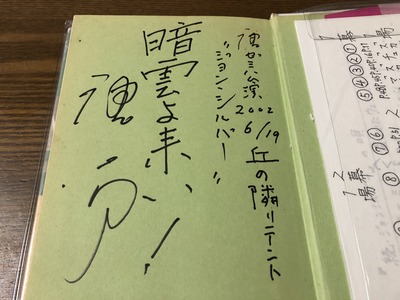

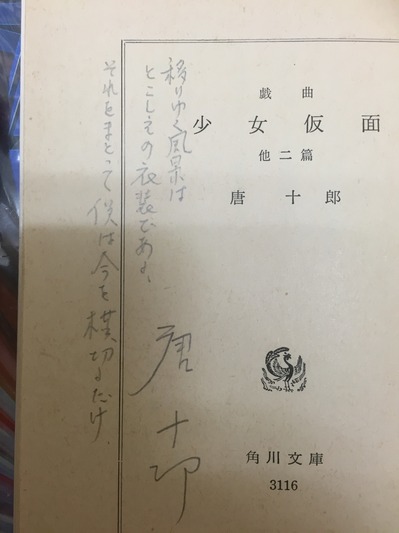

11/17(金)唐さんのサイン

11/16(木)喫茶ヴェロニカ

11/15(水)写真展やります!

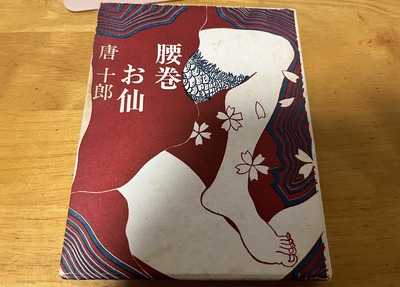

11/10(金)『腰巻お仙 忘却篇』のことも思い出してしまった

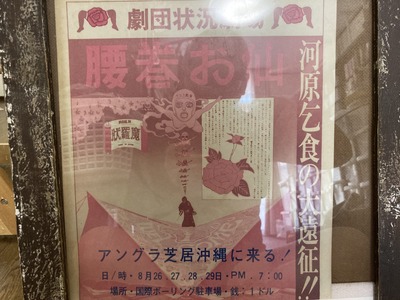

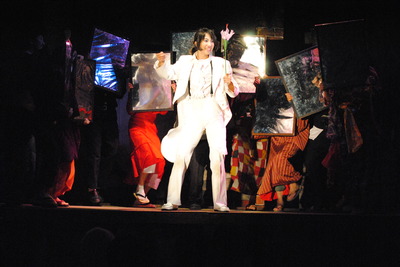

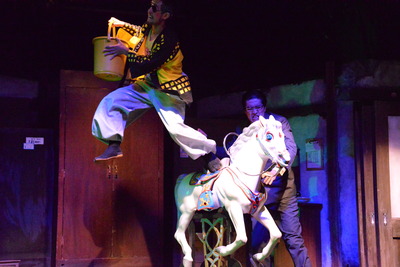

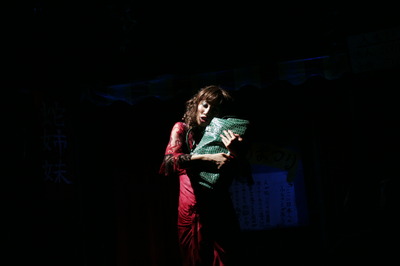

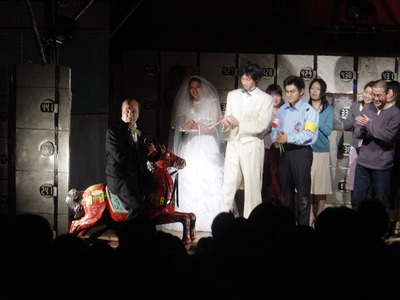

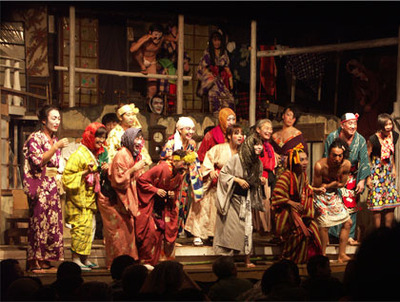

↑3月に初演して面白かったので4月にも上演しました

『腰巻お仙』シリーズについて想いを馳せていると、

これが台本としてはなかなか破天荒だけれど、

実際に上演してみると笑いが多く起こって、

稽古の現場までもがとにかく面白かったことが思い出されます。

正確にいうと、

『腰巻お仙 義理人情いろはにほへと篇』の頃は自分たちがまだ青くて、

余裕がなくて、しゃっちょこばってばかりいたので、どうにも

硬かったのですが、30歳に差し掛かる頃から徐々に余裕を覚え、

ふてぶてしさ、図々しさが身につくようになり、

お客さんもよく笑ってくれるようになりました。

なかでも思い出深いのは学生たちとつくった『腰巻お仙 忘却篇』で、

これはもう、稽古のさなかにも膝から崩れ落ちるほど笑いました。

あの時はなにしろ、集まった学生たちがすこぶる優秀だったと

思わずにはいられません。彼らは地面に埋められたり、

人形を使って屋上から飛び降りたフリをしたり、

チケットがわりの石を投げつけられたり、

照明が壊れたという設定で自転車を漕ぎ続けて

共演者に必死のライトを浴びせたり・・・。

とにかく真面目かつ余裕を持って演じてくれました。

ふざけているのではなく、杓子定規すぎもしない。

要するにそれはユーモアに満ちていたということです。

書いていてさらに思い出しましたが。

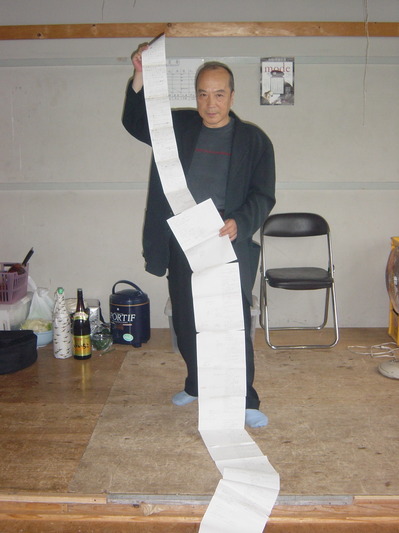

1メートル以上の高さのある帽子をかぶったり、

リアカーをくくりつけた自転車を転がして坂道を全力で駆け降りたり、

自分の転がすリアカーに轢かれたり、

バリカンで頭に星型のハゲをつくったり。といったこともしました。

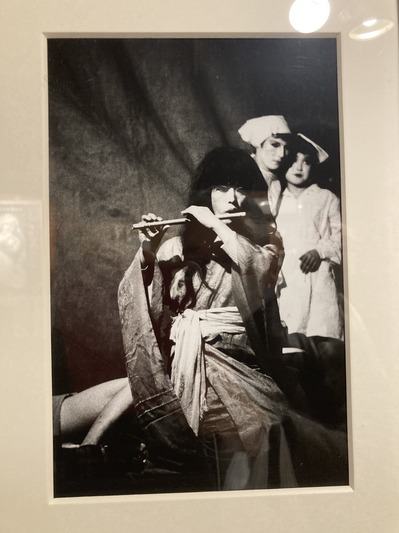

自分が本読みWSで『ジョン・シルバー』シリーズを熱心に

取り上げつつも、『腰巻お仙』シリーズを避けていたのは、

これらの現場感がちゃんと伝えられるか心配していたからだと

思い至りました。でも、本読みだって、実際に声に出しさえすれば

あのウキウキ感がやってくるのではないかと思い、やってみたいと

考えるようになりました。おどろおどろしく受け取られがちな

演目ですが、あれこそ世の中を明るく照らす芝居です。

11/9(木)これが初掲載だ!

11/8(水)文字のチカラ

11/7(火)ガンダムの角 始末記

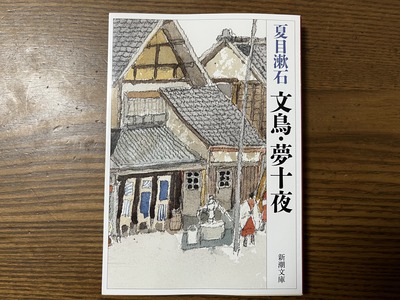

11/3(祝金)唐さんの好きな短編

11/2(木)写真でお届けするここ1週間

11/1(水)21年後の新たな『糸女郎』

10/27(金)オルガンのハロウィン・ナイトだった

10/26(木)タルコフスキーの音響センス

10/23(月)ぼくらの500円銀貨

10/20(金)影破里夫だった財津一郎さん

10/19(木)青梅の中学校で公演してきた!

10/18(水)写真家・伏見行介さんの来訪

10/13(金)唐十郎流、魚のチョイス

10/12(木)三たび『オオカミだ!』

10/11(水)床屋自身はセルフカット

10/6(金)ドリプロ発表会の準備をしながら

10/3(火)改名の過酷さについて

9/29(金)みどりのおばさんに扮する

9/28(木)観劇三昧

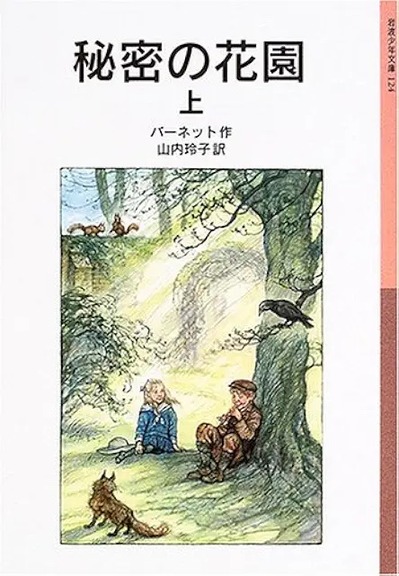

9/27(水)『秘密の花園』考〜モーツァルト12歳のオペラ

9/26(火)『秘密の花園』を上演するとしたら・・・

9/23(土)安保由夫さんが亡くなった日

9/19(火)ロンドンでできた友人に会う

9/17(日)我慢のはじまり

↑はじめて奮戦中

息子があと1週間で7歳になります。

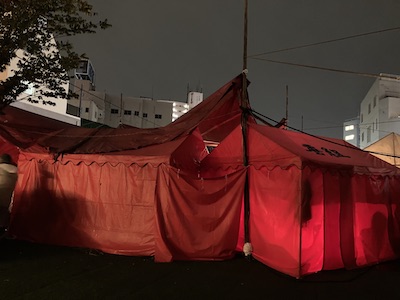

7年前、私は横浜国大の丘の上にテントをたて、

『腰巻お仙 振袖火事の巻』の通し稽古に臨んでいました。

朝5時頃に産気づいたと連絡があり、昼に息子は生まれました。

あれから7年。

彼が誕生日プレゼントに望んだものは、

「メザスタ」というポケモン系ゲームのタグでした。

それ自体は600円ほどで、さして高額とはいえない品物です。

誕生日当日に私がフリーである保障がない以上、

与えられるうちにセレモニーは済まさねばなりません。

安いな、と内心思いながら買ってあげると、彼はタグを買った

イオンに入っているゲームセンターへと歩を進めました。

そうです。

このタグはゲームを進めるためのとっかかりに過ぎず、

ほんとうの勝負と予算投下はここから始まったのです。

彼はタグに込められたモンスターを駆って勝負し、

新たなタグを手に入れて嬉々としています。

まるでパチンコ玉や麻雀の点棒が自分の手元に集まって

くるのにホクホクするオッサンのようです。

500円、1,000円、1,500円・・・が

あっという間に吸い込まれ、タグに変わりました。

長い闘いになりそうです。

彼はこれから、手元のタグが誘いかける禁断症状との格闘、

我慢を始めなければなりません。酒であれ、色欲であれ、

ギャンブルであれ、時にはチョコレートやアイスクリームにさえ。

人は必ず何かに依存します。要は程度問題です。

彼はあるところで折り合いをつけられるようになるのか、

自分はあまり偉そうなことは言えないな、と思いながら

これからを見守ることにします。

9/15(金)見えない部分を強化

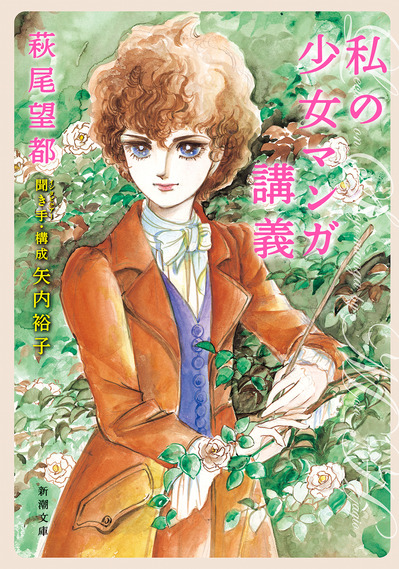

9/14(木)萩尾望都の世界に入門中

9/13(水)大島幹雄さんより

9/12(火)『オオカミだ!』をやりながら行ったこと

9/8(金)自分のいない本番も盛り上がっている

9/7(木)『オオカミだ!』初日

9/6(水)ザ・スズナリに入る

9/5(火)『オオカミだ!』稽古、その他

ROY ORBISON

"THERE'LL BE NO TEARDROPS TONIGHT"

9/1(金)医者に行く頃にはたいがい少しマシになっている

8/31(木)鷹さんの教え

8/30(水)下北沢にも行く!

8/29(火)夏稽古、追い込みの1週間

8/25(金)『オオカミだ!』と巨大バッタ

8/24(木)謎の歯痛が去る

8/23(水)直近の稽古から

8/22(火)すじ鉾に首ったけ

8/18(金)なぜかこの巨匠たちと

8/17(木)これもまたイギリスの効能

8/16(水)発見!幻の『性病部隊』! その②

8/15(火)発見!幻の『性病部隊』! その①

8/11(金)成功!オイディプス・リベンジ

8/10(木)清水宏と唐十郎を語る

8/8(火)怒涛!狂い咲き6輪!

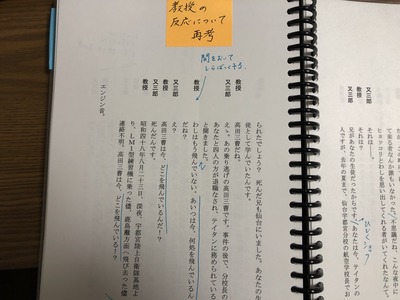

春日野

あたし、今、廊下に血をこぼしちゃったの......

まるで季節はずれのひな祭りね、ここ五年、もうなくなってたのに、

あの水のみ男にシャツをひっちゃぶかれたら、

狂い咲きのように始まったのよ。

ああ、そこいらの男の子と死ぬの生きるのってジタバタしたいなあ。

8/7(月)ザ・怠惰。オレの夏休み

8/4(金)苦渋!『オイディプス』

8/3(木)薛珠麗さんが亡くなった

8/2(水)『オオカミだ!』スズナリ公演と夏稽古2日目

8/1(火)夏の稽古を始めました

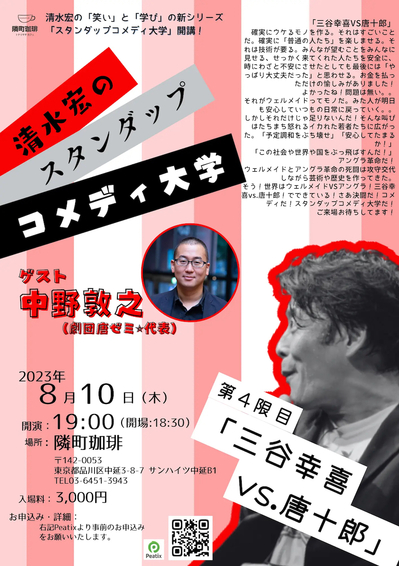

7/28(金)清水宏さんの公演に出ます

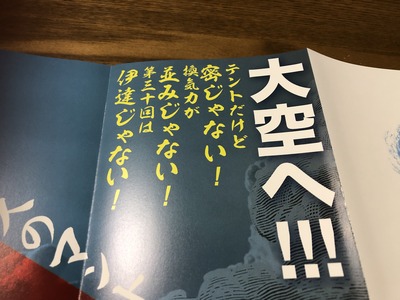

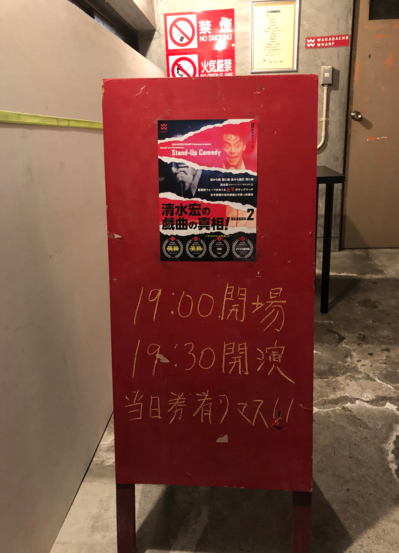

↑これがチラシ!隣町珈琲という、清水さんがずっと発表の場に

してきた会場に自分も乗り込みます

今日は夕方に小田原に行きました。

たまたま今日は、パンデミック以来ストップしていた

真鶴町の貴船祭が復活する日であり、その影響が渋滞に及ぶのに

ビビった自分は、珍しく電車で行くことにしました。

ですから、帰りの電車の中でこれを書いています。

真鶴町で思い出すのは、5年前にスタンダップコメディアンの

清水宏さんとつくった「真鶴ばなし」です。

激烈で真剣な清水さんの人間性と作品創作に伴走して

我ながら熱い夏でしたが、それだけに手応えがあり、

神奈川県域でイベントを仕掛ける事業を始めたばかりの自分にとって

その後の指針となった企画でした。

町の人に生々しく食い込むことは大変だけれども、実り多い!

以来、清水さんとの共同作業はいくつもあって、

その度に大冒険をしましたが、常によく話し、よく語り合う

ヒリヒリする創作であり続けました。

そんな清水さんが、ご自身の主催するスタンダップコメディの会に

自分をゲストとして呼んでくれます。

題材が「三谷幸喜vs唐十郎」ということで、

8/10(木)19:00から荏原中延の隣町珈琲で繰り広げられる

清水さんの話芸の後に、自分も加わってアフタートークします。

詳しくはこちら

三谷さんと唐さんを並べて語られるのを聞くこと自体

初めてなので、清水さんが繰り広げる世界をよく聴き、

よく受け取って、インプロで切り返せたらいいなと思います。

果たして清水さんの切り口は?

それに自分は上手く切り返せるだろうか?

出たとこ勝負でいきます!

7/27(木)相模湖に行ってきた

7/26(水)夏とボールペンの罠!

7/21(金)曹操の詩

↑三曹の詩だけでなく『出師の表』も収録されたお得本です

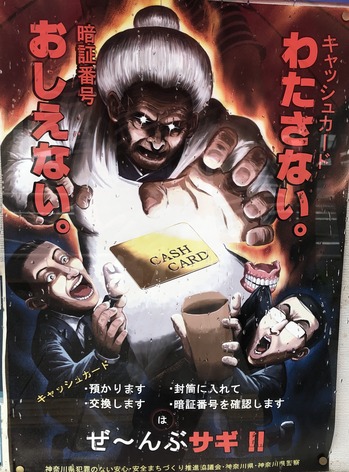

先日、Amazon UK プライムを騙る者によって不正な引き落としを

発見しました。対策として、直ちにクレジットカードを凍結し、

新たな番号によるカードをつくることにしました。

それで、銀行に行きました。事情を説明して再発行の手続き。

その合い間に、本屋にも行きました。

銀行が横浜駅西口にあったので、地下街の有隣堂に。

今日の収穫は『曹操・曹丕・曹植の詩文選』です。

カエサルの『ガリア戦記』。

マルクス・アウレリウスの『自省録』。

二つの好きな本に並んで今回の詩集に共通するのは、

著者たちがいずれも激しく現世的な現場でそれらを書いたことです。

だから自分はこれらに痺れます。

私は毎日、朝に目を通した文章やせりふを

昼間に街中や劇場をウロウロしながら読んでいます。

人や風景に接する中に、本を読む作業もあるように思います。

今日は打ち合わせをし、書類をつくり、いくつもの連絡をし、

みなとみらいホールで中田恵子さんのオルガンを聴き、

下北沢で清水宏さんの主催するカルト宗教をテーマにした

スタンダップコメディを観ました。

帰りの電車が混んでいたので、立って曹操の詩を詠みます。

小さな声でブツブツ。武蔵小杉を過ぎたら席に座れたので、

このゼミログを書きます。

書き終わる前に横浜駅に着いてしまったので、

ホームのベンチでこれを書ききります。

帰宅してしまうと食べ物に手が伸び、食べ終わると眠くなるからです。

自分にとって悪くない日常です。

曹操の詩を詠むと、それが良い日常にも思えてきます。

7/20(木)9月にスズナリで『オオカミだ!』再演

7/19(水)味の素の逆襲

↑これも「味の素」製品でした

最近、関内駅のそばに新たなラーメン屋を発見しました。

「水嶋」という店で、無化調を謳っています。

「無化学調味料」ということで、これは要するに化学調味料を

使っていないという宣伝文句です。

食べてみると、なるほど味がやさしい。

が、一方でメニューに目をやると「昭和のラーメン」という

ものがあって、これはどういうものかと店員さんに訊きました。

すると、「『昭和のラーメン』には化学調味料を入れます」

との回答。あまりにサッパリそれを言うので面白くなり、

後日、劇団員の津内口を誘い、自分は「昭和の〜』を頼んで

食べはじめに二つを飲み比べました。

化学調味料はなるほど、ズキリとパンチが出て後味が残ります。

要は、ずっと食べてきた中華料理のあと口。

これが化学調味料、つまり「味の素」だ!

と、ここまではっきり違いのわかるお店のシステムに

感心しました。

ところで、この「味の素」。

バブル期からグルメブームを牽引した漫画『美味しんぼ』では

徹底的に敵視されてきました。あれは、舌をビリビリさせて

ずっと日本人の味覚をバカにしてきた。と、そんな論調。

けれどもよくよく考えてみたら、

スポーツ選手やパフォーマーなんかが飲むサプリメント

「アミノバイタル」も会社「味の素」の製品なんですね。

調味料としての「味の素」と「アミノバイタル」。

両方ともアミノ酸を扱っていて、でも、そのイメージは

ずいぶん違う。自分も疲れて、アミノバイタルを

すがるように飲んだりします。

目下、取り組んでいる『鐵假面』には「味の素」社の

社員たちが大活躍します。

中には「『味の素』は泥でできている!」なんていう、

いかにも都市伝説的な、ちょっと酷すぎるせりふもあって、

本当の「味の素」社には申し訳ないですが、笑わせます。

でも、アミノバイタルの印象を思うと、ちょっとイメージが

違いますね。かたちを変えて、やはりアミノ酸を操る

「味の素」社にゾッコンなんだと思わずにはいられません。

ラーメンは次は無化調を食べるだろうけれど、

やっぱり、「味の素」には形を変えてお世話になっています。

7/18(火)ダイアンからの返事

7/14(金)あこがれのギリシャ

7/13(木)9月の『鐵假面』公演を2024年3月に繰り延べます

7/11(火)まだあった!英国の罠!

7/7(金)今日はギャビンのお祝い!

7/6(木)京都行き、普通の日帰り出張

6/30(金)明後日から『夜叉綺想』

6/29(木)許光俊先生のこと

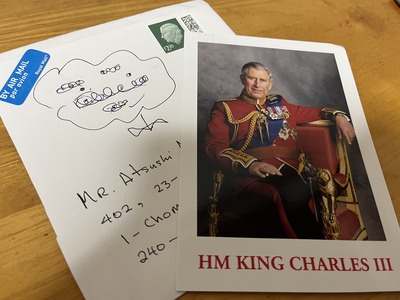

6/28(水)エアメイルを出す

↑一緒に出かけた時の写真

ダイアンの誕生日が迫っています。

彼女の誕生日は7/3。この1ヶ月、ずっと気になっていました。

そろそろカードを送らなければならないな、とか、

かといって早く着き過ぎたり、遅れて届くのもカッコ悪いな、とか。

ダイアンは、いつも自分に届く贈り物やカードを

戦利品のように陳列していました。

彼女の気に入りのリビングには暖炉型の暖房があり、

その上にそれらを並べるのです。

母の日(3月下旬)、誕生日、クリスマスとそんな具合でした。

大量のカードを並べておいてソファに寝そべり、

テレビを観ていたダイアンを思い出します。

あと1週間というところまで迫ったので、

仕事で行っていた小田原での合間に買って持っていた

カードに記入をして、やっと郵便局に持って行きました。

実は、海外にハガキを送るというのは初めての経験でした。

大昔、それこそ高校時代に手紙を出したことはあったけれど

それだけの昔のことですから全くやり方を覚えておらず、

ネットで記入方法を検索して書き込み、窓口に持って行きました。

その切手代にびっくりしました。

なんと70円なのです。安い。安すぎる。

日本国内が63円で、ロンドンが70円とは!

これまでの自分の不明を恥じています。

そうと知ってりゃ、さっさとたくさんのハガキを出したのに。

これからは、もっと送ろうと思いました。

こんなにライトなものだなんて。

それにしても、去年の誕生日には一緒にムンク展と

インド料理屋に行ったダイアンは、

果たして元気にしているのでしょうか。

6/27(火)室井さんの会は唐ゼミ☆大集合だった

6/23(木)小山くんを待ちながら、ふと訪れる学生時代

明日はいよいよ室井先生の横浜追悼会です。

最後の最後で、映像作家の小山祥平くんが頑張ってくれています。

資料の編集は大変な作業ですが、追い込みをかける彼を待ちながら

チェックを繰り返しています。

そして、気分が学部生時代のようになってしまった結果、

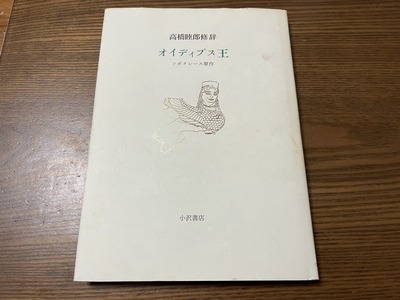

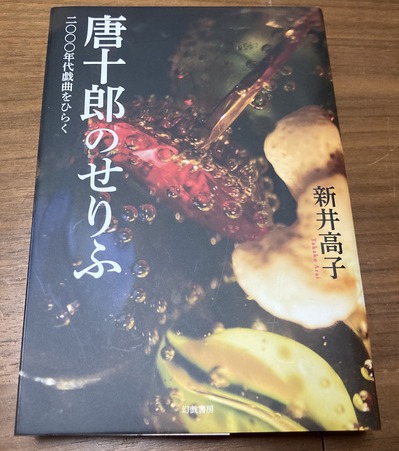

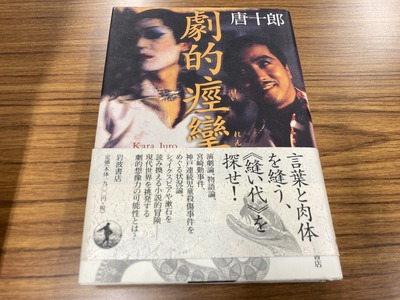

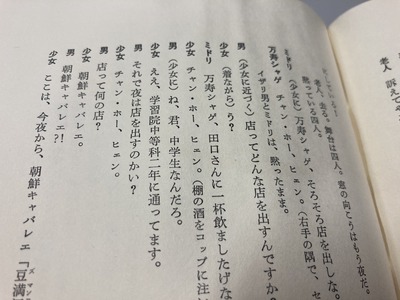

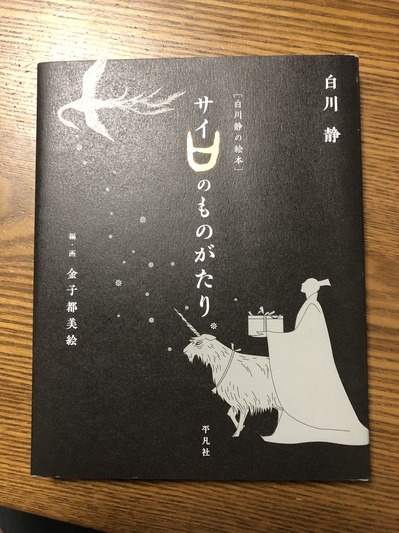

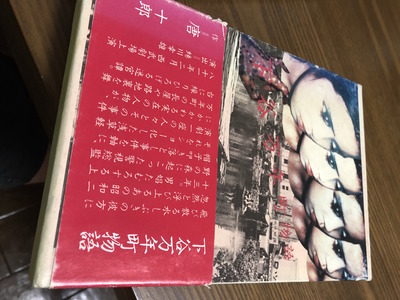

ついに唐さん関係の本を読み始めてしまいました。

『駈ける男の横顔-大庭みな子対談集(中央公論新社1984.6刊 )』です。

これは実は、ずいぶん前に買って読まずにきた本です。

何人もの著名な人たちが男女関係をテーマに平岩さんに

インタビューを受ける中で、唐さんもその一角を占めています。

冒頭で『佐川君からの手紙』に触れていますから、

1980年代半ばの初出です。前々から読もう読もうと思いながら

流されてきたものを、小山くんの作業を待ちながら

やっと通読することになりました。

唐さんとの対談部分はわずか20ページですが、侮れない本でした。

『佐川君からの手紙』以上に、これは『秘密の花園』の

創作の秘密が明かされているという点で、第一級の資料です。

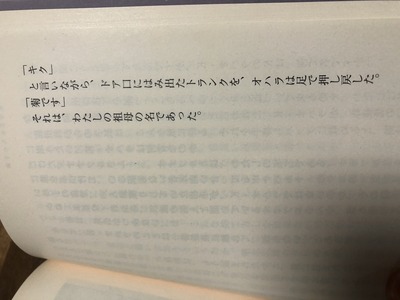

そこには、

唐さんの従兄弟の名が「アキヨシ」であること(主人公そのまま!)

アキヨシさんは夫と子どものいるキャバレーの女に入れあげたこと

(子どもがいることの他は、そのまま!)

肉体関係は無いのに貢いでいたこと(そのまま!)

が明かされていました。

また、実在のアキヨシさんは、

当の子どもの子守りさえしたそうなのです。

そして、多くの親戚が彼を止めとうとしが頑として

彼女との関係を貫いたこと。それでいて、2年が経った頃に

アキヨシさんにも気持ちの変化が生じ、

芝居と同じように関西への転勤を申し出たところ、

その女性からは「あ、そう」のひと言で片付けられてしまったことが

つづられていました。(劇とは正反対!)

唐さんはそこから、

あの、トイレに行って首を吊ってしまうヒロイン・いちよを、

実際とは反対の男女関係の成り行きを構想したらしいのです。

面白いのは、本物のアキヨシさんが子守りまでしていたことで、

ここに「ねんねこ男」「いちよの夫・大貫」の要素が含まれているのを

特に面白く読みました。

嗚呼、学びの時間よ!

小山くん、もう一息だ。ガンバレ!

6/22(木)久々に杯一食堂に来た

6/21(水)こんな写真が出てきた

6/20(火)写真の哲学のために

6/16(金)世の中には美味いナルトもある

6/15(木)四方田犬彦さんの新刊

6/14(水)あのファックスは何だったのか?

6/13(火)久々の日本丸

6/9(金)小田原での二日間

6/8(木)室井先生追悼の会の準備

6/7(水)ちょっと弱っているので勇気の出る一言

6/6(火)ピーターからのメッセージ

6/2(金)本棚のホフマン全集

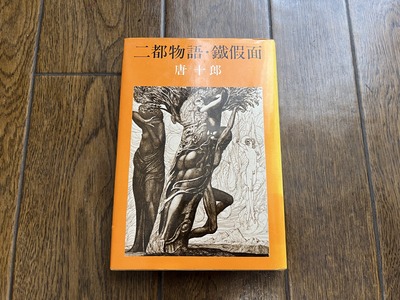

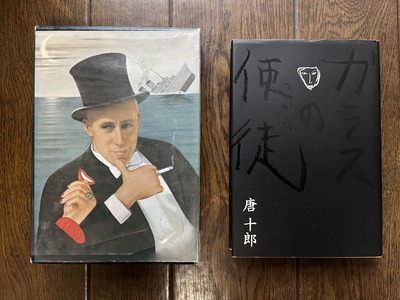

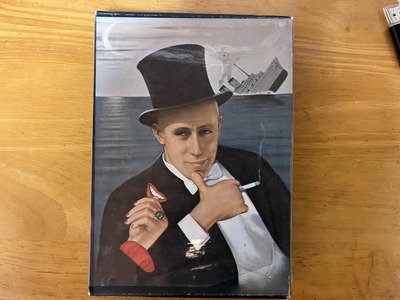

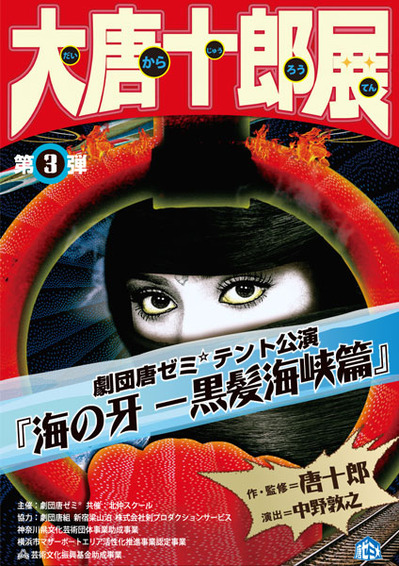

↑唐さんが持っていた創土社の全集。インパクト大の装丁!

昨日の夜、ホフマンについてお話しする機会がありました。

ドイツ文学における後期ロマン派の作家として活躍した、

あのE.T.A.ホフマンのことです。

自分は本当の専門家では無いのですが、

集まっている人間の中ではよく読んでいる方だったので、

10分でホフマンについて説明して欲しい、

というオーダーに応えることにしました。

18世紀の後半に起こったロマン派のムーヴメントについて、

ナポレオンやベートーヴェンや絵画の印象派や

もちろん、ドイツ文学史上の先輩であるゲーテやシラーを紹介しつつ、

ちょっと変わり者の後輩としてのホフマンを紹介しました。

私がホフマンをよく読んでいたのは20代半ばのひどく暇だった頃です。

あの頃、バルザックやドストエフスキーとともに、よく読みました。

そして、その背後には、確実に唐さんの影響がありました。

大学に入ったばかりの頃に緊張しながら唐さんの研究室を

訪ねると、そこにはまだ、後にできる小さな木組みの

ステージや暗幕はなく。タイル床とじゅうたん敷きの

スペースが半々になっていました。

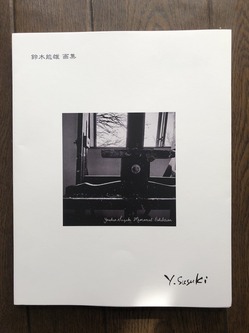

壁一面の本棚に本はなく、ただそこにぽつんと、

創土社のホフマン全集のみが置かれてありました。

きっと唐さんが、室井先生にリクエストして

慣れない研究費の活用で古本屋から買ったのかも知れません。

大学1年の頃の自分に、ホフマンは未知の作家でした。

ただその装丁のサイケデリックなことと、

唐さんが好きなのだから必修課題であることだけが

インプットされました。

後から考えたら、2000年春、

唐組がホフマンの『黄金の壺』『砂男』に想を得た

『夜壺』を初演した背景には、あの全集が一役買っていたのだと

思います。あの全集は当時から貴重品で、自分は文庫本や

国書刊行会のものを掛け合わせて一作一作を読んでいきました。

皆さんの前でホフマンを語ることができたのも

そういうわけで、唐さんのおかげなのです。

6/1(木)車の6ヶ月点検と唐十郎

5/30(火)読売新聞夕刊!

5/26(金)おもしろいのは"使者"

5/25(木)恐怖!クギ3本の罠!

5/24(水)初めての山羊

5/23(火)『鐵假面』研究の日々

5/19(金)大阪の夜

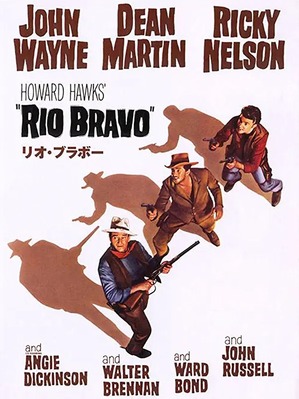

5/18(木)『RIO BRAVO(リオ・ブラボー)』を観る!

5/17(水)『二都物語』に寄せられた情報

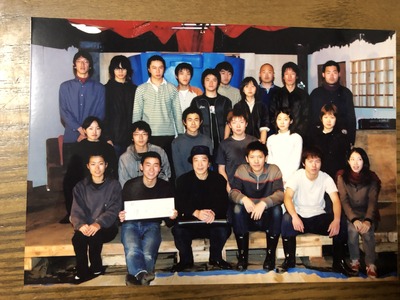

5/16(火)みんなの2022年

唐ゼミ☆、ハンディラボで集合しています

ハンディラボに集まって夏の稽古日程について話し合ったり、

zoomで台本を読んでいます。

タイトルが『鐵假面』ですから、必然的に最も重要な道具は鉄仮面です。

その造形をどうするか。本読みを通じて

どうすれば効果的になるかを探っていきます。

去年、イギリスにいた時にはずいぶん鎧兜を見ました。

そういう中で参考になるものを見せたりもします。

ヨーロッパで流布していた鎧を眺めていると、

剣や槍や矢で刺されないように隙間を塞ごうと必死です。

しかし、隙間を塞ぐほどに重量は増し、可動域は減り、

これでホントに身動きが出来たのだろうかという仕上がりです。

人間の必死は、それを俯瞰で見るとコミカルに見えます。

ひとつの芝居を巡って延々と考え、話している風景も似たようなものか。

時には、2021年に『唐版 風の又三郎』に出てくれたメンバーと再会し、

旧交を温めたりもしています。

ワダ・タワー、佐藤昼寝、赤松怜音、渡辺景日、鷲見武。

みんなゴッツくなっています。

体格ではなく、存在というか、肝が太くなった感じがしました。

あれから一年半経つ間に、多くの出演を重ねたそうです。

自ら企画を手がける立場になったり、逆に所属団体がピンチになったり、

舞台以外の声優の仕事に盛んに挑んでいるという話も聞きました。

それぞれのチャレンジ、時には修羅場を潜り抜けてきた事が

伝わってきました。

自分はイギリスにいて、時間が飛んでいるような感じです。

行動が連続していないので断絶した感じ。

あの11ヶ月がどういう風に自分の行いに影響してくるのか。

公演準備が進むと見えてくるはずです。

劇団員の齋藤は私たちの集合場所であるハンディラボを活用して

仕事をしていたそうです。他の団体の舞台監督を受けてやっていた。

重点的に掃除をしたらしく、倉庫の中の空気がキレイになった感じが

しました。具体的に動いていると、皆の変化が見えてきます。

5/15(月)『二都物語』本読みWS 第2回レポート

5/12(金)盛れば盛るほど

5/11(木)青梅で思い出した唐十郎作品

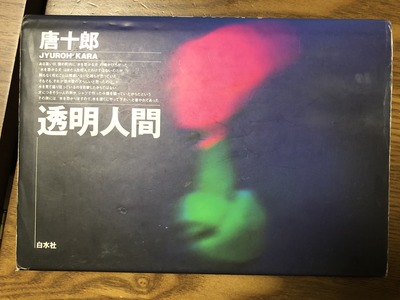

5/10(水)透明人間は囁く

唐組『透明人間』の花園神社初日を観ました。

5/5(祝金)今日は『秘密の花園』のために

5/4(祝水)ヘラ絞り、その底無しの魅力

5/1(月)すごいぞ!ディノサファリ

↑想像していたよりデブちんで可愛らしい体格! アンキロサウルス

本来であれば、今日は昨晩のワークショップのレポートをする日です。

が、昨日のお昼に観に行ったショーに大興奮したので、

その話題を先に紹介します。『愛の乞食』最終回は明日にしましょう。

もともと、東横線に乗りながら『恐竜ライブ ディノサファリ』の

中吊り広告を発見しました。何がソソると言って、

"動くトゲトゲ戦車"鎧竜アンキロサウルス初登場!と銘打ってあります。

そして、当のアンキロサウルスの姿がシークレットになっていました。

アンキロサウルス・・・

私は恐竜に興味がありませんでした。

多くの子どもたちが恐竜を好きらしいのですが、

小さい頃から全く興味がない。

ところが、息子の真義(さねよし)は恐竜が好きなのです。

そして、好きになりたての頃、数ある恐竜フィギュアの中から

彼が選んだのが、今回のショーのスペシャルとして紹介されている

アンキロサウルスでした。

初めて恐竜フィギュアを買ってやろうとした時、

もっと売れ線のティラノサウルスやトリケラトプスでなく、

アンキロサウルスを選んだ息子をどうかと思いました。

トゲトゲしているし、格好もずんぐりしてシャープではない。

けれども、初めて観に行ったこの恐竜ショーでは、

アンキロサウルスは実に見事にエースとして登場し、

気は優しくて力持ち、という振る舞いを見事に体現しました。

尻尾の先に付いている妙な膨らみは、

実は敵に対しハンマーの役割を果たし、大変な威力なのだそうです。

感心!

ショー全体としても、シンプルな空間で魅せながら、

恐竜たちの造形と動きが実にシャープに再現され、

躍動する姿にはとにかく見応えがありました。

私の人生で、初めて恐竜に興味を覚えました。

来年もまた新種を加えて新しい展開があるらしい。

あの恐竜の造形。あの動きの面白さ。気になる。

4/28(金)5月から『二都物語』

4/27(木)ミミの快挙とドガドガプラス

4/25(火)他人のせいにして悪さをする男

4/21(金)オルガンと唐十郎②

4/20(木)オルガンと唐十郎

4/19(水)軍歌というもの

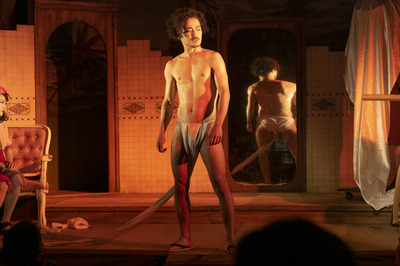

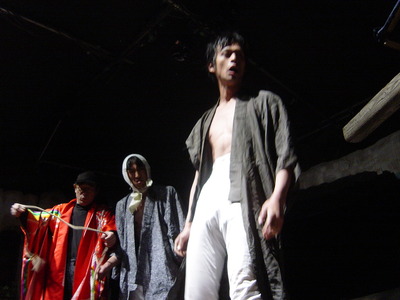

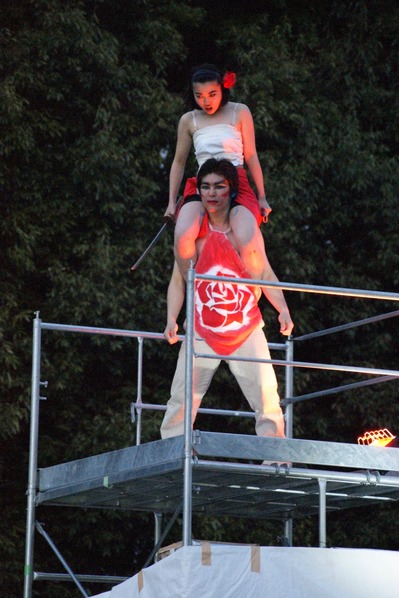

↑軍歌活用ランキングNo. 1はこの場面でしょう

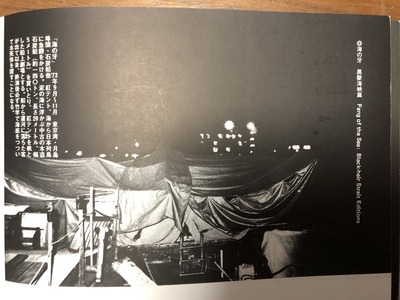

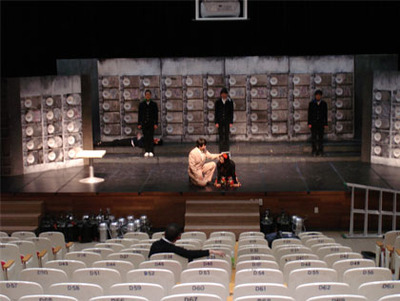

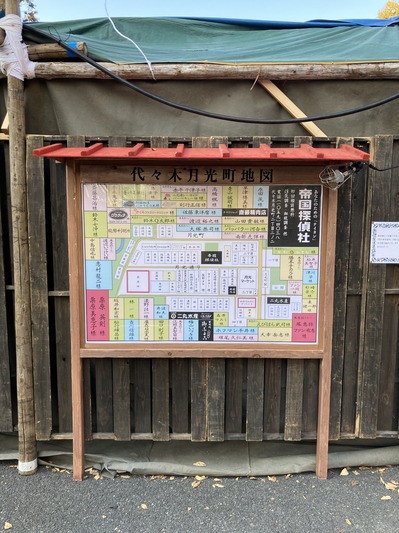

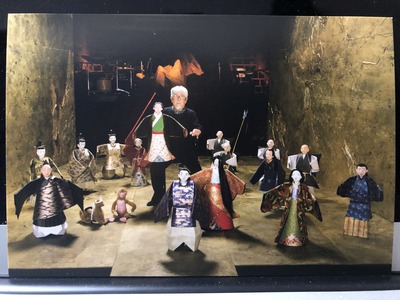

『唐版 風の又三郎』唐ゼミ☆2021年公演より(写真:伏見行介)

軍歌を愛好しているというと、戦後民主主義社会では波紋を呼びます。

が、唐十郎作品の中にも軍歌は登場します。

一番見事に軍歌が使われた例は『唐版 風の又三郎』で活躍した

『荒鷲の歌』です。あの、帝国探偵社の面々がふんどし姿で跳び回り、

♪ぶんぶん荒鷲、ぶんと跳ぶぞ〜と歌い上げる場面は、

誰がどうやっても盛り上がり、爆笑に包まれる鉄板シーンです。

いま読んでいる『愛の乞食』にも軍歌は登場します。

『独立守備隊の歌』『満鉄の歌』など、一瞬にして満州の空気を

充満させる効果が絶大です。

私が聞いたところでは、初期の紅テントにおいて、

芝居がはねた後の車座の宴会では、どんぶりを箸で

チンチン叩きながら、たびたび軍歌が歌われたそうです。

いわば座興の盛り上げソング。

初めてこれを聞いた時は驚きました。

初期状況劇場といえば進歩的な人たちの集まりであったはず。

どちらかといえば反体制的、左翼的な傾向が強い面々にあって、

彼らが軍歌を歌い上げている光景は想像し難い。

けれど、澁澤龍彦さんなども軍歌で盛り上がるクチらしいのです。

こうした事実を面白いと思います。

歌に込められた思想信条は別にして、小さい頃から高揚した歌に

身体が勝手に反応してしまう。そういうこともまた、

歌が持つ強い側面だということです。

小さい頃に観ていたアニメソングみたいなものか、とも想像します。

刷り込みが効いているので、『ドラゴンボール』や『聖闘士星矢』や

『北斗の拳』の主題歌に、思わず体が反応してしまう。

自分はそういう世代です。気づけば全て少年ジャンプ系。

4/18(火)兵2の衝撃

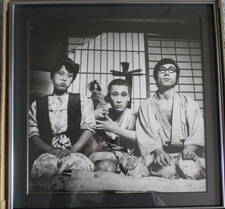

↑唐ゼミ☆2010年公演より。右が重村大介この時も兵2は彼のもの

(写真は伏見行介)

日曜に読んだ『愛の乞食』二幕一場について、

私たち唐ゼミ☆劇団員が素通りできないエピソードがあります。

それは、今は唐組で頑張っている元団員の重村大介について。

彼が横浜国大に入学してきた時、周囲は一様に驚きました。

よく「オレって人とは違うんだよね」とか、「いや、オレこそが」などと

自意識過剰な青年世代は個性的であることを競う合う風潮があります。

が、重村こそはダントツの、飛び抜けて変わり者でした。

あの喋り方、オドオドとして、その実けっこう自信満々な物腰。

4年間の浪人生活を終えて大学生となった彼は、

当時、皆に「ヨン様」と呼ばれていました。

そして、彼が大学の講座で『愛の乞食』により初舞台を踏んだ時、

それを観た学生たちは度肝を抜かれました。

・・・とにかく、何を言っているのかよくわからない。

決して唐さんのせりふが難解だからではなく、

重村のあの喋り方によって、日本語がまったく聞き取れない。

彼は顔を真っ赤にして目をつぶり、大音声で叫び続けました。

初めて登場したのはガードマンの役、長ぜりふは散々でしたが

しかし、一人二役を兼ねて2回目に登場した時、奇跡が起きました。

「兵2」です。兵2が登場するのは兵1に次いで二番目。

兵1がしたやり取り、言ったせりふを兵2もそっくり繰り返してやる、

そういう仕掛けのシーンで、重村は爆発しました。

どんな筋立て、やり取りかはあらかじめ兵1がやってくれているので、

観客は事前に何が行われるかを知ることができました。

その上で兵2に扮した重村は、他の誰にも真似できない行き方を突き進む。

例えば、「キャラメルはありません」という何でもないせりふ。

重村にかかると「ぎゃらべりばせん!」という叫びに変化しました。

重村がひとこと発する度に、狭い研究室に詰め込まれた30人が湧き、

部屋が揺れました。思えば、あの時の演出は唐さんの跡を継いで

大学に来てくださった久保井さん。

・・・あの頃に比べると、重村のせりふはずいぶん分かりやすくなりました。

少し寂しいような気もしますが、あの時は同じやり取りを繰り返す

兵2だからこそ威力を持ったのです。

『透明人間』での素晴らしいせりふ回しに期待しましょう。

4/14(金)滝沢先生の棲家

4/13(木)三浦半島にて

4/12(水)去年と今年の砂

4/11(火)そりゃないぜ、乱歩版『鐡假面』

4/7(金)こんなものまで!〜唐組初期の舞台映像VHS

4/6(木)第一級資料、来たる!

4/5(水)3月末〜4月頭に行ったイベント

4/4(火)チェ・チェ・チェ・オケラとは・・・

3/31(金)年度末だった

3/30(木)あまりに人間的な

3/29(水)期せずして夜桜、そして力道山

3/28(火)誰か教えて!〜ヤングガン公演

3/24(金)駄菓子屋讃歌

3/22(水)『愛の乞食』掲載の歴史

昨日から本読みワークショップが新たな演目に入りました。

『愛の乞食』です。もともと1970年に初演された本作ですが、

いくつもの掲載誌がありますので、内容に入る前に、

今日はざっとそれらを紹介しましょう。

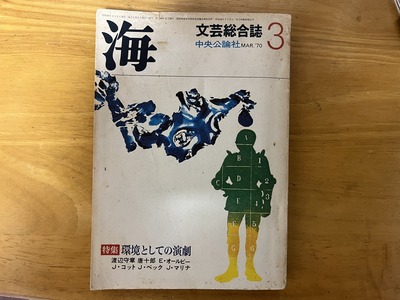

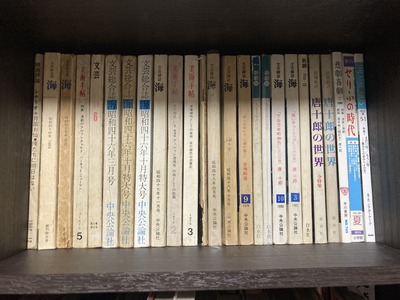

1970年2月 文芸総合誌「海」1970年3月号に掲載

1971年11月 中央公論社より単行本『煉夢術』に掲載

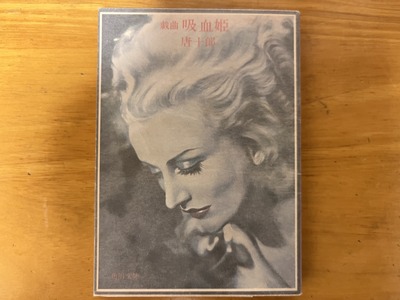

1975年7月 角川文庫より『戯曲 吸血姫』に掲載

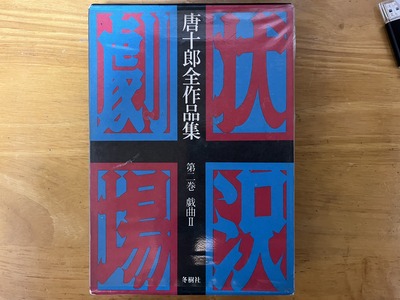

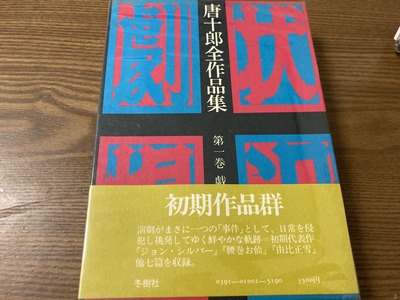

1979年6月 『唐十郎全作品集 第二巻(冬樹社)』に掲載

という具合です。

この台本に関して、私は版の違いによる比較検討はまだしていません。

ワークショップは全作品集版をもとに行なっていきますが、

やはり気になるのは初演より約半年前に掲載された文芸誌「海」版です。

上演を通じた現場の事情により、唐さんが台本を書き換えることは

ままあり、だからこそ着想のままに書いた原典版への興味はつきません。

この中でオススメなのは角川文庫版です。

手に取りやすく、『吸血姫』『愛の乞食』というゴールデンペアが

一冊になっています。安く見かけたら、買い!です。

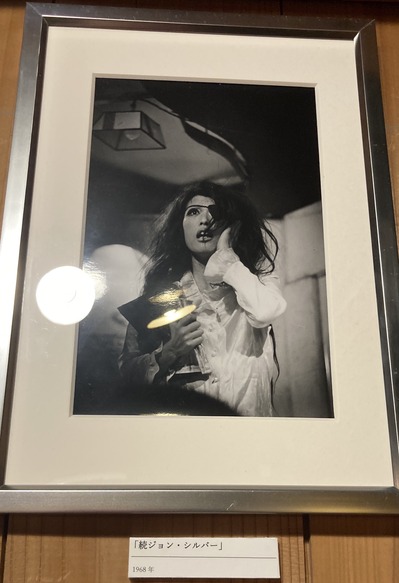

ちなみに、上演記録では、この作品を状況劇場が初演した際

タイトルは『ジョンシルバー 愛の乞食篇』と銘打ってあります。

確かに「ジョン・シルバー」が大きなモチーフになっていますし、

『ジョン・シルバー』『続ジョン・シルバー』と続いてきた流れに

属する作品です。

が、内容的に第三部にあたるかといえばそうでもありません。

『愛の乞食』は独立した意味合いの強い劇ですが

おそらく、唐さんは興行成績を強く意識して公演の際に

そう名付けたものと考えられます。

その辺りは本読みを進めるうちにわかってきます。

内容はまた明日!

3/21(火)水戸に行ってきた② 回天神社その他

3/20(月)水戸に行ってきた① 巨大バッタの実験

3/17(金)冬に覚えた味

3/16(木)小山祥平くんにばったり

3/15(水)深夜の公園めぐり

3/13(月)あっぱれな看板

3/10(金)ここでもおぼっちゃまくん状態

3/9(木)あのロープワークはどうだったのか

3/7(火)岡山市に行ってきた

3/3(金)清水に行く

3/2(木)まるで温泉のような

3/1(水)発見!スカルコッタス!

2/28(火)江戸川乱歩の『鐡假面』

2/24(金)あのオルガン曲を聴けた!

2/23(祝木)綾瀬で旧交を温める

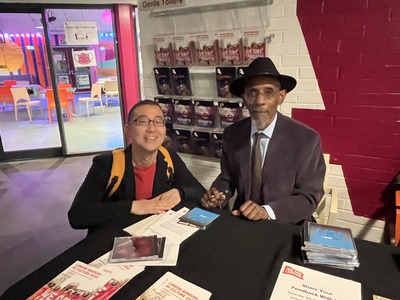

↑真ん中が三上宥起夫さん、向かって右が嶋田勇介さん。

今日は久々に綾瀬市に行ってきました。

綾瀬シニア劇団のメンバーを対象に、とりふね舞踏舎の

三上宥起夫さんがワークショップをしてくださるというので、

久々に現場を覗きに行かせてもらいました。

ロンドンに行く前に会って以来、1年数ヶ月ぶりの再会でしたが、

皆さん、ありがたいことに自分のことを憶えていてくれて、

元気そうな様子を確認できました。

また一緒にワークショップを受けて、特にマッサージのコーナーが

気持ち良すぎて、寝てしまったりして。

今日の会場は公民館だったのですが、

合い間に綾瀬市オーエンス文化会館も訪ねて、

ずっとお世話になってきた副館長さんとも話しました。

地域の人たちにすごく頼られて、

通り過ぎる多くの人たちが次々に挨拶して行く様子も以前と同じ。

何より嬉しく、面白かった再会は、

三上さんのアシスタントとして来ていた嶋田勇介さんに会えたことでした。

嶋田さんは、自分がほんとうに駆け出しの頃、

まだ横浜国立大学で唐十郎ゼミナールの発表公演をやっていた時から、

とりふね舞踏舎の新人ダンサーとしてチラシ折り込みに来てくれたり、

北仲スクール時代にはバンカートのスタッフとしていつも丁寧に

接してくれた人でした。これを期に、

またちょくちょく会う関係になりそうです。

初めてお話しすることのできた三上さんとは、

もと演劇実験室天井桟敷のメンバーでしたから、

1969年に起きた渋谷での状況劇場の乱闘がどんなだったか、

結局は誰が原因をつくったのか、というかなりニッチな話題で

盛り上がりました。

そういうお話ができる相手を得て、久々にボルテージが上がりました。

やっぱり一番のイタズラ者は、愛すべき四谷シモンさんということで、

一致を見ました。

2/20(月)『オオカミだ!』を終えて

2/17(金)『オオカミだ!』初日を終えて!

↑初日開場を前に、創作に関わった7人で記念撮影しました

現在、初日を終えて少し食事し、東横線で横浜に引き上げています。

稽古期間は短かったけれど、ようやく初日に辿り着きました。

パントマイムの公演をつくるのは初めてで、

ケッチさんとSATOCOさんとテツヤさんが

自分を指南しつづけてくれたような公演準備でした。

稽古はじめから3日間が特に混乱の極み。

でも、ケッチさんの創作がテクニックの羅列に終わらず、

リアリズムを基調としていることがわかるにつれ、

自分にもやりようがあることを悟りました。

唐さんの台本だって、

今ここにないものを演者の力で舞台上に現出させることに妙味があります。

ことばと所作の違いはありますが、踏まなければならない手続きに

似たものを感じました。

一方で、揺るがせにしてはならない台本があるのと違い、

現場の判断ですべてを更新していくオリジナル創作は、

リスクと希望が一緒に噴出していて、

自分の責任を痛感しながら日々を過ごしました。

初日の感触を確かめながら、

あそこはカットして、ここには小道具を足して、効果をこう加えて・・・

などと楽屋で相談するのも愉しい。

お互いに、一国一城の主が寄り集まって公演しているので、

公演の全体にそれぞれが思いを馳せ、お客さんのことを慮るチームです。

複眼チェックなので穴も少なく、目一杯サービスします。

これからいろんな場所で公演していくのが希望です。

そのために荷物も人も少数精鋭でつくってあります。

明日も、ところどころ工夫して臨みます。

午前9時集合、11時開演!

2/16(木)ロンドンからの宿題

2/15(水)絵のある生活

2/14(火)厄年が終わった

2/10(金)英国ケータイ問題のその後と『オオカミだ!』チケット完売

2/9(木)ドリプロもやっていた

2/8(水)売り切れてきている

2/7(火)稽古純度の高い1日『オオカミだ!』

2/3(金)下北沢の唐組『赤い靴』より

2/2(木)車の1ヶ月点検に来た

↑ホンダの店舗から見たミツ沢の景色。横浜国大に入ってから20年以上

この場所に親しんできたが、こんな風に眺めるのは初めて!

今朝は劇場の仕事を少しして、それから横浜市民ギャラリーに行きました。

唐ゼミ☆を横浜国大で活動し始めた時からずっと見守ってもらい、

時には川崎市市民ミュージアムでの公演をプロデュースしてもらった

仲野泰生さんが、展覧会に参加しているからです。

仲野さんの作品は、近年に行き来してきたメキシコ文化と

お住まいのある川崎の遺跡、縄文文化が融合していて、

端正なものでした。ちょっと怖いようなリアリズムもあって

まことに二枚目! 一方で、自分は仲野さんが展開してきた

小型のエロ本シリーズが好きなので、あれもまたやってほしいと

伝えました。

それから、劇団員のちろさんに会いました。

ほんとうに久しぶり。彼女にはイギリス留学経験があり、

自分は渡英準備の中でさんざん世話になりました。

だから御礼を伝え、不在の間の出来事や、これからのことを

話し合いました。ロンドンで買ったお土産をやっと渡すことも

できました。

実はまだ、林麻子と米澤と佐々木あかりには会えていません。

彼らにも会って、早くお土産を渡したいと思いつつ、

後手後手で1ヶ月。早く公演場所の算段をつけて、

具体にどうしよう?っている相談をする状況を整えたいと

思います。お土産、ずっと車に乗っています。

それから、車の1ヶ月点検を受けに来ました。

今、その待ち時間にこれを書いています。

横浜国大近くのホンダ三ツ沢店が担当店舗です。

自分が不在の間、椎野は自転車でここまで行き来し、

今乗っている車を用立ててくれました。

大学時代から慣れ親しんだミツ沢上町の交差点ですが、

店舗の中から見るとまた違った風景です。

帰国してからの1ヶ月で、走行距離は3,500kmを超えています。

ハードワークは仕方ないとして、大事に乗っていきたいと思います。

それに車の販売店の、このホスピタリティの良さよ!

今日はこれから車を家に戻し、下北沢に唐組を観に行くつもりです。

重村や山本十三、立派になった美仁音の活躍に期待!

どうだったかは明日に書きます。

2/1(水)ハンディラボに帰ってきた!

1/26(木)秘儀、ブレイク・ソサエティ

1/25(水)横浜中華街に行く

1/23(月)くたびれ果てたので楽しい話題を

↑典型的に愚兄賢弟の三男。なるほどかしこそうです

今日は月曜日です。

いつもならば日曜に行ったワークショップのレポートをする日。

けれど、心折れました。

すべての仕事を終えて帰宅したのが24:15。

そこから食事してレポート執筆にかかりましたが、

ようやくあらかた書いたところでシステムエラーが起こり、

完全に消えてしまいました。

ほとんど、9割がた完成していたというのに・・・

ですから、レポートは明日に回します。

今日は短くて楽しい話題をやりましょう。

井上リエさんからオオカミとこぶたのイラストが届きました。

『オオカミだ!』のパントマイム・ショーの中に出てくる

紙芝居をデザインし、宣伝ビジュアルも作ってくれているリエさんが

新たにイラストをプレゼントしてくれたのです。

チラシに載っているオオカミだけでなく、こぶたもいます。

井上リエさんはオシャレな輸入食品を扱うカルディのビジュアルを

担当されているクリエイターで、あのユーミンのコンサート

ビジュアルも何度も描いてきました。

知れば知るほど良い作家に引き受けてもらったものだと思います。

肝心のケッチさんのショー部分を考える際も、リエさんの絵に

大いに助けてもらっています。

以上、愉しい話題でした。現在26:00を過ぎています。

もう風呂入って、寝る!

↓カルディといえばこの絵でしょう!

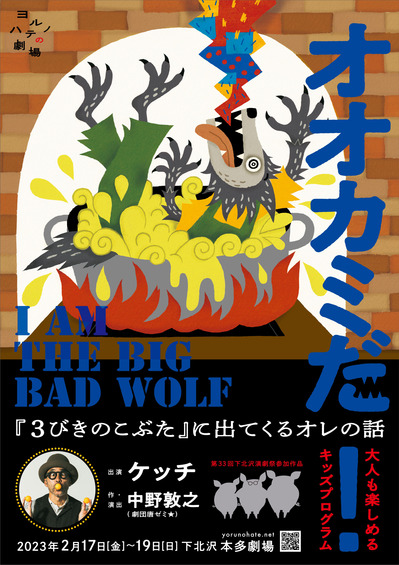

『オオカミだ!』チラシの完成

↑『オオカミだ!』チラシができました。さっそく撒き始めています。

公演日時と場所はこんな感じ!

2/17(金)19:00

2/18(土)11:00

2/19(日)11:00

於:下北沢 本多劇場

今日のお昼に劇場の下見に行きました。

これまで下北沢には何度となく足を運んできましたが、

自分が公演する側になるのはこれが初めてです。

普通だったら必ずや通り過ぎるであろう下北沢ですが、

テント演劇をやっていると空き地を求めて彷徨ってしまう。

だから初体験です。

現在はちょうど修繕中だったのですが、

セットも何も無い舞台を初めて見ました。

唐さんの『秘密の花園』によりこの本多劇場が

スタートしたのだと思うと感慨がありました。

それに、駅前の変化したこと。

渡英していた11ヶ月の間に、駅前から劇場に至る道はかなり

スムーズになり、両側には新たな飲食店が多くオープンして

多くの人たちが気持ちよさそうに昼食をとっていました。

渋谷駅から井の頭線に乗り換えるルートも久々に歩きました。

すでに1月下旬に差し掛かっています。

稽古は2月に入ってからですが、

しなければならない準備は山ほどあります。

帰国以来、日本で再会した仕事や生活を定着させるために

過ごしてきましたが、今日を境に意識の中心を創作に切り替えます。

チラシを渡しながら何にかに訊かれましたが、

大人ひとりでの観劇ももちろん大丈夫です!

1/19(木)床屋の値付けにビックリ

1/18(水)井上リエさんのアトリエに行く

1/17(火)桃山邑さんの納骨式

1/13(金)ロンドン生活の名残り

1/12(木)結局どんな職業なのか?

1/11(水)身内にも分からないほどの顔面の変形

1/6(金)栄養状態の改善

↑おお!なんと美しい塩ジャケの切り身よ

馴染みの魚屋で、こんなものとも感動の再会を果たしている

帰国して以来、明らかに体の調子が良くなってきています。

時差ボケこそあるものの、お正月休みによる睡眠時間の増加。

温暖で快晴の気候、など理由はいくつかありますが、

なんといっても食生活の改善が大きく影響しています。

ロンドンでの食事は貧しくならざるをえませんでした。

イギリスの食事が必ずしも不味いわけではないですが、

とにかく値段が高かった。パンを一個買おうと思うと、

例えばクロワッサンが450円します。

だから、悩んで、悩んで、

これでお腹が膨れるだろうか、とか

そもそもオレはほんとうに空腹なのだろうか、とか

散々に考えてから、よくやくオーダーの列に並びました。

食事の一回一回が真剣勝負で、

意を決して予算投下して食べたものがハズレだった時には

かなり落ち込みました。

日本に帰ってから、馴染みの肉屋に行ったり、

野菜たっぷりの鍋をつくって食べることで、

身体の痛みがみるみるとれてきています。

イギリスでは視力を落とさないようにするためのブルーベリーと

手に取りやすいオレンジジュースだけがフルーツとの接触でしたが、

日本ではイチゴやパイナップルを安価に食べることもできる。

昨日は約1年ぶりに日本そばを食べました。

あと一週間もすれば慣れてしまいそうですが、感動が続いています。

物価の安さについて、

日本が国際間の経済競争に遅れをとっている危機を感じながらも、

スーパーで見かける値段にどうしてもホッとしてしまう。

現在のように万全であの英国生活が送れたらさらに

ステキだったろうとも思いますが、アウェーなので仕方ありません。

もうすぐクロネコヤマト・ロンドンに託した段ボール二箱も届きます。

不調ながら方々に出かけ、手に入れた公演資料を本棚に並べるのを

たのしみにしています。

1/5(木)メンテナンスという贅沢

↑靴と靴墨

仕事が始まったとはいえ、いまだペースはゆっくり。

まだ休みを続けている人もいるし、本格始動は来週からという

雰囲気なので、幸い、自分ごとに時間が使えます。

朝はゆっくりで良かったので、ネットで取り寄せた靴墨を使って

革靴をキレイにしました。この革靴はイギリスに持って行ったもの。

普段はスニーカーで動きましたが、少しフォーマルな場所に出向く時

これを履いて出かけました。

グラインドボーン音楽、ジェントルマンズクラブ、

クリスマスにテンプルホールというサロンで行われた

サラ・コノリーのコンサートにもこれを履いて行きました。

ダイアンの誕生日に出かけた時も、洗練された彼女に合わせて

身綺麗にした方が良いと思い、これを履きました。

が、合計10回ちょっと利用したにも関わらず、

一度もメンテナンスをしませんでした。

泥がついたのを拭き取るくらいのことはしましたが、

こうして汚れをとり、靴墨を塗って色を濃くし、光沢を出す作業は

できなかった。向こうでは、道具の調達が面倒すれば無駄が出るし、

高価でもありました。

こうして日本に帰ってきて、一緒に歩いた土地を思い出しながら

靴を磨くのは愉しい。この靴墨は簡単に塗れて値段も安く、

かなりキレイになります。なかなか贅沢な気分に浸らせてくれます。

新しいものを買うよりもさらに贅沢な感じです。

オレも大人になった。そういう満足があります。

そういえば、初めて畳の張り替えをやった時、

あれもかなり爽快で、やはり贅沢な感じがしました。

同じくメンテナンスの贅沢です。

今の家のもかなり陽に焼けてきたし、あれをまたやりたい。

が、下の子がもう少し落ち着いてからの方が良い気もする。

唐ゼミ☆としても畳屋さんにはずっと助けられてきました。

テント演劇をやる際、よく要らないゴザをもらってきたのです。

さらに、今年に上演すると決めた『鐵假面』の主人公は「タタミ屋」

という設定で、キャラクター名もズバリ「タタミ屋」。

ならば、やっぱり春になったらやろうと思います。

主人公の職業について身近に観察する機会になるはずです。

1/4(水)日本での仕事を再開

1/3(火)時は動きだす

12/31(土)今から飛行機に乗ります

12/30(金)イギリスの習慣ともお別れ

12/29(木)行き残した場所 フェルパム

12/28(水)重量オーバー決定!

渡英した時、トランク一個。リュック一個。書類かばん一個で出発した。

書類かばんはわざわざ買った。なぜかというと、ロンドンではリュックを

してはいけないと聞いたから。治安の悪いロンドンでは、

背負ったリュックですら気付かぬうちに背後からの盗みに遭う。

そういう触れ込みだった。書類かばんは肩からかけると体の前にくる。

が、ここで暮らすうちに、リュックは大丈夫だとわかってきた。

都心ではいつも足早に歩いているか、催し物会場の中にいる。

あまりカフェにもパブにも行かない。それが良かったのだろう。

幸い、泥棒には遭わなかった。書類かばんを持って、

荷物が常に自分の前にくるようにしていたのは

ほんの半月ほどの間だけだった。

ともかくも、行きの時にはトランクの重さを量りさえしなかった。

春夏用の服は後で送って貰えばいいやと高を括り、

当座の衣類しか持って来なかったことも荷物を軽くした。

この計画は、渡英後に起こった戦争により挫かれることになった。

だから服を買った。それからCDを買い、少し本を買い、

何より書類が増えた。300以上観た公演に関する全ての付属資料、

当日パンフレットとかチラシとか、それらをいちいち保存してきたから、

とてつもなく重くなってしまった。

で、現在である。

先週、ダンボール二個を日本に送り出した。

24kgの荷物が二つ。制限25kgだからパンパンに詰め込んだ。

それから昨日はトランクを二つ作った。

23kg制限で二つ。

こちらでできた友だちに体重計を借りて、いちいち掴んで乗り、

自分の体重を引きながら量る。結果、一つは22.5kgで収まったが、

残る一つは8割入れたところで30kgに達した。

完璧な超過である。仕方ない。料金を払って凌ぐしかない。

それにしても、お金で全てが解決できるわけではなく、

オーバーも9kgまでが限界だそうだ。最後まで闘いは続く。

しかし、20kgくらいの荷物でやってきて、

帰りは100kgに到達してしまっているということだ。

生活は恐ろしい。帰国したのち、これらがどこに収納させるのかという

問題もある。闘いは続く。

12/27(火)最後の食事

12/23(金)二つの卒業

12/22(木)会心のフィナーレ

12/21(水)Meet Me のクリスマス・パーティー

↑小さな劇場、小さなカフェだけれど、いつも人の気が充満している

昨日はその最高潮だった

昨日は3月から参加してきたシニア向け企画

"Meet Me"のクリスマス・パーティーだった。

当初は近所のパブJOB CENTERで開催する予定だったが、

1週間前に店側からキャンセルの通達があり、

プロデューサーのソフィーはげんなりしていた。

そう。英国では店側から一旦受けた予約をキャンセルされることが

ままあるのだ。日本では考えられん。

気を取り直して、

結局はいつもの稽古場で手作り開催することにした。

Albanyにはカフェがある。

そこに調理場もあるので、カフェのスタッフたちが

ヨークシャー・プティングだとかチキンのソテー、

ベジタリアンには焼きナス、人参のグラッセ、

ブロッコリーなどの和え物、じゃがいもを焼いてくれた。

昨日の出席率は極めて高く、日ごろ休みがちなシニアも沢山来ていた。

初めは、カフェスペースで合唱する。いつもアート製作に

取り組んでいるシニアたちがメインの聴衆。

そこに、カフェを利用するお客さん、クリスマス用のキッズプログラムに

訪れていた家族連れのお客さんたちも聴く側として自然に加わる。

いくつものクリスマスソングを歌ううち、

劇場事務所からもスタッフがみんな顔を出し、合唱を応援し始めた。

要するに、劇場建物に居合わせた人たちみんなが集まり、

振り付け付きで大合唱する格好になった。

唐さんの出身である長屋の家族的雰囲気が溢れ、かなり感動的な

光景だった。

それからいつものリハーサルルームに移り、みんなで食事。

みんな帽子をかぶって、クラッカーを鳴らして、

職員もボランティアスタッフもみんなで食べた。

それから、クリスマス恒例のくじ引きがあった。

続いてシニア側の幹事からボランティアスタッフたちへの

表彰があり、その中には自分も対象として入っていた。

エンテレキーアーツのスタッフで、これから産休に入るジャスミン、

それから自分は特に手厚くしてもらった自分が、順番にスピーチした。

ジャズミンは短めだったけれど、

自分にとってこれが本当に最終最後の機会だから、

日本語で挨拶する時のように時間をとって喋らせてもらった。

これまでのことを思い起こしながら込み上げてくるものが多すぎて、

御礼を伝えるのに必死で時間が経つのを忘れた。

英語についてずっと自信無く過ごしてきて、

今も大して上達しなかったという感慨の方が強い。

けれど、10分くらい、自分が英語で喋っていることを忘れて

話せるようにはなった。

そのあとはお開きとなり、一人一人と別れを惜しみつつ、

人生の先輩たちに「アツシはワイフとチルドレンを大事にしろ」と

繰り返し繰り返し言われながら彼らを見送った。

自分が一番の基礎としてきた企画が完全に終わった。

あとは明日、CEOのギャビンと総括的な話をして研修は終わる。

その後に御礼のメッセージを方々に書いて仕込んだら、Albanyはおしまい。

やること多し。もうひと越えだ。

プロデューサーのソフィーと。見た目通り終始優しかった。↓

私の八甲田山

↑雪のために道をはみ出して歩くことが難しいのに・・・

最近、なぜか映画『八甲田山』が観たくて仕方ない。

YouTubeで細切れの映像を観るのだが、やはり全体が観たい。

別にロンドンに雪が降ったからではない。

ロンドンに雪が降ったのは1週間前だが、それより遥か前、

1ヶ月半くらい前からなぜか『八甲田山』が観たいのだ。

考えてみれば、これは、すぐ隣にある危機への

シンパシーではないかと思う。英国では、通い慣れたはずの

道ですらすぐに危機が訪れる。

ストライキは起こり、予告もなしに駅は閉鎖される。

先日など、都心めがけてバスに乗ったところ、

道が混みすぎているからと運転手は一言だけ放送を入れ、

途中で勝手に進路を変えた。そして、最寄りの降ろしやすい

バス停で全員を降ろしてしまった。

看板に偽りありにも程がある。

しかし、不思議だが誰も文句を言わない。

渋滞によりバスの到着が遅れて遅刻した経験はあるけれど、

バスが引き続きの運行を放棄しての遅刻とは。

果たしてこれはよくあることなのか。さっぱりわからない。

ところで、先日はまたしても郊外に出かけた。

例によってコンサートを聴くためなのだが、

途中の道にはかなり往生させられた。

こちらはナビが2時間半での到着を予想していたところを

ビビって4時間半前に家を出た。だから最寄り駅に着くのも早すぎて、

シャトルバスが迎えに来るまでに1時間半もある。

ナビを見れば30分ちょっと歩けば良いと出ていたものだから

勇んで歩き始めた。が、あっという間に民家はなくなり、

原野みたいな光景。本当にこんなところに劇場があるのかと

思いながらも、Googleナビに従って歩道のない道を前進した。

が、道半ばでNo footwayの表示。

そんなの今さら言われても困るから、ドキドキしながら小走りに前進し、

途中ビュンビュン走る車に邪険にされながらも何とか目的地に着いた。

電灯の無い道だった。

日没したあとだったら、車は私がいると気付かずに飛ばしただろう。

陽が残っていて良かった。

あと2週間で帰国したら、何か食べながら『八甲田山』を観たい。

12/16(金)サラ・コノリーにもお別れ

12/15(木)Albanyのカフェで

12/14(水)最後の練習

12/13(火)後半の山場

12/9(金)マチルダとアンクル・ジョージ

いつ日本に帰るのか?

そう訊かれることが増えてきたので、12月31日と答えている。

すると一様に、それじゃどこでハッピー・ニューイヤーか

分からないね、と言って笑う。

12月20日(火)と21日(水)に大きなパーティーがあるから、

大半の人たちとはそこでお別れになる。

と、思っていたら、一昨日は先制パンチを喰らった。

ずっとAlbanyのチケット売り場や入場管理係として

お世話になってきたマチルダが、任期満了で退職することになった。

たった11ヶ月の滞在でさえ、これまでに何人も同じような人たちを

送り出してきた。これがイギリス流の働き方で、だいたいが一年契約。

契約者と息が合えばそれを更新するし、他に行ってもみければ

新たにチャレンジする。そうやって次々と職場を移っていくのだ。

だからこそ、今接している人たちへの敬意と

何もかも自分の腕次第という緊張感を持って働いている

感じがする。一方で、体を壊したらどうするんだろう?とか。

産休とか育休は?とか。なかなか厳しい社会でもある。

終身雇用の方が安心して安定した力を発揮できる。

人間にはそういう側面もあると思う。

イギリスで住んでいるダイアンの家にはプリンターが無いから、

自分はいつもマチルダに添付ファイルを送って印刷してもらった。

明らかに仕事に関係ない、旅行の予約や公演チケットなどを

オーダーすると、かえって丁寧に封筒に包んでプレゼントしてくれた。

イギリス人としては異例に細やかなマチルダ。

またしても突然に切り出されて面食らったメレど、

何度も御礼を言ってマチルダとお別れすることができた。

それから、夜は都心でのコンサートを聴いた後、

強行軍でAlbany近くのライブハウスにも行った。

渡英直後、衝撃を受けた音楽表現の一つが、

このMatchStick PieHouseで聴いたSteamdownというバンドだった。

ジャンルはFolkとJazzのフュージョン。

当時は特に日本でのコロナ対策感覚が残っていたから特にたまげた。

超過密なスタンディングで皆が上着を脱ぎ捨て、

熱気でサウナ状態になりながら、毎週水曜日の定例ライブで

深夜まで盛り上がってきたのだが、いきなり年内最後だと

言われたので、行かないわけにいかなかった。

24時近くになってやっとライブが終わると、

一気に解放された出入り口から強烈な冷気が入り込んで

気持ち良かったが、片付けをしているジョージに話しかけた。

みんな、アンクル・ジョージと呼んで慕っている彼は、

ライブハウスでのギグを斡旋するプロデューサーだ。

明らかにあまり儲かりそうにない業態なのだが、

それだけにいつもミュージシャンとへの愛情と熱意に溢れていて、

ある時などは、二つの会場で別々のライブを同時進行させて

本人は自転車で30分ほどの距離を行き来していた。

Folkに関心があると伝えると、いま期待できるのは彼ら!

とすぐにオススメを教えてくれて、見知らぬ土地にある会場で

ジョージと待ち合わせたのも面白かった。

別日にこのライブハウスで行われているFolk Sessionにも彼は参加し、

自らギターを片手に即興で風刺的な歌を歌って全員を爆笑させる。

この会はアマチュアの会だから、中にはそれほど上手くない人もいる。

そういう時にみんなの私語がいきすぎると、

「音楽家と歌にリスペクトを持とう」と言ってみんなを嗜め、

歌い手を励ますのも彼だった。

「アツシはファミリーはいるか?」と訊かれて家族構成を伝えると、

「オレは奥さんに離婚されちゃったよ」と言っていた。

イギリスで出会ってきた中で、最も温かみを感じる人の一人。

忘れえぬ人だ。

12/8(木)お別れの始まり

12/7(水)それなりの禁断症状

12/6(火)ウェールズへの旅

12/2(金)9つ持っている

12/1(木)私にとってサドラーズ・ウェルズは・・・

テムズ川の北は観光客用の繁華街や高級住宅地が多い。

Aegel駅の周辺もその一つだ。

お洒落な服屋やカバン屋、カフェが並び、

行くたびに青山・表参道を思い出す。

246のような大通りこそないけれど、

Aegel駅の周囲にあるお店の雰囲気はまさしくそんな感じだ。

文化的にも、

ここにはアルメイダという有名な中規模の劇場と

人形劇専門の小屋がある。そしてなんと言っても、

サドラーズ・ウェルズ劇場。

ダンスで有名な劇場だ。

クラシックからコンテンポラリーまで、

様々なダンスカンパニーがここにやってきて公演する。

日本で一緒に仕事をしてきた安藤洋子さんも、

フランクフルトバレエやザ・フォーサイス・カンパニーで

よくここに立ったらしい。

実際に私もここでフォーサイスやピナ・バウシェ作品を観た。

そしてまた、野田さんの『Q』英国公演もここで観た。

昨日はマシュー・ボーンの『Sleeping Beuty』を観た。

初日ということもあり、集まっているお客さんたちも

洗練されたファッションの人たちが多くて、

とりわけ華やかな感じがした。

この劇場は、今回の研修の候補地の一つだった。

2017年にさいたまゴールド祭で紹介された劇場が

自分の研修先選びに大きく影響している。

サドラーズ・ウェルズ劇場はシニアたちのダンス表現にも

熱心に取り組んでいるから、候補の一つにあがったのだ。

が、なんだか自分には不釣り合いな気がした。

青山・表参道的な洗練、

コンテンポラリーにアーティスティックな様子が柄じゃないように思い、

今のAlbanyにたどり着いた。ワイルドなDeptfordは上野・浅草的で

妙に馴染む。自分は唐十郎門下なのだ。

一方、この劇場には特別な思い入れがある。

サドラーズ・ウェルズは今でこそダンスの劇場だけれど、

300年以上の歴史を持ち、ダンスに特化し始めたのは20世紀に

入ってからのこと。

かつては演劇やオペラも盛んだったこの劇場で

1945年にはブリテン『ピーター・グライムズ』初演と

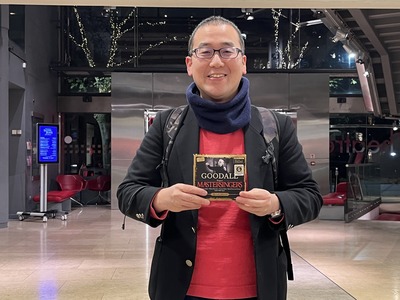

1968年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』公演が行われた。

指揮は敬愛するレジネルド・グッドオール。

彼にとってそれらは、キャリアを決定づけるエポックな公演だった。

晩年を除いていつも不遇が付きまとったグッドオールにとって

1945年は初めて脚光を浴びた公演。

それから数年で長い低迷に入った彼が復活したのが1968年の公演だった。

特に後者はライブの様子がCDになっている。

最初こそおぼつかないものの、幕が進むごとに威力を増して、

最後は宇宙的に異様な盛り上がりを見せる。

実にグッドオールらしい演奏。

大手書店フォイルズでディスクを買うことができたので、

会場前の早めの時間に行って、受付の人に写真を撮ってもらった。

この音楽は確かに、54年前にここで演奏されたのだ。

11/30(水)肩慣らしは南アフリカ国歌

毎週火曜日は恒例WSの日と決まっている。

午後から合唱の練習があった。

もうすぐクリスマス、だから12/8(木)には

都心のオールド・ヴィック座で行われるイベントに参加する。

そこで歌うために、特別に近所の小学生たちと練習。

AlbanyのあるDeptfordは移民の街だ。

アフリカ、中東、アジア・・・、まんべんなくいる。

小学生たちは95%が黒人。これが可愛い。

そして、彼らのウォーミングアップが面白かった。

国歌を歌おうという合唱指導の先生の合図で、

彼らはイギリスでなく、南アフリカ共和国の国歌を歌った。

アフリカ系でない子もいるだろうけれども、今日は南アフリカ、

そういう感じだった。

こちらのシニアメンバーの中にはアフリカ系の人もいるから、

彼らも自然に歌い始めた。それでアフリカ出身なんだと自分が

理解できた人もいた。カリブ出身も多いから、肌の色だけでは

自分には判断がつかない。

こんな風に、いくつもの出身国が当たり前に入り乱れているのが面白い。

日本にも在日の人がいて、沖縄や北海道が独自の出身地であると

誇りにしている人もいると思うが、私は日本人という人との

数の多寡がはっきりしているために、だいぶ違う。

一方で、人間みな同じだなと思うのは、先生に対する反応だった。

昨日、いつも指導に当たっているレイチェルさんがお休みだった。

一昨日の晩、彼女は自分のバンドと一緒にライブがあったのだ。

半年以上お世話になってきたレイチェル先生だし、

どんなライブハウスでどんな風に歌うか興味があって駆けつけた。

ぜんぜん別人のレイチェル。

という風に完全燃焼した翌日だからレイチェルは休んだわけだが、

代わりを務める若手の先生も大したものだった、

が、シニアメンバーの何人かは納得しないのである。

レイチェルじゃないとダメ・・・という雰囲気を漂わせて身が入らない。

こういうところは人類普遍だと思って可笑しかった。

レイチェル先生だって曖昧な指示を出したり間違えたりするが、

皆は不満に思いもしない、が、若手がやると文句が出るのだ。

・・・という具合に来週に向けて準備をしている。

オールド・ヴィック座のステージ裏に入れるのは愉しみだ。

劇を観にいったことはあるけど、裏に入るのは初めて。

高校時代、初めて手に取ったシェイクスピアの文庫本は、

新潮から出ている福田恒存訳『リチャード三世』だった。

表紙を開くと、そこには本場イギリスのロバート・ヘルプマンが

主人公を演じている写真があって、さらに「オールド・ヴィック座」

と書かれていた。今はあまりシェイクスピアなどやっていなさそうだし、

改修もされているだろうが、それでも同じ建物だ。

何か雰囲気を探ることは出来るだろう。

地震のない国の良さがここにある。

11/29(火)麺のトラウマ

↑日本ではしない替え玉。これで340円くらい

ロンドンでは、クロワッサンが一個400円する。

サンドイッチ一個とミネラルウォーターで1,000円。

だから毎日が真剣だ。

が、物価の高いロンドンにあっていくつか安いと思うものがある。

ハム、チーズ、アイスクリーム、ショーのチケット。

最後のは特に助かっている。今回の滞在はこれが目的なので。

昨日、さらに安いものを発見した。花だ。

今まで数度買い。昨日もスーパーで買って確信した。

ちょっとしたスーパーにけっこう豪華な花束がいつも置いてあって、

それらがさほど高くない。こちらの人にとって身近だからか。

そもそも花束にするような花はいずれも西欧からやってきたのが

理由か。日本で3,000円くらいしそうな薔薇の花束が、

こちらで2,500円くらい。物価の差を加味すれば半分くらいの値段。

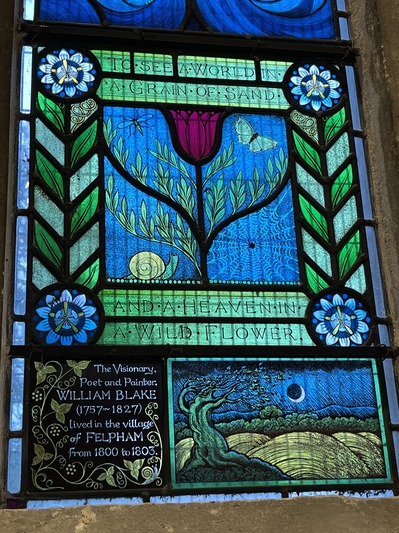

それを持って、昨日はウィリアム・ブレイクの墓に誕生祝いに行き、

Albanyでお世話になってきた合唱のレイチェル先生のライブに行った。

こういう時、パッと花をプレゼントすることも、

自分は唐さんから教わった。人の芝居を観に行くときに、

物語に関係がある花を考えて、唐さんはよく買っていた。

が、ハム、チーズ、アイスクリーム、チケット、花、

これらは例外である。他のものは押し並べて高い。

特に高いと感じるのが日本食だ。

よく「日本食を食べたくなるでしょう?」と訊かれるが

値段を見れば到底納得できないから「いいえ」と答える。

それに、何度か経験して失敗の連続でここまで来たのだ。

親子丼、カツ丼、すし、うどん、

どれもチャレンジして強烈な違和感だけが後味として残った。

そこに、先日は一昨日は味噌ラーメンが加わった。

コンサートを聴いた帰り、いつもの通りを一本入ったところに

日本食の店を発見し、驚いた。こんな身近なところに、

しかも、閉店時間の早いロンドンなのに22:30まで営業。

それで、なんだか日本を思い出した。

何かを観て、少し食べて帰る。あれがやってみたくなった。

それで、一杯2,000円する一番安い味噌ラーメンを頼んだのである。

酷かった。ただひたすら酷かった。

スープもひどいが麺がさらにひどい。明らかに小分けにする用の

ザルでしかも茹ですぎているために(英国人はアルデンテを理解しない)、

ニチャニチャと固まった半分ダンゴのような麺が沈んでいた。

歯触りが悪すぎる。向こうから吸い付き、こちらが絡め取られる

ような食感だった。

一晩経ってもあまりにあの口の中のニチャニチャとした感覚、

おの記憶がひどいので今日は一風堂に立ち寄った。

ここは値段を除けば日本とそう変わらない。

多くの人はスープが薄いとかいうけれど自分はそう感じない。

むしろ、温度がぬるいことの方が気になる。雑なのである。

・・・という具合にトラウマを更新しないではいられなかった。

あんなに好きだった麺類そのものを嫌いさせるほどの迫力だったが、

克服して現在に至る。おかげで出費は倍。

11/25(金)ウェールズへの扉

11/24(木)働きすぎなイギリス人たち

11/23(水)キノコ・オン・キノコ

11/22(火)なぜか巨大ドッグフード

11/18(金)大里先生の命日

11/17(木)Tea Danceがあった

11/16(水)まるで横浜国大

↑スターリング大学内。劇場や図書館を含むセンター周辺の明かりを

見つけてホッとした。郊外なので、寮に住んでいる学生か劇場への観客

の他、人気はあまりない。

先週末はグラスゴーに行ってきた。

幸い天気がよく、北方にも関わらず気温もロンドンと変わらなかった。

スコットランド国立劇場の公演を観て事務局を訪ねるための

短い旅行だったけれど、この地域が持つ質実剛健さに

触れることができた。

特に初日の土曜は面白く、

グラスゴー中央駅で降りてホテルにチェックインしたらすぐに駅に戻り、

さらに北に30分強行ったところにあるStirlingまで行った。

バスも使えたけれど、初めて訪れる場所は地形もチェックしたい。

そこから小一時間歩いて目当ての公演会場を目指した。

劇場は山の上の大学の中にあった。

劇場を含むアートセンターが堂々とスターリング大学の中にあって、

一般のお客さんも自分の街の文化施設として気兼ねなく利用していた。

公演は、まるで大河ドラマだった。

シェイクスピアの歴史劇にも似て、スコットランド史に輝く英雄に

想を得ながら、現代人のセンスと美学で描いていた。

啓蒙とエンターテイメントが上手く融合した舞台で、

この地方の気質も反映してか、言葉がシンプルに書かれていたので、

自分にもよく理解できた。

現代の服装で現れた役者たちが衣裳を着て時代劇を演じ始める構造を

わざと見せるところなど、山﨑正和さんの『実朝出帆』をやった時の

ことを思い出した。

終演は22時過ぎで、向こう1時間来ないバスを待つのもかったるくなり、

結局、往復ともに駅まで歩いた。道はさらに暗く、歩道の無い箇所も

あったけれど轢かれないよう気をつけながら歩いて、

スムーズに辿り着くことができた。

日付が変わる頃にはグラスゴーのホテルに辿り着いた。

それにしても、あの坂を登る感じ。

敷地の境界が曖昧でどこからでも入れそうなセキュリティのユルさ。

電灯の少なさからくる夜の暗さ。どこもかしこも横浜国大みたいだった。

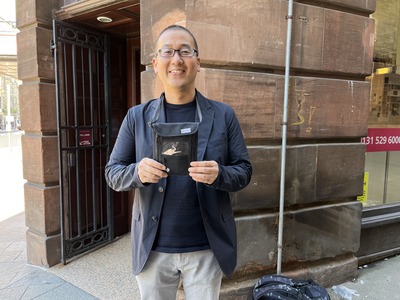

↓劇場ロビーのポスターの前で

その後にグラスゴーをウロウロして分かったが、この地域は実によく

街の景観に大学が溶け込んでいる。グラスゴー大学、市立大学、

そういったものを見かけだが、それぞれに美術館やコンサートホール、

カフェ、庭を持っており、これが周辺住民や観光客にも開かれていた。

学校が賑わっていて、留学生も多かった。日本人は見かけなかったけれど、

中国や韓国から来ている人が多くて、彼らのニーズに応える料理屋が

充実していた。久々にキムチチゲを、しかも安く食べることができた。

↓グラスゴー大学内の美術館

11/15(火)唐さんの勝ち

11/11(金)移民と闘争のルイシャム

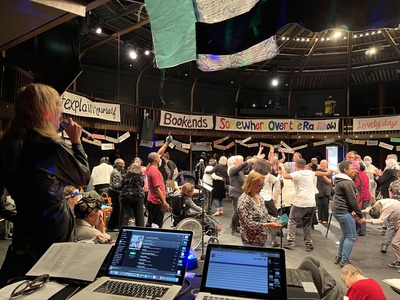

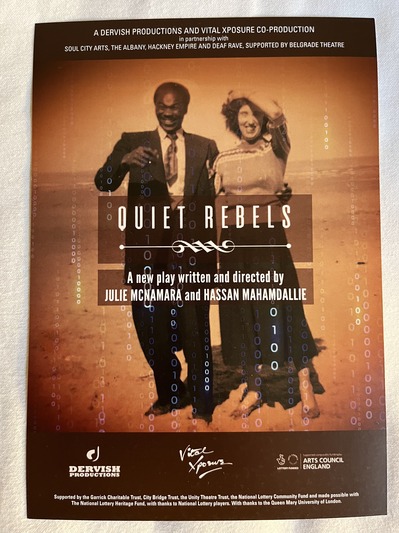

水曜日にAlbanyで公演を観た。"QUIET REBELS"というタイトル。

映像とシンプルなステージング、4人だけの出演者による舞台だったが、

若い人たちの熱気と関心が場内に溢れ、満員だった。

これは、実話に基づいた物語だ。

労働者階級に生まれた白人女性が、移民としてカリブからやってきた

黒人男性と恋愛し、結婚をした。結果的に彼女に対し、

白人社会からのものすごい圧力や嫌がらせが寄せられることになる。

それらを、実際の当事者たちのインタビューと、俳優による演技と

虚実の両方から進行させてゆくステージだった。

今年、このような闘争を描いた様々なイベントに参加してきた。

NEW CROSS FIREについて Linton Kwasi Johnsonが語るレクチャー。

カリブからの移民第一世代が往時を回顧するWINDRUSH PEONEERS。

ルイシャム・ショッピングセンター周辺で繰り広げられた

人種差別闘争の様子を収めたドキュメンタリー映画上映会。

シニア企画に参加するアフリカやカリブから渡ってきた人たち。

ここ半年を総動員して、目の前の劇を観た。

初見では捉えきれなかった言葉のやり取りについて行きたくて

今日は二度目をこれから観る。

現在、目の前でやり取りされている平穏な日常が、

どれだけの闘争の果てに成し遂げられたものか実感できる。

ダイバーシティとか多様性とかいうけれど、日本とは土台の

複雑さが違う。平和そうに見える周辺地域に底流するものを

またひとつ感じることができた。。

日本では、カプカプひかりヶ丘×新井英夫WSが

ズーラシアの近所にある実際のカプカプで本格的にスタートした。

ロンドン時間のAM1:00〜AM9:00の長尺だが、

皆さん次から次へと押し寄せる予定に、

慌ただしく活動していると聞いた。

新井さんのコンディションがちょっと心配されたが、

ふたを開けてみれば、休憩時間も惜しんで受講の皆さんに

話し続けていたらしい。新井さんによる魂の講座だし、

カプカプの利用者さんたちが全員で講師をしていることも

今回のウリだ。引き続き正対、ストレートな運営をしていこう。

次回のB日程初回は12/23。

11/10(木)川口くんとクレメンティ・ハウスへ

11/9(水)キットカット食べすぎた

11/8(火)ペンザンスでの昼寝

11/4(金)このホスピタリティの無さよ

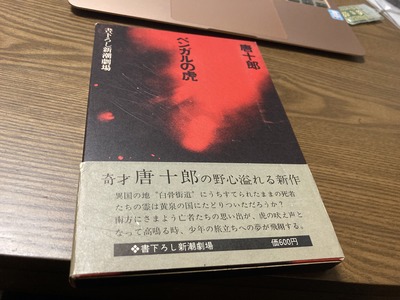

11/3(木)台本、教会、旅の支度

↑The London Oratory

昨日はいつもと曜日をずらして劇団や座友メンバーとの

『ベンガルの虎』本読みをやった。2幕の終わり。

いつもながら唐さんが書く3幕ものの2幕終盤は素晴らしい。

こちらがいちいち考え、理解するのを寄せ付けない勢いに満ちていた。

気持ちよく、せりふのやり取りや物語の進行に振り切られた感じだ。

直に体がうずく。

ブルース・リーの名ぜりふに"Don't think, feel."というのがある。

"考えるな、感じろ"。昔からの唐さんやアングラ・ファンの中には

こういう味わい方をしている人がたくさんいる。

けれども、遅れてきた世代である私にとって、

唐さんの作品はやっぱり考えながら読むものだと思う。

荒唐無稽に見える設定やせりふの中に唐さん流のリアリズムがある。

そうでなくては、どうやってせりふを言い、セットをつくり、

物語をつむぐのか。やる側はThinkせよ、と思ってやっている。

けれども、やっぱり唐さんの魅力の究極は、

理性ではなくて、感覚による納得でねじ伏せていく

いわく言い難い、けれども誰もが体感的に納得してしまう

吸引力や腕力だと思う。

それを存分に味わうために、私たちは分かるところは分かっておこう。

そういう考えでやっている。

そういえば、前に『トリック』という大ヒットドラマがあって、

あれも似た話だった。主人公はマジシャン、

次々と登場する霊能力者のトリックを暴きながら物語は進行する。

けれど、それは霊能力者がニセモノと言いたいために

やっているわけではない。むしろ逆。

本物の霊能力者に出会うためにこそ、

トリックを見破ること=理屈でニセモノを選り分けているのだ。

すべては、ホンモノの不思議に出会うために。

真の摩訶不思議に圧倒され、打ちのめされたい。

そういう思いで台本を読んでいる。

私たち作り手にはお客さんという存在がいるが、

まず自分たちが圧倒されて、今度はそれをお客さんにおすそ分けする。

そういう相手であると思っている。

昨日、『ベンガルの虎』二幕には気持ち良くやられた!清々しい。

イギリスでは、ここ数日は教会の催しばかりに行っている。

土曜日はオックスフォードにある大学の中のチャペルと

福音史家ヨハネ教会。

月曜にはロチェスターの大聖堂。

火曜には都心のテンプル教会。

昨日はサウスケンジントンにあるロンドン・オラトリーという

カトリックの教会、という具合。

どこも特別な内装と音響だったが、

とりわけロチェスターとオラトリーは素晴らしかった。

今日、木曜の深夜から旅に出る。

風光明媚だけれど交通の便はすこぶる悪いコーンウォールを攻める。

伝説ではアーサー王が住み、

トリスタントイゾルデの舞台ともなったティンタジェル城、

岬の野外劇場ミナックシアター。そしてプリマスの教会にも行く。

この教会ではピーターのアンサンブルによる演奏会が行われるのだ。

合い間に『下町ホフマン』研究と来年度公演の企画書づくり、

『オオカミだ!』とカプカプ×新井一座WSの準備もする。

体はイギリスの僻地、頭は日本のことを考えて過ごす週末になる。

11/2(水)明らかに助平な男たち

↑終演後のクリスティは喜色満面。足元に覗くソックスの赤が眩しい

唐組が終わった後も唐さん関連の公演が続く。

流山児事務所が『ベンガルの虎』の稽古に入っているとのこと。

自分が観られないのは無念だが、コロナに捕まることなく

最後まで駆け抜けて欲しい。

それから、状況劇場の終わりから唐組初期の唐さんを支えた

俳優・菅田俊さんが率いる東京倶楽部の『ジャガーの眼』公演もある。

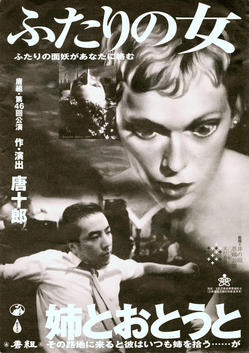

菅田さんはずいぶん以前に『ふたりの女』も手掛けられていた。

今回は、宣伝のためかYouTubeで1980年代半ばの唐さんについて

菅田さんがエピソードを披露されている。これが面白い!

https://www.youtube.com/watch?v=QF9aL3X3GxM

この時代は唐さんにとって困難な時期であり、

表に出てくる情報は少なかった。だから菅田さんのお話は貴重だ。

皆さんもぜひ観てください。これまで知られていなかった当時の

様子だけでなく、強面に見える菅田さんの純真さにも打たれる。

こちらも観にいけないのが悔しい!

誰か観に行って、どんな風だったかを教えてください!

ところで、今日のゼミログのタイトルは、

別に流山児さんや菅田さんが助平だというのではない。

(二人とも色っぽいが)

目下、研究中の『下町ホフマン』に"平手"というキャラクターが

出てくる。三度笠をかぶり、侠客めいた格好だから、

おそらく講談の『天保水滸伝』に出てくる強者、

平手造酒(ひらて みき)からとられた名前だと思うが、

この男が自分は助平だと連呼するのだ。

強いと言われれば弱く、弱いと言われればあべこべに異常な強さを

発揮するところが面白い。そして、オレは助平だと訴える。

ああ、これは大久保さんに宛てて書かれたのだなと

当時の配役表を見なくてもすぐにわかる。

鷹さんも色っぽい人だが、あの雰囲気で「オレは助平だ!」と

叫んで回っていたら、舞台は湧いただろう。

英国で観た助平なパフォーマーとといえば、

第一に、フランスから来ていたウィリアム・クリスティという

指揮者&チェンバロ奏者が思い浮かぶ。

演奏もそうだし、全身黒ずくめにも関わらず

足元にチラチラと覗くソックスだけは真っ赤、

ああいうところが実に助平ったらしい。

あれは彼のトレードマークで、この間に聴きに行った

演奏会では、最前列のフリークらしき客も真似して

赤いソックスを履いていたのが目立った。

あんたも好きねえ、という感じ。

カーテンコールの時など、女性奏者の腰に手を回して

褒め称えるやり方など、露骨に助平があわられている。

堂に入ったものだ。

もう一人の助平は、ザ・シックスティーンという合唱団を

率いるハリー・クリストファーズ。

一昨日の夜も彼のライブを聴きに行ったのだが、

これは希代の助平野郎だと思わずにいられなかった。

彼がクリスティと異なるのは、

一間するとひどく真面目そうなところだ。

だが、聴くべきを聴き、見るべきを見れば

彼が心底ムッツリだということがすぐにわかってしまう。

だいたい、一昨日のプログラムは環境破壊を強く訴えたもの

だったが、実際のパフォーマンスを聴けば、

それが崩壊の美を謳っていることは明らかだ。

会場はロチェスターというロンドン近郊の古い街にある

大聖堂。そこで、ルネッサンスからバロックまでの曲を順に歌い、

また同じ曲をたどりながら元の時代に戻っていくという趣向。

いわば自然の円環を表現していたわけだが、

映像作家が作ったプロジェクションと合わせて考えるに、

人類など滅びてしまえば良いと言わんばかりの美感に

溢れていて、何度も聴いてきた彼らの演奏の中でもベストの

パフォーマンスだった。

終演後に話しかけて「あなたは実に危険な巨匠ですね」と

伝えたらニヤニヤ笑っていた。あれは、真剣に環境問題に

拳を振り上げる人の態度ではない。

誰も彼もが快楽主義者だと思わずにはいられない。

そういう助平な人たちを、私は好む。

11/1(火)頭がまっ白

10/28(金)桃山さんが亡くなった

↑2017年 横浜トリエンナーレの準備中。

作業中の桃山さんを訪ねるとすぐにビールを出された

水族館劇場の桃山邑さんが亡くなった。

桃山さんが病気だと聞いたのは渡英してからだった。

それから、春の水族館劇場公園には多くの人たちが駆けつけていた。

皆、それが桃山さん現場にいる最後の公演になると知っていて、

自分も列に加わりたかったけど、叶わなかった。

初めて桃山さんと喋ったのは、

入方勇さんの遺品を整理しに行った時だった。

入方さんは北海道出身の役者で、第七病棟の劇団員だった。

この劇団はたまにしか公演しない。だから入方さんは見世物小屋の

主としても活躍し、各地の縁日を賑わせていた。

私たちが初めて『下谷万年町物語』の上演に挑んだ時、

出演者募集に入方さんが応えてくれた。

役者としても面白い人だったけど、持ち前の見世物小屋設営の腕を

活かし、唐ゼミ☆のテントを飾り付けてくれた。

以来、入方さんから教わった方法をもとに、

テント劇場の外観を造作することもまた私たちの表現になった。

知り合ってから一年後、入方さんは亡くなってしまった。

「また出てくださいよ」と頼んでいたのに。

連絡を受けたのは『下谷万年町物語』再演の稽古をしていた時だった。

気持ちのやり場がなく困っているところに、

入方さんが借りていた倉庫の整理をするから手伝いに来ないか

と声をかけてくれたのが水族館劇場の皆さんだった。

入方さんは、"カッパくん"の愛称で親しまれた、水族館の常連だったのだ。

埼玉のどこだったかは忘れたけれど、

指定された倉庫に行くと桃山さんたちがいて、一緒に道具を整理した。

それから入方さんが住んでいたアパートにも行き、

荷物を運び出して作業は終わった。

それから桃山さんが誘ってくれて韓国料理屋に行った。

お酒と料理が並ぶと、桃山さんは「今日は入方の話をしよう」と

言って流れをつくってくれた。

それから、私たちの交流が始まった。

寿町や都内に、三重の芸濃町にも公演を観に行った。

桃山さんたちも唐ゼミ☆公演を観に来てくれた。

特に面白かったのは新宿中央公園で『唐版 風の又三郎』をやった時。

予約して来場した桃山さんは「山谷で揉め事が起きたので

初めだけで失礼させて欲しい。ごめん」と言い、

一幕だけテントの外から見て、台東区に殺到して行った。

自分が良かったと思うのは、

2017年横浜トリエンナーレのスピンオフ企画で水族館劇場が

寿町に夜戦攻城をたてるのをサポートできたことだ。

お世話役を横浜美術館の学芸員Sさんがしていて、

まずは誘致すべき土地を一緒に見立てて欲しいと頼まれたので、

喜んで案内して回った。Sさんは自転車、私はランニングで。

何箇所も候補を出したけれど、もちろん、水族館には寿町でしょう!

と言って、数ヶ月後に実現した。

当時一緒に働き始めていたKAATの眞野館長と一緒に桃山さんたちを

応援した。上の写真は陣中見舞いに行った時のもの。

台本が遅れることについて、

劇も劇場も千穐楽を終えてなお未完成であることについて、

桃山さんはわざとそれらを、信念を持ってやっていた。

そのことを心底理解できるようになってきたのは最近のことだ。

初日に駆けつけると、「なんで初日に来るんだよ!」と

冗談めかして怒られる、いつも桃山さんとのやりとりは

シャイで、優しくて、楽しかった。

帰国したら、また桃山さんに会いに水族館劇場に行こう。合掌。

10/27(木)目標は300

↑見た目は倉庫のようなスタジオでもオペラが上演される

↑中央線沿線にある小劇場と変わらないサイズ感だが、演目はかなり違う

ここ数日、朝は日本の仕事。

カプカプ光ヶ丘と新井英夫さんの講座が週末に始まるので、

その対応が急務。何しろ、こちらは朝6時でも、日本は午後2時。

就業時間も終盤に差し掛かる頃だ。なにか気忙しい。

これから2ヶ月、ずっとこんな感じになるのだと思う。

『下町ホフマン』が厳しい。

目の前のやりとりは大変に面白いのだけれど、

何しろ量が膨大だ。Wordに打ち込みながら読んでようやく

半分を過ぎたところだけれど、手元の台本様式にしてすでに

150ページを越えている。『腰巻おぼろ 妖鯨篇』に次ぐ長大さだ。

300ページ超と踏んでいる。

これまでのペースを維持してあと12日間かかる。

ひとりひとりのせりふが長く、ページをめくって

ビッシリ詰まった紙面を見るにつけ、

"ああ、唐さん、調子いいですね"などと対話。

朝の時間だけでは遅まりきらず、夕方、帰宅後、

空いた時間はすべて『下町ホフマン』に。

それから、昨日は良いことがあった。

残り2ヶ月を気遣ったギャビンが、劇場執行部と

ルイシャム評議会の定例会議に自分を招いてくれた。

神奈川で行ってきた仕事に置き換えると、これは

県の文化担当者との打ち合わせに同席するという感じ。

それにしては、皆さんフランクだったけれど、紛れもなく中枢だ。

今、劇場やフェスティバルが何にフォーカスして動いているか

たちどころにわかる。これからは二週に一度、これに参加。

初めてだったので固有名詞の多さに面食らったが、

何を喋っているか半分くらい分かるようになってきた。

あと、観劇について腹を括った。

年末までに観る公演数を目標300に設定した。昨日で241本目。

しかし、ただ観ればいいってもんじゃないこともわかっている。

これは!と思うものを、密度高く追いかけるようでなければ。

そもそも、自分が数字を意識するようになったのは

渡英前に海外研修の先輩に「オレは200ほど観たよ」と

言われたからだ。「多いですね」と答えたら「そうでもないよ」

と言われて、まずは200を目標に置くようになった。

ところが、これが意外に簡単だったのである。

達成したのが9月上旬。それからちょっと宙ぶらりんで

過ごしてきたが、もうこれは数にこだわった方がいい感じが

してきた。というわけで300。

金田正一投手には及ばないけれど、何となく気持ちが分かる。

昨日はロンドンから2時間かけてBath(バース)という街に行った。

古代の温泉地として有名な観光地だが、ここの小さな王立劇場で

『Dido & Aeneas』の舞台版を観ることができた。

これまでコンサート形式ばかりだったから、他で観た時より

歌手や演奏に弱いところもあったが新鮮だった。

ドラマに寄せきったストレートプレイのような上演。

最後の方にドキリとさせられる、それでいて理にかなった

良い演出があった。

今月中に250に迫ることができればイケる気がする。

バカバカしいと知りながら、けれども、後悔の無いようにしたい。

10/26(水)ディヴィットさんの引退

10/25(火)ドカ雨をかいくぐり・・・

10/21(木)野外テントが建った

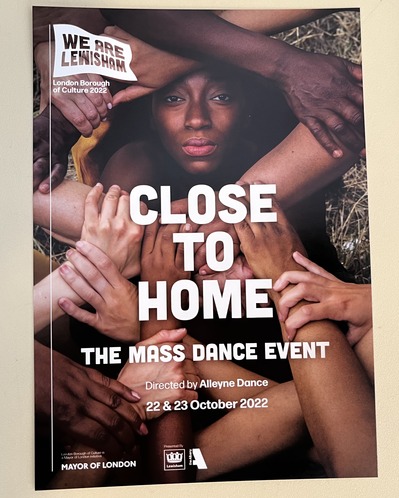

10/20(木)週末はマス・ダンスもある

10/19(水)週末は『オオカミだ!』会議

10/18(火)エンジンかかってきた!

『下町ホフマン』の研究を開始したおかげでエンジンがかかってきた。

研修する、遠出する、公演を観る、飲食や睡眠、掃除など生活する。

それに『オオカミだ!』に工夫を凝らす。

初夏までのように一日の目が詰まってきた。

残る時間は少ない。意地でも力押しに鞭をくれるタイミングなのだ。

↑練習&本番会場であるSedqehill Academy

15日(土)

歩いて南下し、ルイシャムショッピングセンターから1時間のところに

ある高校に行った。ここのホールで、22-23 日に控えている

ダンスイベントの稽古。150人くらいで練習している。

10人のダンサーを中心に稽古を進行していく。

彼らが各チームに散る。

ティーンたち、障害者たち、子どもたち、シニアたち、など。

そこに国際性も入り乱れている。

アフリカやインドの舞踊も組み入れられている。

さすがのバラエティだ。

中心となるダンサー10人の動きがキビキビしていて気持ち良い。

小学生で、すごい身体にバネがある少年を見つけた。

ふざけてばかりだが、振り付けの飲み込みも異常に早い。

これから稽古や本番のたびに、彼に注目しよう。

↑演奏後のピーターと

16日(日)

『ベンガルの虎』本読みを終えて走って駅に行き、

2時間ちょっとかけてドーバー海峡に面した港町Broadstairsに到着。

この街の小さなホールで、ピーター・フィッシャーがグリーグの

ヴァイオリンソナタを3曲立て続けに演奏した。

ピータにとっては明らかにハードワークだったが、

今年聴いてきた彼のライブの中でベストの仕上がりだった。

19世紀のスタイルに規範を求める彼の美学が満ちていて惹き込まれ、

痛快だった。ソリストとしての彼に立ち会える機会は多くない。

来て良かった。

燃焼してハイになったピーターと海辺に行き、

ディケンズの別荘など見て、季節外れになったビーチ近くの

レストランでフィッシュ&チップスを食べた。

ゴールデンチッピー以外で初めて美味いと思う店に出会った。

かなりライトな仕上がりで、また違った美味しさだった。

演奏後のピーターは疲れが溜まっているのだろう。

何度も道を間違えながらグリニッジに帰宅。

ダイアンがピーターに会いたがるので、少し家に寄ってもらった。

彼らの関係は帰国後も続くだろう。

↑週末に向け通し稽古

17日(月)

学校に行き、午後はDeptford Loungeで

女王の崩御につき延期されていたMoving Dayの稽古。

演出家レミーやプロデューサーのジュリーと久々に再会できた。

前日に日本の三重で行われたジャパニーズ版との違いについて

話したりもした。彼らの心配をよそに、出演者たちの記憶は確かだった。

通し稽古をし、ミーティングして金曜日の本番に備える。

・・・と、ここまで書いているうちに、

放課後の高校生たちが図書館のテーブルを占拠し始めた。

彼らに囲まれてこれを書いていたが、エアドロップでエロ画像が

送られてきた。斜め横の五人組が「しまった!」とばかりに

キョロキョロしている。送ったのは彼らのうちの誰かだ。

こちらはお首にも出さないが、内心ニヤニヤしてしまう。

稽古後もここに残って仕事していて良かった。

どんなだか紹介できないのが残念だが、画像がエグい。

10/14(金)カンタベリーへの旅②

10/13(木)カンタベリーへの旅①

10/12(水)これがクリスだ!

10/11(火)今週末から『ベンガルの虎』

『ベンガルの虎』のことを考えながらカレーを食べる(ベジ専門店)

唐さんたちはバングラデシュで毎日カレーに辟易し、

醤油を惜しみながら使ったらしい。毎日はツラそう・・・

先週末に『黒いチューリップ』を終え、

今週末より『ベンガルの虎』をWSの題材として取り上げる。

唐ゼミ☆で未上演の作品をテーマにするのは、

『少女仮面』に引き続き二度目。

「僕らが上演したときには・・・」という話はできないので、

あるべき舞台の姿をより強く思い描くワークショップになる。

「唐ゼミ☆で上演するとしたら・・・」という具合だ。

もちろん、初演時の資料を紐解いたり、この演目を持って

唐さんが行ったバングラデシュ公演に思いを馳せることになる。

新宿梁山泊の舞台も観ているので、あの上演のことも思い出したい。

あの頃、私たちは開国博で巨大バッタを使ったイベントに

奔走していた。それの初日をやった翌日、

紫テントの立つ井の頭公園に駆けつけた記憶がある。

暑い中、唐さんと並んで観た。

あの公演で、それまで"広島桂"さんだった桂さんは

ヒロインの名前"水嶋カンナ"になった。

カーテンコール、金(守珍)さんがあの甲高い声で

「水嶋カンナを演じました水嶋カンナ!」と叫んだ時、

可笑しかったけれど、度外れな情熱と真剣さが伝わってきた。

それから、前によく通った入谷坂本町の景色も甦る。

2014年のお正月に私たちは唐さんの母校、

坂本小学校でやなぎみわさんが書いてくれた劇

『パノラマを』を公演させてもらった。

その前年、春からよく入谷に通った。

小野照崎神社の御山開きや坂本小学校で行われる納涼祭にも

呼んでもらった。そしてなんと言っても、朝顔市。

あんなにも賑々しいと想像していなかったのでたいそう驚いたし、

『ベンガルの虎』三幕の景色がたちどころに理解できた。

朝顔市は『ビニールの城』でも活躍し、

読売新聞紙上で唐さんが添加した連続小説『朝顔男』の

舞台にもなってきた。

日本ではコロナへの対応が長引いている。

朝顔市、浅草のほおずき市も完全復活は来年だろうと思う。

帰国したらまた行きたい。

初回はもちろん、『ビルマの竪琴』の話から入る。

ロンドンであの映画のことを考えていると、不思議な気持ちになる。

かつて東南アジアの島々で、出征したのに一発の銃も撃てず、

ただ飢餓と病気で亡くなった兵士たちも多かったという。

10/7(金)オレンジジュースに撃沈

10/6(木)古楽器集団のゆくえ

一昨夜の帰り、ロンドン・ブリッジから不思議なものを見た。

テムズ川に浮かぶ船はどちらも背が高い。

前後を挟む二本の橋より明らかに背の高い船が、

どうしてあそこにいられるのだろう?

一昨日はエイシェント室内管弦楽団を聴き、

昨日はエイジ・オブ・エンライトメント管弦楽団を聴いた。

エイシェントは古楽、

エイジ・オブ・エンライトメントは啓蒙時代

という意味。両方、ロンドンで古参の古楽器演奏集団だ。

古楽器集団は20世紀半ばに次々と現れた。

初め、カリスマ的なリーダーが中心となって発足し、

アンティークの楽器やその演奏方法を探究して、

古い道具や奏法の中から新しい響きやスタイルを生み出した。

彼らは既存の大オーケストラとは別の道を行った。

そして、当初は違和感だった演奏が、その後のスタンダードに

汲み入れられていった。

大オーケストラの地位は揺らがないけれど、

彼らの演奏の中には、古楽器集団の奏法や感覚が息づくようになった。

日本の60年代演劇もこれに似ている。

既存の団体に受け入れられない、あるいは背を向けた人たちが

小さな集団をつくって台頭した。もちろん、唐さんもその中の一人。

今や、大きな劇場で上演される劇にも、

唐さんや寺山さんや鈴木さんや信さんや串田さんのセンスが

生きている。運営そのものを直にする人たちもいる。

そういうことだ。

エイシェント室内管弦楽団の創立者、

クリストファー・ホグウッドはすでに鬼籍に入った。

お客さんの少なさが気になったけれど、後継者たちの演奏は

実にハツラツとしていて、初めて聴くハイドンのオラトリオ

『四季』の面白さを教えてくれた。

日本では滅多に聴けない、

けれどもCDではスタンダードナンバーのひとつである。

今年は一通りの楽曲を聴くというのも目標にしている。

それに自分の周囲に置きかえて、色々なことを考える。

もう10月なので、年明けから始まる日本の生活に片足は戻っている

ような感じだ。体はロンドンだけれど、頭の中で来年の帰国後を

思い描くことが多くなってきている。

10/5(水)あのパーティーがやってくる

10/4(火)失くしたものの数々

9/30(金)またストライキが来る!

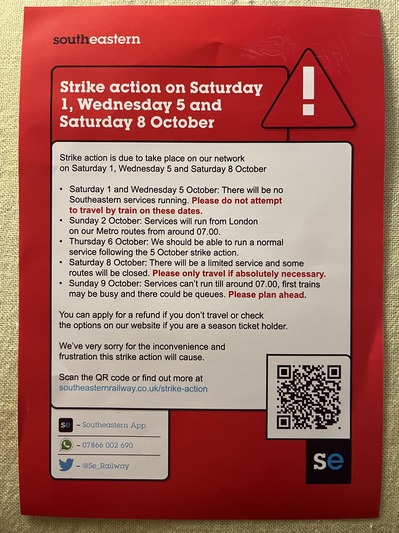

初めてチラシを受け取った。

最近、また鉄道ストライキがあるらしいと噂で聞いていた。

それが、昨日、グリニッジから都心に出るために駅に行ったところ、

気の良いお兄さんがこの宣伝チラシを配っていたのだ。

10月1日と5日、8日に実施されるようだ。噂は本当だった。

今年、何回目のストライキだろう。

特に印象的だったのはエジンバラから帰れなくなった8月第3週の

ストライキで、あの時は前日に「数は少ないけど大丈夫!」と駅員に

言われたにも関わらず、翌日になってロンドン行きが全滅、

宿泊を延長する羽目になった。

もっとも、あの素晴らしいスコティッシュ・ナショナル・シアターの

仕事に立ち会えたのは収穫だった。さらに翌日、

疑心暗鬼にかられた私はかなり早朝にエジンバラを発った。

鉄道もまた一寸先が闇、これが日本との違いだ。

郵便についても似たようなことが頻発している。

こちらでもAmazonをよく使う。"JP"ではなく"UK"。

これがしばしば、勝手にキャンセルされるのだ。

最もひどい場合はこんな具合。

「翌日に配送」とあるのでポチる。

翌日に「あと三日かかります」の通達。

さらに二日後に「明日届けます」の連絡。

当日になり「うまく届けられないのでキャンセルしました」

というメッセージが届く。・・・来る来る詐欺。

悔しいのは、待ち続けている期間に、

街のお店で目的の品物に遭遇してしまう時だ。

目の前の品を買うこともできず、かといって、

本当に届くかどうかも怪しい。

体感的には、4回買い物をするとそのうちの1回は勝手に

キャンセルという頻度。これもまた日本との違い。

10月1日(土)はタイムトライアルになりそうだ。

朝のオンラインWSを終えた後、13:30キングスクロスまで余裕を

持って移動するはずだった。が、ストライキにより想定を

変えなければならない。どの電車が止まり、どの電車は動くのか。

混むであろうバスだとどの程度かかるのか。

そんな情報収集と試行錯誤が必要だ。

少し油断するとすぐにピンチが訪れる。日本との大きな違いだ。

9/29(木)昨日から一人暮らし

9/28(水)極寒、リバーサイドの野外劇

9/27(火)Croydonの教会から

↑ガラの悪い街ながら壮麗な教会がある。コンサート直前の風景。

イギリス国教会の様式

Croydonという街に初めてやってきた。

といってもロンドン市内、Albanyから徒歩と電車を合わせて

南に小一時間行ったところにある街。

ああ、また一つワイルドな場所に来た。

スリや盗難に遭わないように。ケンカにも巻き込まれないように。

けれども、見るべきものは見たいのでジロジロと周囲を睨め回しながら

歩いてしまう。

目的は9月頭に都心で聴いた合唱集団The Sixteenの公演。

彼らほどの実力者であれば、同じプログラムでも何度も

聴きたくなる。むしろ、違う会場の建築を観て、

そのアコースティックをいかに彼らのものにするのか、

愉しみは膨らむ。それにしても、なかなかの土地柄・・・

こういう新たな土地、しかも経済力や治安が良くなさそうな場所を

訪れるのにも慣れてきた。パウンドランド(英国の100円均一)や

Icelandという量販店スーパーを発見したら、その土地の平均所得は

推して知るべし、ということも分かってきた。

自然に、財布やケータイを仕舞う場所を組み替える。

後ろポケットに入れていようものなら、

ヒョイとつままれてしまうこともあるからだ。

先週末、日曜日は面白かった。

ピーター・フィッシャーの出演するフィルハーモニア管弦楽団が

マーラー1番を演奏するので、この曲が最も好きだというダイアンを

連れて行った。指揮者のサントゥ・マティウス・ロウヴァリは美音で、

精妙な優雅な音楽をやる。

主題の変遷がよくわかり、綺麗な演奏だった。

これがロンドン交響楽団ならもっと躁鬱の激しくなるけれど、

彼らの演奏は温かみがあって、高齢のダイアンを招くに

もってこいだった。

ピーターがお友達割引を駆使して、特等席を格安で用意してくれた。

私たちが座った席の周りには彼の他のお友達もいて、

終演後はその中のご夫妻のご自宅に伺った。

我ながらちゃっかりしたものだが、

ダイアンは持ち前の社交性を発揮し、サウスバンク・センターと

ナショナル・シアターから徒歩5分のところにあるその家を

「ステキな部屋だ!」絶賛しながら、私と一緒にお呼ばれした。

帰り際になって、その家のご主人に、

「昔、日本人の演出家が演出した舞台を観たことがある」

と言われた。アラン・リックマンが出ていた、とも。

ということは、蜷川さんが演出し、清水邦夫さんが書いた

『タンゴ・冬の終わりに』の英語版『Tango at the end of Winter』

に違いなかった。

1991年。プロデューサーの中根公夫さんは勝負をかけた。

それまで、十八番である『王女メディア』『NINAGAWAマクベス』

に向けられた海外での評価は高かったけれど、いずれも各地で

短期に公演したイベント的な公演だった。

その点、『Tango〜』は座組を海外でつくり「興行」を目指した。

日本の演劇人が挑んだ大ジャンプだった。

会場は、ウエストエンドの中心にあるピカデリー・シアター。

結果的には、勝ったとは言えない公演だった。

初日直前にチケット販売を行っていた会社が倒産して

売れていた入場料が全く入って来なくなった。

(それでも中根さんは、わずか当日券が売れる収入や助成金を

駆使し、赤字と闘いながら予定していた公演を全うした)

演目も、西洋のリアリズム演劇の延長にある戯曲をなぜ持ってきたのか

と言われたらしい。期待された"日本"の要素は、確かに弱かった。

けれど、観劇したその人は、面白かったので二度観に行ったそうだ。

これには嬉しくなった。

帰国したら、中根さんに伝えに行きたい。

9/23(金)店には決して近づけるな

Albanyに通うこと8か月が経とうとしている。

しかし、まだまだ知らないことは多い。

通い慣れた企画ですら、知らない計画が進行中ということもある。

これが日本語でのやりとりならば、注意して聴いていなくても

会話が自然と耳に入ってくる。「何それ?」と会話に割り込み、

情報を得ることができる。しかし、やはり英語は難しい。

そんな状態ではあるが、先日、

シニアたちを連れて都心に出かけると聞いた。

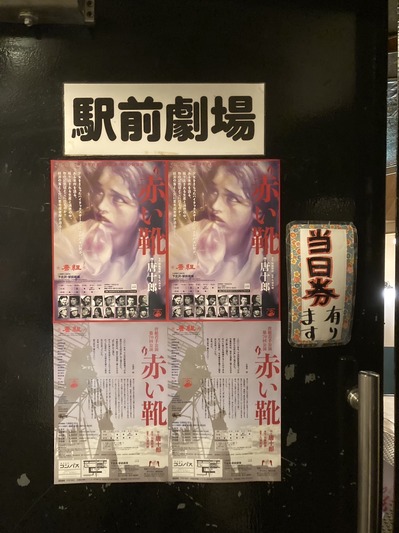

尋ねれば、数ヶ月に一度そういう外出をしているらしい。

連れて行ってよと頼んだら、ウェルカムと言われた。

結果、昨日は学校をサボって都心に出た。

朝10時にヴィクトリア&アルバートミュージアムに集合。

英国の黄金時代を築いた女王と旦那さんが世界から収集した品々を

展示した施設だ。南はアフリカ、東は中国まで、"帝国"という言葉を

強く実感させる展示品の数々。

10時に行ってみるとスタッフが集まっていた。

シニアたちはタクシーでやってくる。

今現在タクシーがどこにいるかはケータイでモニタリングできる。

それを眺めながら、導線を確認する。

このスロープを使おう、とか。

荷物置き場はここで、学芸員に話を聞く場所はここ。

最後に集合して軽食を取る場所はここ、という具合だ。

運営にあたるエンテレキー・アーツの面々は、サンドイッチや

スナック、フルーツを持参している。まことに余念がない。

今日の目当ては、常設展ではなく、

アフリカ・ファッションをテーマにした特別展だ。

コンテンポラリーにアフリカ色を反映したモードを展示していて、

華やかだった。その上で、常設展のアフリカ部門も見てね、

というコンセプトなのだが、今回は時間を限っているために、

シニアたちはひたすら特別展のみを見る。

果たして、タクシーから降り立ったシニアたちは輝いていた。

ルイシャム地区は移民の街。アフリカやカリブからやってきた婦人たち

なので、アフリカ・ファッションを地でいっているのだ。

展示場では一つ一つを食い入るように眺め、記念撮影をしてゆく。

とにかくじっくりと見て、キャーキャー盛り上がっている。

こういう性質の展覧会だから、おそらくファッションを学んでいる

学生たちが大勢来ていて、彼らもなかなかの洒落者揃いだったけど、

恰好も振る舞いも、うちの組は度外れに派手で周囲を圧倒していた。

ツアー開始前のスタッフ会議でお互いに確認しあったのは、

彼らをミュージアムショップに絶対に近づけてはならない、

ということだった。それだけで2時間過ぎてしまう。

そういうわけでショップには目もくれさせず、目的地まで案内した。

一通り終わった後は軽食を取り、迎えに来たタクシーにみんなで

乗り込み、にこやかに帰っていた。なかなかの遠足である。

9/22(木)鷹野さんに会う

9/21(水)安保さんが亡くなった日

9/20(火)まるでお正月のように

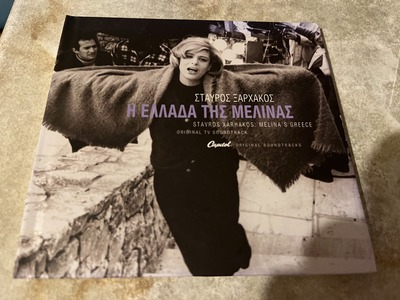

9/16(金)これは掘り出し物だ!〜メリナ・メルクーリ歌謡曲集

9/15(木)新首相は地元民

9/14(水)用意していた!

9/13(火)夏の終わり

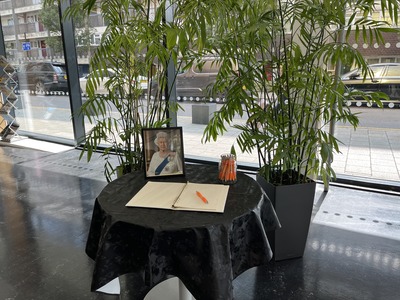

9/9(金)200本達成と帰国への心配、女王の死

9/8(木)図書館での本番

9/7(水)野菜もカリブからやってくる

9/6(火)ロンドンの野外劇場

9/2(金)いつまでもウンコちんちん

9/1(木)基本的に間違っていた

8/31(水)ロンドンでのさまざまな体の不具合

↑投稿内容とは関係がない写真

Albanyの主催でスウェーデンの作家Ruke JerramのGAIAという作品を

展示した。てっぺんとそこの部分から3方向ずつワイヤーを引っ張って

安定させる。良いロケーションだったが、プロデューサーのメグが

仕込みも含めて4日間つきっきりだった。巨大バッタの展示を思い出した

マジでビビっている。

英国での暮らしは気楽で愉しいばかりではない。

まず体が痛い。2013年にKAATでの『唐版 滝の白糸』を

上演した後から、整体に通い始めた。

劇団員だった禿恵の紹介だったが、

あっという間に彼女より通うようになった。

回数券を買い、1ヶ月に一度身体が痛くても痛くなくても行く。

走ったり歩いたり習慣化した頃とも重なり、ルーティンになった。

と、このように、床屋、歯医者、整体、これらに月にいっぺん行く。

日本にいた頃は。

ロンドンではたくさん歩く。街が狭く交通費が高いからだ。

それは良いのだが、パソコンとスマホを見ている時間も長い。

これが結構堪える。そしてシャワーのみで風呂はないから慢性的に

首が痛い。これから寒くなる。大丈夫だろうか。

先ほど歯医者を挙げたが、歯も不安だ。

日本の自宅の隣の隣には近所で評判の歯医者がある。

これにしょっちゅう行っていた。

初め、痛かった奥歯をたちどころに治療してくれて、感激したのだ。

英国の歯医者は劣悪だと聞いた。

ロンドンで歯科治療を受けた場合、噛み合わせが悪くなることも

充分にあるらしい。語学力的に、細かく症状を伝える自信もない。

だから、歯医者に行かないために必死だ。

機会があれば歯磨き、歯磨き。

で、最後の難問は目である。

最近は目がかすむ。視力が落ちてきているのではないか。

基本的に英国の室内照明は暗い。

そしてホストマザーのダイアンは間接照明が好きなのだ。

ロシアとウクライナの戦争による電気料金の高騰は節電に拍車をかけた。

ますます、夜が暗い。

ひょっとして老眼か、とも思う。

早めにきているのかも知れない。

が、とにかく出来ることをしなければ、と思って最近は

スーパーでブルーベリーを買うことにした。

物価が高いのでブルーベリーも高い。

ひとパック400円くらいするが、仕方ない。

薬だと思って買っている。

残すところ4ヶ月である

英語に慣れ、知り合いも増え、色んなものを見聞きできたのは良いが、

この11ヶ月間の後遺症が残らないようにしなければならない。

8/30(火)深夜のルイシャム病院にて

8/26(金)Moving Day 稽古の大詰め

8/25(木)ハイドパークで

昨日は書き物の一日だった。

年明けにケッチさんとテツヤ(岡島哲也P)と作る舞台の準備をしている。

イギリス民話『3びきのこぶた』を題材にしたサイレントコメディの

ステージを作る。それで構成台本を書いているのだ。

オオカミだ! -『3びきのこぶた』に出てくるオレの話

いつもとは逆で、自分の書いたものに意見をもらって書き直す作業だ。

自分はせりふの台本は書かないけれど、イベントの構成台本を書いたり、

依頼が来て寄稿したりすることは度々ある。

それぞれに、テレビマンにエッセイストになったつもりで書く。

書くことは苦しいけれど、後から考えると充実する。

震災の後に吉原町内会から頼まれてやった節分イベントの

出し物は自信作で、ステージを見ながら近所のおばちゃんたちが

「よく出来てる!」と褒めてくれた。

吉原なので、『助六』を題材にした。

よく唐ゼミ☆に出てくれている鷲見くんがヒロインの揚巻に扮して

鬼たちが襲おうとすると上半身はだかのレスラー姿になり、

プロレス技でやっつける。彼の立派なお腹に「フライド・ロール」

というリングネームが墨で書かれているという他愛もないもの

だったけれど、よくウケたな。

東京乾電池が初期にビアガーデンでやっていた出し物は

こんな感じだったのではないかと、自分なりに考えた。

エッセイの方は、最近は岩波書店の月刊誌「図書」に書いたものが

来月に出る。こちらは、ロンドンでの生活を読書に絡めて書いた。

語学学校が終わり、Albanyでの用事が無かったので、

ロイヤル・アルバート・ホールに行って夜の演奏会の当日券を買った。

その後、ベンチに座ってZoomでテツヤにアドバイスをもらった。

ハイドパークで書き直し、テツヤの寝起きに届くよう送った。

ロンドンにはたくさんの自然豊かな公園がある。

ハイドパークはその王様だ。ハイドパークに行くということが

休日の立派なイベントになるのだ。

宮殿やモニュメント、池やアミューズメントがある。

それ以上に、やたら広くて伸び伸びとした公園だ。

こういう公園の芝生に敷物を敷いて食事したり寝転がったり

するだけで休日や遊びが成立するのが英国人なのだ。

ハイドパークのベンチで、

周りで遊んでいる子どもたちを眺めながら、

とにかく彼らにウケたい、大ウケしたいと心から願って台本を直した。

その後、夜の演奏会は22:15開演だからやたらと時間があり、

公園の反対側の中古CD屋に久々に行き、厚遇してもらえて気を良くした。

初めてハイドパークやこのCD屋に来たのは渡英直後の寒々しい2月だった。

あの時は不気味で幻想的な感じもした夕暮れだったけど、

今はのどかな馴染みの景色になった。

あと4ヶ月ジタバタして、あっという間に帰国。

帰国後の仕事について、徐々に直面し始めている。

8/24(水)あの組織を訪ねて

8/23(火)病みついた人たち

8/19(金)結局、帰れなかった。

8/18(木)再びエジンバラへ

8/16(火)夕立が降った

8/12(金)あれから色々ありまして

↑黒い服に黒い鞄で分かりにくいので、アップ写真も↓

昨日のゼミログを書いたのは帰りの電車の中だった。

エジンバラ〜ロンドン間は4時間半かかる。

東京から九州に迫ろうという時間だ。

日本にいたら長く感じるだろう。

飛行機で行こうかな、とも考えるだろう。

しかし、イギリスでは断固電車だ。

まず、景色に慣れていないから見飽きない。

そして何より確実性。

ロンドンにはたくさんの空港があり、

待ち時間があり、時間の調整があり、燃料代も変化する。

だったら、安定の電車。そう思っていた。

帰りの電車はうるさかった。

座った席が、ちょうど大家族に囲まれる具合だったために、

彼らがひっきりなしに行き来するし、頭越しに会話してくる。

イギリスの電車には必ず大騒ぎする人たちがいる。

どう処したら良いのか。物申して良いのか、自分にはわからない。

そんな中でゼミログを書き終えた。

すると彼らは二つ目くらいのニューカッセルという駅で降りた。

やれやれ。

と、この瞬間、気づいてしまった。

ずっとTシャツの中に忍ばせていた貴重品入れ。あれがない。

中には、これから観る公演チケット、国際運転免許証、

そして、パスポートが入っている。

しばらくゴソゴソやって、いよいよ手元にないことを確認する。

すると、アラン・カミング観劇中にチケットをしまうため、

客席で胸から取り出したことを思い出した。あそこに置き去り!

それから、ミミに電話し、劇場に電話し、

どちらも電話に出なかったので、問い合わせフォームに

メッセージを打った。

ピーターはその夜もエジンバラで演奏している。

明日、彼が回収してきてくれないかな、などと期待したが、

ともかく劇場に連絡をつけることが先決だ。

ちなみに、昨日に観劇したBURNはあの演目の千秋楽で、

夜公演はない。終演後、あの芝居が気になっていたピーターに

「ひどくつまらなかった」と3分くらいかけて悪口メールを打ったので、

自分は一番最後に客席を出た。だから係員以外に発見は不可能。

という好条件ではあるものの、ドキドキする。

結局、ミミにも状況をメールして、昨日はまっすぐ家に帰り、

夜遅かったので、シャワーを浴びて寝た。

ダイアンに「どうだった?」と訊かれ、「良かったよ」と簡単に伝えて寝た。

翌朝になりミミから返事があったので、どんな貴重品入れだったか、

羽田空港で撮った自分の写真などを送って説明した。

朝食時にダイアンに打ち明けると、涙目になって神に祈り始めた。

・・・やはり、昨夜に黙っていたのは正解だった。

ピーターに連絡を取ったが、彼は早朝からグラスゴーに移動していた。

今夜に別の演奏があるらしい。忙しいそうだ。

ピーター「帰りに戻ろうか?」と言ってくれたが、

見つかりさえすれば来週に自分で回収できるから安心してほしい。

そう伝えた。

すると、ミミが通常より早く電話で劇場オフィスをこじ開け、

話をつけてくれた。自分が送った写真も先方に送ってくれたらしい。

さすが劇場関係者。話が早い。あとはアツシで電話するべし、とも。

早速に先方の担当者とスピーカーホンで話し始めたところ、

横から猛烈な勢いでダイアンが喋り始め、あっさりと自分の物だと

確認された。「これはかなり重要ですね」と先方は笑っていた。

イギリス人のいい加減さに知り尽くすダイアンは油断がない。

相手が何日の何時に確かに劇場にいるかを確認し、

「変更があったら私に電話をしてくれ!」と迫っていた。

そういうわけで、今朝9:30をもって問題にはケリがつき、

巻き込んでしまったみなさんに現状と御礼を伝えて、

通常スケジュールに入っていった。

シニアの街頭劇の稽古に立ち会い、日本とZoom会議をし、

Albanyで会議をして、現在に至る。

2010年以来ファンになったフィルハーモニア管弦楽団の面々と

一気に繋がることができたので、浮かれたのだと思う。

ヤキモキした分、今日はやたら小銭を拾う。人生、正負の法則。

旅行時の装備について、もう一度考え直さなければ。

8/11(木)ロンドンへの帰路

↑一本目に観た子どもたちのための劇。素朴な感じの二人だったが、

主役の老人人形がフルに活きるよう計算し尽くされた造形だった。

最終日、エジンバラ三日目は二つの作品を観た。

1本目:A VERY OLD MAN with ENORMAOUS WINGS

シルヴプレさんが観たという人形劇を観ようと思っていたが、

道すがら、チラシ配りの女子が渡してくれたフライヤーを見て

ピント来た。開演は10分後だったが、急いで駆けつけて観劇。

しっかり者の女性とトボけた男性のコンビによる、

人形や映像、サンプラーを駆使したキッズプロだった。

と言ってもギミックではなく、マンパワーを主体として、

お客さんの想像力に訴える。ボケてニワトリ小屋に住む

老人に周囲のみんなが困惑するのだけれど、最後にはこの

おじいさんが天に召される。

最小限の規模に考え抜かれた美術の造形ひとつひとつが見事で

さりげない恰好のパフォーマーが周囲を活かしきる姿を

観ている側がどんどん好きになる公演だった。

2本目:BURN(詩人ロバート・バーンズのこと)

スコットランドの国民詩人にまつわる一人芝居を

同じく地元の名優アラン・カミングが演じるという趣向。

しかし、演出家がイフェクトを多用しすぎて、肝心のアランの

魅力が立ち上がってこない。観客は皆、くだんの個性派俳優を

観たくてきているというのに、もったいなかった。

実に嘆かわしい。最後に、緞帳の前に出たアランがカマチに

腰掛け、観客に語りかけるシーンがほんの少しだけあって、

初めからそれをやれよ!と思った。

ライティングとプロジェクションを組み合わせて、

彼の顔がよく見えない。重要なところで、

あまり上手いとはいえないダンスを見せられた。

体は鍛えられているが、そういうことではないと思った。

一本目と二本目の間に、韓国料理を食べようと思った。

学割の効く良さげな店を、昨日のうちに発見していたのだ。

が、開店までに時間があったので、木陰で寝そべってラジオを

聴いた。立ち上がると、近くのカフェからこちらを呼ぶ声がする。

ピーターとフィルハーモニア管最古参の女性奏者だった。

エレナーさんという方。日本に20回以上きたことがあるという。

席を勧められたのでコーヒーをご馳走になり、

かつてのボスであるジュゼッペ・シノーポリの話を聴いた。

昨日『ルサルカ』を観たのでオペラの話になり、歌舞伎について

訊かれたので、現在の市川猿翁が演出して、吉井澄雄さんが

ライティングした『影のない女』の話をして盛り上がった。

ロンドンに帰ったら、リハーサルを観にきなよ、と言われた。

北仲スクールをやっていた2010年にフィルハーモニアと

サロネンによる『中国の不思議な役人』を聴いてクラシックに

興味を持った。これもピーターのおかげだ。

ピーターが主宰するチェンバー・アンサンブル・オブ・ロンドンは

11月にプリマスで公演するということだ。

プリマス〜コーンウォール〜ミナックシアターの旅を

ここに入れようかと思っている。

エジンバラにはまた来週行く。

8/10(水)エンジバラの2日目

8/9(火)エジンバラに来た

↑ホルーリード・パークの崖の上

昨日からエジンバラに来ている。

有名なエジンバラ・フェスティバルに合わせてやってきた。

噂には聞いていたが、街に降り立って面食らった。

人、人、人。もう観光客がぎっしり。

街中の至るところにショーのチラシやポスターが貼り出されていて、

大きなものから小さなものまで、千や二千のプログラムが

ひしめいているのだと実感し、眩暈がした。

今回、私が目標に置いてきたものはわずか。

①ケッチさんに勧められブライトンでも観たジュリア・マシリーのショー

②ケッチさんがアドバイザーを務めたシアター・フェデリ・フェデリ

③ピーターがオケに加わっているドヴォルザークの『ルサルカ』

④清水宏さんが激闘したパブThe World's Endに行く

⑤エジンバラ城に行く

と、このくらい。

が、日曜日にロンドンでパントマイム「シルヴプレ」のお二人に

会えたことにより、目標が増えた。名優アラン・カミングが当地の詩人

バーンズの生涯を一人舞台にして公演しているらしい。

そこで、これを⑥に。

さらに、街で『一人でロード・オブ・ザ・リング』というポスターを

発見したので⑦。Summer hallという会場の演目が面白そうなので⑧。

朝からやっているパペットの公演を⑨とした。

到着から3時間で街を歩き、タイ料理屋に入ってこういう計画を組んだ。

その後は、なんだか人いきれにヘトヘトになってしまったので、

焦ってジタバタしないことにした。ジュリアのショーは22時頃に始まる。

3時間以上あるから、近くのホルーリード・パークに登ることにした

丘というか、山というか、崖というか。

数時間かかりそうだなと思ったが、麓で寝そべっているおじさんに

訊いたら「30分かからんよ」ということなので、歩き出した。

かなり簡単に辿り着き、フォース湾と市街地を眺め、

「アーサー王の玉座」と言われる岩肌も発見した。

なかなかの眺望で、『マクベス』のことを考えたり、

メンデルスゾーンの3番を聴いたりして頂上で1時間くらい過ごした。

降りるときに、一回転んで尻餅をついた。

筑波山でも、大山でも、降りるときはいつもこうだ。

ジュリアのショーは完成版というより、

エジンバラで観せるために刈り込まれていた。

ポップになっていて客席はウケていたけれど、

クリエイター力の発揮具合はブライトンの方が上だった。

ここには時間制限もある。なかなかに厳しい環境だ。

8/5(金)ショッピングセンターでの稽古

↑Lewisham Shopping Center 内部

昨日は、シニアたちと進めてきた街頭劇の稽古が

(と言っても建物内での公演だが)いよいよ本格化した日だった。

会場は慣れ親しんだルイシャム・ショッピング・センター。

ここが本番の会場であり、中のメインストリートとかギャラリー、

Albanyが今年のフェスティバルに合わせて構えたフリースペースなど

複数箇所を使って劇の各シーンが進行する。

構成・演出のレミーのテキパキとした指示のもと、

まずはどの会場でどの場面を演じるのか、それぞれで動きを

付けながら当たっていく作業が続けられた。

いつもの稽古は90分強だが、今日は2時間半以上やったので

最後にはシニアたちもくたびれていたが、開放的で賑やかな空間に

やって来られたことに誰もが嬉しそうだった。

実際、やりとりも活き活きしてきた。

もちろん、昨日の稽古はセンターの許可を得てやっているが、

普通のお客さんが往来する場所で稽古は進められ、自然と衆目が

集まったり、赤ちゃんに絡まれたりするのも面白かった。

警備員が、それとなく見守っているようだった。

思えば、自分のこのショッピング・センターに対する思いは

この半年で劇的に変化してきた。初めてここを訪れたのは渡英2日目。

中にある郵便局にビザカードを取りに来るというミッションが

あったからだが、あの時ははっきり言って怖かった。

治安への不安、言葉の壁が立ちはだかる。

政府から届けられた郵便を受け取るだけの作業にぐったりした。

それが、ダイアンの家に住み始めた頃から、

この場所はあらゆる買い物が安く便利に住む場所になった。

日用品から衣類、食料品まで、ほんとうに何でも揃うのだ。

この中にあるH&MとTK-Maxxxの服で自分の春夏秋ものを買った。

Wilkoというホームセンターでタオルや傘、歯磨き粉を買う。

他にも、パウンドランドがある。

アイスランドという、いつもオレンジジュースを買う定番の店も

すぐ近くにある。油断は禁物だが、安心していられる場所になった。

本番は9月の上旬、二日かけて3回行われる。

あと3回のリハーサルで公演だ。恐るべきスピード。

8/4(木)久々にハードなやつ来た!

↑アーネスト・ダウスンの墓参を終えた。

明らかに誰にも顧みられていなさそうだったので、年内に再訪し、

掃除してから帰国しようと思う。

※今日は生々しい話になるので注意してください。

昨日は久々にハードなやつが来た。突然に。

ダイアンには、ロンドンでは道で話しかけられても絶対に相手を

するなと厳命されている。しかし、習慣というのは拭い難いもので、

ついつい立ち止まってしまうのだ。相手もまた、

そういう自分を見透かして声をかけるのか、とも思う。

Albanyの近くで、黒人の女性に声をかけられた。

30歳くらいだろうか。彼女は私を呼び止め、

ワンピースのすそに付いたたくさんの血を見せながら

2ポンドくださいと頼んできた。

生理がきてしまったので生理用品を買いたい。ということなのだ。

オレは英語がわからん!ごめん!

と言って振り切ったが、なかなかの威力だった。

その後、最近ピーターに教わったレバノン料理屋に行った。

鶏肉をタレに漬け込んで焼いたものに、ライスとサラダが付いて7ポンド。

こちらにしてはリーズナブルな値段で味が良く、量が多い。

何より焼き方が優れている。

炭火の管理をせっせとして、うちわであおぎながら焼いてる。

焼き加減を確認するしぐさは日本の鰻屋そっくり。

調理が雑で、基本的に焼き過ぎパサパサのロンドンでは珍しい丁寧さ。

肉がジューシーなまま出てくる。さすがピーターの紹介。

昨日しくじったアーネスト・ダウスンの墓参りも達成できた。

開園時間中の霊園に入ったところ案内がないので、しばらくウロウロした。

物言わぬ墓を探すのは難しい。まして藪の中みたいなところに

いくつもの墓石が見える。暑いし、虫が多いし、植物も棘だらけなので、

そういう場所を探すのは至難の技だ。今が冬であれば!

今日もダメかと思いながら、

向こうからやってきた数少ない通り掛かりの人に訊き、

通常は留守中の管理室に施錠にやってきた係員にも訊いて、

やっと発見できた。

ダイアンからもらったあじさいと文庫本を備えて手を合わ、。

ヘタクソな英語で彼の代表作を誦じた。

昨日の彼の誕生日を祝いに来た者は自分だけのようだった。

清々しい気持ちである。

その後に冒頭の女性に声をかけられ、

今日も一日、ふんだんに人間を味わった。

来週はエジンバラに行く。今週はできるだけ大人しく

リーズナブルに過ごして、エジンバラに備えよう。

8/3(水)ダウスンの誕生日

8/2(火)特別な夜

8/1(月)『蛇姫様 わが心の奈蛇』本読みWS 最終回レポート(中野)

7/29(金)ヘリフォード〜ラドローへの旅

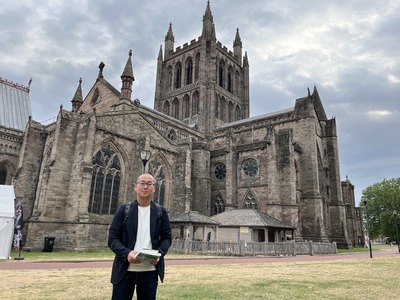

↑ヘリフォード大聖堂

昨日から旅行している。ロンドンに戻るのは日曜の早朝。

英国の真ん中あたり、ヘリフォードという街を中心に

行われている"スリー・コーラス・フェスティバル"にやってきた。

この音楽祭、

これまで全く知らなかったが300年以上の歴史を持ち、

周辺の3つの都市が持ち回りでメイン会場を受け持つことから、

こういう名前だという。当然、コーラスに力を入れている。

これに興味を持ったのは、

前にウィグモア・ホールで聴いたフレットワークという

ヴィオール集団がきっかけだった。

面白いと思った彼らがこのフェスに参加する。

それでフェス自体が気になるようになり、

ピーター・フィッシャーにどんなものか問い合わせたところ、

彼もフィルハーモニア管弦楽団の一員として当地に逗留、

演奏を連続的にするということだった。

こういう話を聞く過程で、メインが合唱ものだとわかったし、

スケジュール的な事情もあって、当のフレットワークは諦め、

フェスティバルが最高潮に達する最終3日間を狙うことになった。

問題が多かったのはホテルの予約だ。とにかく予約が取れない。

超高額か、車移動なら宿泊が可能なテント泊というのを音楽祭が

推していた。それとて、結構な値段だ。

考えてみれば、ヘリフォードの人口は5万人。

そんなところに普段からたくさんホテルがあるわけはない。

それに、出演するミュージシャンたちが先に近場を押さえている

に違いない。そのような事情から、自分が泊まるのは電車で

30分ほど移動した先にあるラドローという街に落ち着いた。

こちらは人口1万人強。さらに田舎だが、古城で有名らしい。

↑ラドロー城

まずはラドローに着いて古い城を見物してから、

ホテルにチェックインして荷物を置き、ヘリフォードに来た。

ラドロー城は良かった。先日に観た『リチャード3世』。

あれに殺されてしまう二人の少年王子が出てくる。

兄の方が、主人公であるグロスター公リチャードの兄

エドワード4世の長男にあたる。

彼はこのラドロー城で帝王学を学んでいたところ、

父の死の報せを受け取り、王位を継承するためにロンドンに向かった。

そしてロンドン塔に幽閉され、例の叔父さんによって殺されてしまう。

また、『ヘンリー8世』で離婚させられてしまう賢妻のキャサリン。

あの人もこの地の出身なんだそうで、なかなか高貴な場所のようだし、

実際に行ってみて、その雰囲気はかなり伝わってきた。

そしてヘリフォード。コンサートのメイン会場である大聖堂の立派さ。

これは規模と美観において、渡英以来随一と断言できる。

こんな田舎に、忽然とこんな立派なものがあるなんて。

そういえば、神奈川県には寒川神社がある。

相州一宮というくらいだから県内で格式が高さは抜きん出ている。

そして寒川町はこの神社を頂くことで、横浜市民の私から見ても、

かなり自信満々な感じがするのだ。

↑寒川神社(去年の12月)

似ている。

ちょっとした中庭なども古い建物と植物が一体になり、

よく手入れされていて抜群に美しい。

フェスティバルのために周囲に建てられた運動会用テントや

仮設トイレは美観を損なっているけれど、それにしても壮麗だ。

帰るのは日曜の早朝。あとまるまる二日間、滞在する。

↑ヘリフォード大聖堂のコンサート開演前

7/28(木)パーセルの職場②

↑ウェストミンスター寺院は11世紀に造られた。パーセルが生きた

時点ですでに500年の伝統を持っていた

ヘンリー・パーセルの生没年は1659-1695年だから、

約36年の短い生涯だった。

衛生環境、医療、栄養、あらゆる条件が劣悪だったから、

子どもが成長するのが大変だった時代だ。

実際、パーセルの子どもたちは1歳に満たず何人も亡くなった。

彼の父親もウェストミンスター寺院に勤めた音楽家で、

ヘンリーの息子も同様だったらしい。職業選択の自由はない。

面白いのは、要するに国家公務員的ミュージシャンである

彼の一生が条件闘争の連続だったことだ。

さして多くはない給料はすぐに未払いになる。

さらに、国王に随行して音楽演奏する際、移動費が自費負担に

ならないよう交渉したともいう。

つまり、それまでは出張費を自分で出していたのだ。

出かけたがるのは王様なのに、あまりに理不尽だ。

このように、当時の労働条件はなかなか過酷だったらしい。

制服にあたる衣裳が擦り切れると、これを新調するための折衝が始まる。

17世紀後半といえば、エリザベス1世の統治時代を経て、

国王が斬首されたクロムウェルのピューリタン革命も乗り越え、

王政復古がなされた時代だ。王室の財政も不安定だった。

王が旅先から帰ってくる時、パーセルは様々な詩人の詩に曲を

つけて王を迎えた。オード(頌歌 しょうか)というやつだ。

くだらない詩もあれば、優れた詩人の作もある。

それからもちろん、教会でのセレモニーのために

アンセムをつくった。讃歌とか祝歌とかのことだ。

今回のロンドン滞在中、

沢山の教会のイブニング・コラールに参加してきた。

オルガン演奏からスタートし、開会の挨拶、懺悔の言葉、

ここから合唱と神父(牧師)や会衆(氏子総代?)による

詩篇朗読が繰り返される。合唱団と神父さんが対話的に

歌う時もあって、まだ規則性や手続きの順番を完全には

掴み切れていない。

こういう時に立つ。こういう時は座る。

こういう時はひざまづく。一緒に歌を歌う。

最後に寄付を(自分はほんの少し)する。

全部見よう見まねで、ワタシは外国人です!

という空気を振り撒きながら参加している。

いずれ立派に手順をこなせるようになってから帰国したいけれど、

この時点でも、パーセルが何のために曲を作り、オルガンその他の

楽器を演奏し、時にはバスとカウンターテナーで歌ったのかが

想像できるようになった。

彼は一生をずっとウェストミンスターの周りに住み、職場とした。

ロンドンを離れるのは国王の随行時だが、上記のことから想像するに、

そんなに生やさしいものではなかっただろう。

食事中の演奏を所望され、聴いても聴いていなくも演奏し続ける

という習慣が当たり前だった時代だ。

パーセルは劇場用の曲も作ったから、これまではそちらに惹かれてきた。

『ディドとエネアス』の他に、『妖精の女王』『アーサー王』

『テンペスト』『インディオの女王』などを好きで聴いてきたけれど、

今回の滞在を通じてオードやアンセム、王や女王の死に捧げた葬送曲を

もっと聴いてみたくなった。

作曲の経緯が経緯だから、似たり寄ったりの曲がたくさんあって、

駄作も傑作も入り乱れているらしいけれど、とにかく聴いてみたい。

生で聴いて、録音で確認して、そういう繰り返しの残り5ヶ月に

なると思う。

7/27(水)パーセルの職場①

7/26(火)幾多の空間を巡る二つのフェスティバル

7/25(月)『蛇姫様 わが心の奈蛇』本読みWS 第13回レポート(中野)

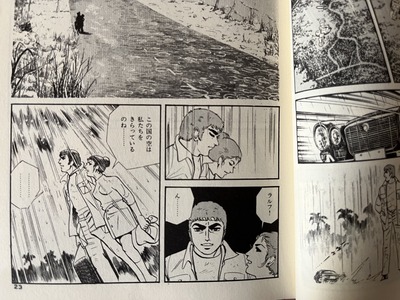

↑本物の伝治が登場して、ニセモノが暴かれる。胸には骨壷。

その中身は本物の薮野一家の骨。しかし、こんな格好で働いている人は

この世にいないだろう。これも唐十郎流のギャグ(撮影:伏見行介)

昨日は『蛇姫様 わが心の奈蛇』WSでした。

謎解きが立て続けに展開し、劇の興奮が高まっていくシーンです。

唐さんの筆も乗っているし、その勢いに任せて読んでいけば面白い。

けれども、ところどころ、唐さんの強引すぎる設定を味わいながら読むと

さらに面白い。もちろん、唐さんは、そういうことをわかって書いています。

辻褄の合わなさをシャレにして笑い飛ばしています。

まず、二つの映像を見るところから始めました。

天知茂主演 明智小五郎VS怪人二十面相の予告編

https://www.youtube.com/watch?v=DU2nSdNmYY4

片岡千恵蔵主演 多羅尾伴内シリーズ 正体を明かす場面

https://www.youtube.com/watch?v=xkheg50m3rw

これらを観ておくと、唐さんが思い描いたノリや

造形がよく見えてきます。両作とも、演技が二枚目すぎて笑いの域に

達しているので、おもしろ動画としても楽しめます。

その上で、

ドラゴン=鏡 という引用元不明の理論。

小林と伝治の対決による、小林の敗北。

バテレンの加勢が序盤。

というシーンが展開。

そしてここから、バテレンの壮大な謎解きが始まります。

まとめてみると、

①伝治はニセモノである

これまで伝治を名乗ってきた男はニセモノだと暴かれる。

彼は白菊丸に乗って密航した男で、当時は12歳。

シノが輪姦されるのを見ていたに過ぎない。

ちなみに、バテレンは従軍牧師として乗船していた。

②本物の"伝治"は日本人

小倉で乳飲み児(あけび)を抱えた恩人

シノを世話した。その東京に出て薮野一家の居候をしていたが、

脳卒中で倒れ、今は半身に障害を抱えてバスの整理係をしている。

シノが送った写真を、自分のニセモノになる男にユスられる

③薮野一家もニセモノである

大きい兄ちゃん(蛇)、文化や青色申告、知恵も密航者。

三年前に死に絶えた床屋の薮野一家を乗っ取った。

内縁は、もともとの薮野一家で生き残ったお婿さん、

だから文化たちを恐れている。

④白菊丸で起こったこと

シノが輪姦されたことは間違いない。

しかし、ニセモノ伝治が加わっていたかは不明。

バテレンは、当時12歳だった少年にそれは無理だという。

一方、ニセモノ伝治本人は満15歳だったと主張。

そのため、相変わらず自分はあけびの父親かも知れないと強硬に主張。

真の名前は「李東順(りとうじゅん)」

※唐さんによる「李東順」という名の引用元は不明

・・・と、このように、さまざまなロジックが展開します。

シリアスとコミカルが激しく交錯して、真剣なのかふざけているのか

分からないのがポイントです。劇的なやり取りが連続しながら、

あけびの出生がますます謎めいたことは確かで、

だからこそショックを受けた彼女は三度目の癲癇の兆候を見せます。