2025年4月21日 Posted in

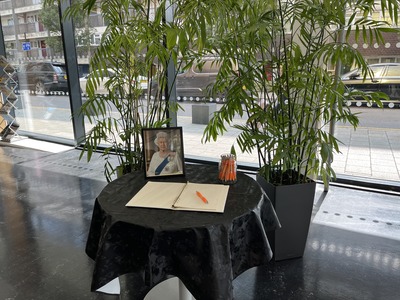

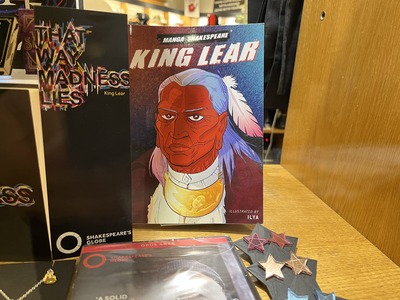

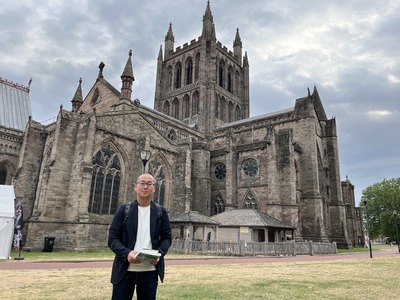

2022イギリス戦記 ↑こういうのにずいぶん助けられました。これはサンプルです

今日、隙間時間を見つけて銀行に行きました。

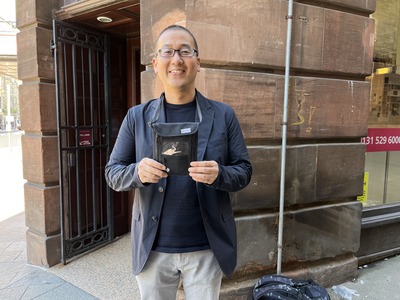

デビットカードを更新するためです。

2年8ヶ月ぶりに、気になって先延ばしにしていた用事をやっと果たす

ことができました。

2022年1月。ロンドンに発つ10日ほど前。

私は海外研修の先輩から、デビットカード自体の存在を教えられました。

「それがないと現金おろせないよ」という実に的確なアドバイスを

頂いたのです。それまでの私は、近所のコンビニでキャッシュカードが

使えるのだから、ロンドンでだってそれができるに違いないと思い

こんでいました。デビットカードそのものを知らなかった。

出発の数日前に届いたカードに、自分は救われることになりました。

それから時間が経ち。

ロンドンでお金をおろすときは、いつも緊張していました。

あの国では、地下街とか、スーパーの外壁とか、囲いも無しに

ATMがついているのです。

よく、近くに物乞いがいました。

私はいつも、ひょっとしたら後ろから殴られ、現金を奪われるん

じゃないかと警戒しながら現金をおろしていました。

そして2022年8月頭。

乗り換えに使うカナリーワーフのATMで、別のことに気を取られていた

私は、間違った暗証番号を連続で押してしまったのです。

結果、カードはロックされ、椎野を通じて日本の窓口に電話したところ

「解除するには来店してください」という一点張りに途方に暮れました。

だいたいの買い物はクレジットでしたが、時には現金が必要です。

特に、家賃は現金払いしていましたから。

椎野が新たにデビットカードを作ってくれて、2週間後にはそれが

届きました。だから滞在の後半は、椎野の口座から現金をおろして

しのぎました。

帰国してからの2年数ヶ月、そのうちに手続きにいかなければ、

と思い続けてきましたが、ついつい後回しにしてきました。

それを、ついに今日果たすことができました。

ロンドンにギリギリ間に合って生活を支えてくれたカード。

グリニッジ駅前のスーパー・セインズベリーで画面表記の英語が

さっぱりわからず四苦八苦しながらお金をおろしたカードに

ハサミが入りました。

新しいデビットカードは、1週間ほどで届くようです。

2023年1月27日 Posted in

2022イギリス戦記 ↑これ! 送られてきたレシートのテンプレート!

やはり起こってしまった。

ロンドンは相変わらずのロンドンである。

どういうことかというと、去年11ヶ月間、イギリス滞在の間に使っていた

ケータイのキャリア、Vodafoneからしれっとメールが届いたのである。

曰く、1/26に35ポンドを引き落としました。

要するにレシートを送りつけてきたのだ。

・・・これをずっと警戒してきた。

どうせこうなるような気がしていたので、念入りに店を訪ね、

本当に大丈夫だろうねえ?と念押ししてから帰国した。

なのに、である。

ロンドンでのケータイ契約はまことに簡単で、

お店に行ってSIMカードを買うだけで番号がもらえる。

1ヶ月の通話時間とか、受信できるデータ量とかは会社と料金によるが

日本のような煩わしさが全くない。

止めない限り、1ヶ月ごとに勝手に更新される。

契約した時、

解約するときはどうすれば良いのか?と質問した私に、

店員は、SIMカードを抜けば勝手に契約関係は解消される、と答えた。

・・・何か信用できなかったので、

帰国前にお店に行き、12/31で契約解消してもらって結構だと伝えたら、

店員はカタカタとパソコンを打ち、「これでもう大丈夫。安心して良いですよ。

イギリスにいる間、使ってくれてありがとう」などと着実かつ口当たりの良いことを

言って送り出された。

なのに、である。

やはりレシートは知らん顔で届き、このままだと永遠に月額35ポンドを

巻き上げる気らしい。これがイギリスだ。腹立たしいし油断ならない。

早速にブチギレたメールを返信したら、どうやら送信専用のアドレスらしく

弾き返された。ウェブからの侵入を試みるも、連絡先は極めて分かりにくい。

ログインしないといけないらしいが、そのログイン情報は

英国で使っていた番号に紐付きのショートメールに送られてくるのだ。

つまり、今の自分ではそのログインができない。

しかし、こんなこともあろうかと、私には家の近くに住んでいた

日本語の通じる友だちがいる。いざとなれば彼女に店に行ってもらおうと思うが、

ほんとうにナメた話だ。

できるだけ早期にケリをつけてやる!

そんなことを考えながら鼻息荒く一日を過ごしていたら、ミミから電話があった。

生真面目で優しい友人だ。それにどうやら、自分は英語をさほど忘れてはいない

ようで、安心した。イギリスやロンドン全体を否定するのは止めるけれども、

やっぱりVodafoneは許せん!!!

2023年1月14日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

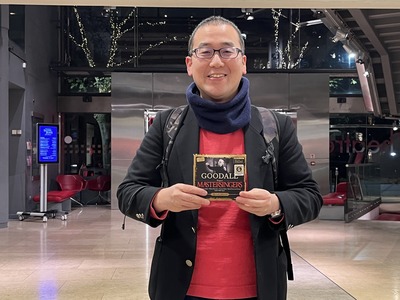

中野note ↑ここ数日で読んで面白かった本。本文と関係なし

ロンドンから荷物が届いた。

ダンボールにぎっちり詰め込んだものが二箱。

12/23に送ったものが案外と早く着いて、私が不在の間に重い重いそれを

係の人が階段をのぼって届けてくれた。

さっそく荷をほどきをして、

上の方に入れた衣類を出し、全体のいくらかをクリーニングに出した。

夏の間にずっと着ていて汚れたジャケットなどがリフレッシュしてくれるのは

嬉しい。戦争の影響で日本から荷物を送ることができないと知った時は

途方に暮れたけれど、なんとかTK-MAXXXXという安く衣類を売る店で

揃えることができた。それらを着て歩きまくった日々は確かにあったのだと

思い出させてくれた。

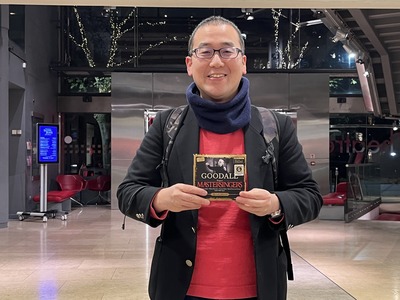

CDも大量に出てきた。

容積と重さを軽減するため、一度ケースを外してやっと収納したが、

日本に着くなり注文しておいた大量買いのプラケースに復帰させることが

できた。ピーター・フィッシャーを筆頭に、サラ・コノリー、

ハリー・クリストファーズ、ジャッキー・ダンクワースなどが

サインやメッセージを書いてくれたもの。

お墓に持って行ったレジネルド・グッドオールのものもあって、

ここ数日はほんとうにロンドン生活があったのかどうか

半信半疑の感覚が強まっていたけれど、一気にそれぞれの時を思い出した。

また、昨年夏以来、ずっと奥歯の痛みが気になってきた。

必ずや虫歯に違いないと思ってきたが、実際に歯医者に行ってみて、

それらが決して虫歯ではないとわかった。

なんだかんだと英国生活は緊張の連続だったから、

朝起きると奥歯を噛み締めて寝ていたこともしばしばだった。

・・・という具合に、わずかに残った作業も一つ一つ味わっている。

そうだ! 文化庁に提出するはずのレポートも残っている。

これも日本での仕事が軌道に乗る前に倒してしまわなければ。

2022年12月31日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑ヒースロー空港にて。

荷物の重量オーバーや日本独自のコロナ対応への申請作業など、

不安も多かったが、無事にチェックインを済ませることができた。

今から飛行機に乗り帰国する。

1/31以来つづけてきた「2022イギリス戦記」もこれでおしまい。

読んでくれた皆さん、どうもありがとうございました。

2022年12月30日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑『オオカミだ!』仮チラシも完成。すでに走っている!

ロンドン生活も大詰め、名残惜しさに美術館と演奏会場を回った。

家での梱包作業や掃除や、私が帰国した後にダイアンが

不自由しないよう買い物をして回らなければならないので、

11か月の中で気に入ってきたものを、短時間で。

一軒目はナショナルギャラリー。

ダヴィンチもゴッホもヤン・ファン・エイクもタダで観られるこの場所で

自分が一番気に入ったのはレンブラントのこの絵だった。

作者自身、画題に興味があるというより、明らかに自分の得意技を発揮できる

一コマを日常から切り取った感じがして、気に入った。

これで、4度目。

二軒目はザ・ウォーレス・コレクション。

ここも入場無料。お金持ちによる私設の美術館だがタダ。

一番有名な絵画はフラゴナールの『ぶらんこ』だが、

正直に言って初めて生を観た時から全く感銘しない。

フラゴナールが描く人物の目はどれも瞳孔が開ききっており、

なんだか頭が悪そう。キューピーのお人形と至近距離で

向かい合っているような感覚。

何を考えているかさっぱりわからない目をしている。

私がここで気に入ったのは鎧兜のコレクション。

昔、子供の頃にガンダムシリーズに「騎士ガンダム」というのがあって、

西洋の甲冑に憧れた。が、実際に観てみると、とにかく戦いの中で

自分の体が傷つかないよう必死過ぎる。

あらゆる隙間を塞ぎにかかった結果、それはとても重そうで、

兜など、ほとんど視界を覆ってしまっているから逆に危ないのではないか。

もっとも、こんな装備を身につけるような人物は、後方で指揮を取るのみで

乱戦の場には立つことがないような気もする。

最後に通い慣れたウィグモアホール。

ここは高級そうでいてけっこう親しみやすい。

目当ての演奏家がくる時はもちろん、特に観聴きしたいものが無い時こそ

ここに来て音楽を聴いた。そうして聴いた知らない音楽家の中に、

ずいぶんユニークな人たちがいることを知ることができた。

昨日もホールに寄ることが目的だったから、知らない演奏家だった。

グリーグに『ホルベルク組曲』というのがあり、あれのピアノ版があるのを

初めて知った。ルズヴィ・ホルベアという17世紀後半から18世紀前半を

生きたノルウェーの劇作家を題材にした曲だ。

「北欧のモリエール」というのがホルベアのあだ名だった。

彼は喜劇の作家だったのだ。

音楽は颯爽として、ホルベアの疾走感が伝わってくる。

思わず胸がすき、開放的な気分になった。

イギリスの美術館は写真撮影OKだし、コンサートホールではグラスを客席に

持ち込んで飲みながら演奏を聴いて良い。そういう習慣ともお別れの日だった。

日本に帰ればそれらは禁止事項だし、またマスクを付けての生活が始まる。

けれども、やっぱり日本での仕事と生活のためにこの11ヶ月間を

過ごして来たから、試してみたいことがたくさんある。

勝手知ったる日本に帰れる。そういう開放感が強い。

やっと自分の持ち場に戻る!

2022年12月29日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

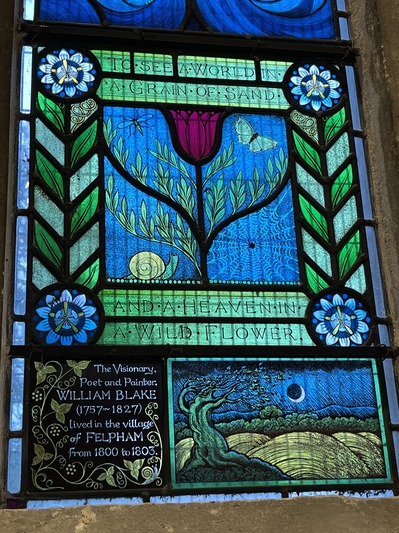

中野note ↑この景色はブレイクの過ごした220年前も同じだったのではないか。

昨日はFelpham(フェルパム)に行った。

ロンドンから南に2時間ほどのところにある海岸沿いの街だ。

真南に行くと有名なブライトンがある。

海沿いに西に行くと日本人が名前だけ知っているポーツマスがある。

フェルパムはその間にあるマイナーな街。

ここは詩人ウィリアム・ブレイクの関連地で行き残した最後の場所だった。

ずっと気にかかっていたが、遠出でもあるし、特段イベントもなく

いつでも行けるものだから後回しになり、ついに帰国の日が迫ってしまった。

それで、早起きして行くことにした。

生きている間は不本意な仕事しかできなかったブレイクは

生粋のロンドンっ子で、70年の生涯のほとんどをロンドンで過ごした。

けれども、あまりの困窮に3年だけロンドンを離れる。

そこで移り住んだのがフェルパムだった。

明らかな都落ちだから、きっと寒村だろうと想像していた。

けれども、実際に訪れたフェルパムは観光地で、店も多かった。

ブレイクが暮らしたのは1800-1803年だから一概に同じとは言えないが、

暖かで風光明媚なことに変わりはなかったと思う。

昨日は寒いし、雨だし、強風だったけれど、

ここが冬でなければとても過ごしやすい土地であることはすぐに分かった。

ブレイクが暮らしたコテージは博物館として保存されている。

残念ながら修繕が間に合わずに中に入ることはできなかったが、

外から眺めることができた。この場所で彼は中年の三年間を過ごしたのだ。

今までは、何か寂しげな三年を想像していたが、実際に来てみると

英気を養うような期間だったのではないか。そう思えてきた。

そのコテージの目と鼻の先にあるパブ、The Fox Innで食事した。

創業は1790年だからブレイクが越してくる10年前からここにあったわけだ。

このパブでブレイクは反動的な演説を打ち、逮捕されたという。

さらに3分ほどのところにある聖マリー教会。

誰もいない建物の周囲をウロウロしながら、たまたまやって来た男性に

声をかけると、電気を点けて中を案内してくれた上、ブレイクを記念した

ステンドグラスの場所を教えてくれた。ちゃんと隅の方にキャプションがある。

一番の収穫はビーチだった。

行きしな、小雨・強風の荒々しい海辺づたいに歩いて縁の地一帯に辿り着いた。

風が強過ぎて傘がさせない。体を前に傾けないと進めないような風。

あまりに強過ぎて、すれ違う人たみなと笑いながら挨拶を交わし合った。

ふとみると、カモメが何匹も飛び立とうとしていた。

海の方に向かって風に乗ろうとする。けれど、誰も彼もが押し戻されて

着地を余儀なくされていた。けれども、飽きることなく、もう一回、もう一回。

海辺とカモメのこと。

この景色はブレイクの頃と変わらずにあるものだろう。

これを見て、彼は励まされたかも知れないと思った。

そうしてロンドンに戻ったのかも知れない。

1803年から20年数年間、ブレイクはロンドンで足掻いた後に亡くなる。

移動時間合計5時間。滞在時間2時間半という小旅行だった。

強風すぎて傘もさせず濡れたから、帰国前に風邪をひかないようにしなければ。

2022年12月28日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

渡英した時、トランク一個。リュック一個。書類かばん一個で出発した。

書類かばんはわざわざ買った。なぜかというと、ロンドンではリュックを

してはいけないと聞いたから。治安の悪いロンドンでは、

背負ったリュックですら気付かぬうちに背後からの盗みに遭う。

そういう触れ込みだった。書類かばんは肩からかけると体の前にくる。

が、ここで暮らすうちに、リュックは大丈夫だとわかってきた。

都心ではいつも足早に歩いているか、催し物会場の中にいる。

あまりカフェにもパブにも行かない。それが良かったのだろう。

幸い、泥棒には遭わなかった。書類かばんを持って、

荷物が常に自分の前にくるようにしていたのは

ほんの半月ほどの間だけだった。

ともかくも、行きの時にはトランクの重さを量りさえしなかった。

春夏用の服は後で送って貰えばいいやと高を括り、

当座の衣類しか持って来なかったことも荷物を軽くした。

この計画は、渡英後に起こった戦争により挫かれることになった。

だから服を買った。それからCDを買い、少し本を買い、

何より書類が増えた。300以上観た公演に関する全ての付属資料、

当日パンフレットとかチラシとか、それらをいちいち保存してきたから、

とてつもなく重くなってしまった。

で、現在である。

先週、ダンボール二個を日本に送り出した。

24kgの荷物が二つ。制限25kgだからパンパンに詰め込んだ。

それから昨日はトランクを二つ作った。

23kg制限で二つ。

こちらでできた友だちに体重計を借りて、いちいち掴んで乗り、

自分の体重を引きながら量る。結果、一つは22.5kgで収まったが、

残る一つは8割入れたところで30kgに達した。

完璧な超過である。仕方ない。料金を払って凌ぐしかない。

それにしても、お金で全てが解決できるわけではなく、

オーバーも9kgまでが限界だそうだ。最後まで闘いは続く。

しかし、20kgくらいの荷物でやってきて、

帰りは100kgに到達してしまっているということだ。

生活は恐ろしい。帰国したのち、これらがどこに収納させるのかという

問題もある。闘いは続く。

2022年12月27日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑イギリスでは汁物にありつくのが難しかった。Deli-Xでよくこれを食べてきた

いよいよイギリスを離れる前に、何軒か店を回っている。

どれも格別に親切にしてくれたレストランと喫茶店。

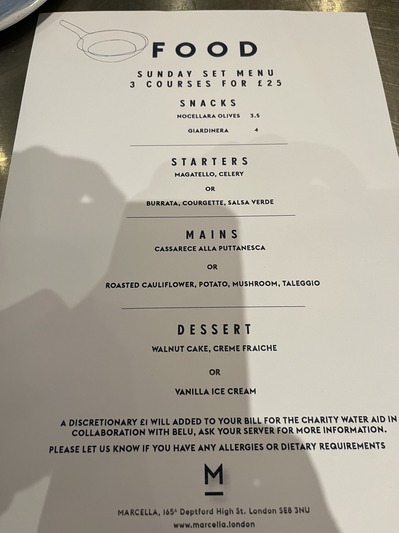

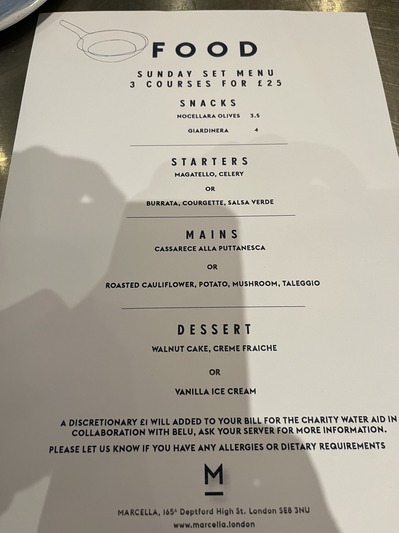

まずは、イタリアンのマルチェラ。

イギリス人にはアルデンテという概念がなく、

大概のスパゲッティを食べると猛烈に後悔する。

実際、イギリスのサイゼリヤのような店でカルボナーラを頼み、

水っぽくてブヨブヨしたものを食べた時はずいぶんと

落ち込んだ。ひたすら胡椒をかけてごまかす。しかも2,000円強。

が、このマルチェラは違う。

研修先の劇場のすぐそばにあり、決して安くはないが、

クオリティが抜きん出ていた。渡英直後に初めてまともな食事をしたのが

ここだった。それから、ちょっと贅沢したいときに行き、

知り合いを招いての食事に使ってきた。最後にシェフたちに挨拶した。

それからDeli-X。

ヴァイオリニストの友人ピーター・フィッシャーとの溜まり場だが、

コメダ珈琲的に居心地が良いので、一人でよくパソコン仕事をした。

電源を繋ぐことができたからだ。夏の暑い盛りは、ここでミネストローネを

食べて凌いできた。通常は2枚のパンがいつも3枚付いてきたのは、

オーナーのダニエルさんの心づくしだった。

あとは、自炊。

イギリスでは一度も料理をしたことがなかったが、

12/25クリスマスはどの店も閉まり交通機関も停止したために、

前日に材料を買っておいて初めて料理した。最初で最後の料理。

今週は最終週だから、フィッシュ&チップスやパイ&マッシュも食べるつもりだ。

特に後者の店で食べられるウナギの煮凝り、ジェリード・イールには相当に

はまってきた。イギリス人のほとんどが忌避するそれを私は気に入ってきた。

和食屋の付き出しに出てくる魚の煮凝りのような感じで、美味いと思うのだが。

2022年12月26日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野WS『ベンガルの虎』 ↑スタンダードなベンガルトラ

第11回=最終回の『ベンガルの虎』本読みでした。

同時に、これは2022年最後のWSであり、

私がロンドンからお送りするラストの開催でもありました。

前回、月光仮面を名乗ってイキった銀次が巨大ハンコで

グリグリされかかり、追い詰められたところまでやりました。

このグリグリに対し、猛然とカンナが助けに入ります。

が、『薔薇族』というゲイ雑誌のエディターに扮した中年男=二幕の

予想屋・将軍が乱入し、敵方はますます強大になるばかり。

ここからは、70年代の唐作品ではお馴染み決闘シーンに入ります。

今回はフェンシング。基本的に終盤に決闘があるのは

唐さんが大好きなマカロニ・ウェスタンの影響ですが、

フェンシングといえばハムレット。

きっとこの世界的台本もヒントになっています。

しかも、唐さんの方が遥かにコミカルです。

さっさと追い込まれた銀次に変わりカンナが名乗りを上げて

俗物隊長と死闘を演じますが、胸元を切られたカンナが乳房を

閃かせながら立ち回りし、ゲイ設定のエディターがいたたまれずに

目を背けるところなどは、なかなかのふざけっぷりです。

ことに、町内会長たる俗物が町会メンバーから癒着感たっぷりの

声援を受けた際、カンナが俗物に放つ「だまれ、 旦那芸!」

という啖呵は、罵り言葉としてはなかなかの名ぜりふです。

そしてこの珍妙さと悪ふざけの入り混じった殺陣は、

カンナを庇いに入った水島をカンナが偶然に刺してしまうことで、

突然に収束します。

それから一旦、銀次と二人きりになるも、

今や、この世に生まれ落ちることができなかったことが明白となったカンナ、

白骨街道からこだまする死の虎の吠え声を背後にまとった彼女を、

銀次は支えることができません。

このシーン、カンナの「あたしは形が欲しいんだ。形のあるものが欲しいんだ」

というせりふも、彼女の境遇を思えば悲痛です。

水を汲みに行くと言って銀次は退場。

すると、再度、母のマサノがトドメのお迎えのように現れ、

カンナは生を渇望する死者として、リンの光すら周囲に浮かび上がらせます。

そして、いよいよカンナは行李に入る。その時、虎の吠え声も響きます。

つまり、死を司どる虎を行李になぞらえ、行李=虎に飲み込まれる

シーンが出来します。

すわ、勝負あったかというところで、銀次が再登場する。

彼は別の行李を掲げ、この自分流の行李にカンナを背負い、

生に向かう道を切り開いてみせると宣言する。

気弱な水島くんだった銀次が、いよいよ、一幕でカンナがけしかけていた

「ライオンと闘える男」に覚醒した瞬間です。

銀次の「行李に入っていろ、女っ。今度はぼくが旅をするんだ!」という

最後のせりふ、フェミニズム的には問題がありますが、劇の文脈を押さえると、

これがカンナにとって待望の、頼り甲斐のある男の宣言であることは明白です。

死の遠吠えにより迫るベンガルの虎に対峙する銀次、という構図で物語は集結。

まさに死中に活を求める銀次の旅が始まるところで物語が幕を閉じます。

『鬼滅の刃』、鬼となった禰豆子を背負う炭治郎と同じ構図ですね。

劇終盤、カンナは「虎」をめぐって銀次に2種類のオーダーをします。

(1)恐ろしい虎と闘ってほしい

(2)虎のようになって恐ろしい虎と闘ってほしい

ここで扱われる「虎」が正反対の意味だから読者やお客は混乱する。

でも、そんな風に正反対を矢継ぎ早に繰り出し、心地よい混乱を勢いを

竜巻のように生み出すのも、唐さんの才能です。

↓(1)恐ろしい虎を引っ張ってきて闘ってくれと頼む場合。「虎」は恐ろしい悪者

(2)カンナが銀次に、虎のように強くなって、恐ろしい虎と闘ってくれと頼む場合

↓この場合、「虎」は正義の味方です。

ちなみに、これはワークショップ本編では触れそびれたのですが・・・

最後まで読み切った上で、劇全体の冒頭のト書きに返ってみるとさらに愉しい。

ト書き冒頭の三行は一見すると『ビルマの竪琴』、白骨街道を示すもののように

見えて、実はカンナの渇望を暗示するものだったことがはっきり理解できます。

もう一度、冒頭を味わってください。それからカンナが登場することの意味。

白骨街道には日本人兵士の骨だけでなく、

それより以前に南洋に散った不幸な女たちの境遇、

生まれ落ちることができなかった小さな命の無念も含まれているのではないか。

実に唐さんらしい視点です。

唐さんの戦争批判を超えた根源的ないたわりの心と想像力。

弱いものへの慈しみを感じとることができます。

『ベンガルの虎』、傑作です。

次回は2023年1月8日(日)から。

19:30-21:30の時程で『秘密の花園 初演版』に入ります。

ご参加お待ちしています。

2022年12月23日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑いつもカフェで気さくに話してくれたギャビン。威圧感が微塵もない人た

昨日、12/22(木)に語学学校を卒業した。

当初は12/9(金)の卒業予定の10ヶ月コースだったが、

通い始めて2ヶ月目にはAlbanyの活動が軌道に乗り、

毎週火曜日を休まざるを得なくなった。

そこで、休む分を延長してくれたのだ。

そのようなわけで、初めの半年は週4で通っていたが、

8月に入ってからは地方遠征が増えてやや崩れた。

もう躍起になって各地を廻り、Albanyでのミーティングも増えたから

不良学生に転落していった。

極め付けは11月以降。帰国を控えて来年の企画が本格化するに従い、

英国時間の朝=日本の夕方にオンライン会議を組まざるを得なくなった。

しばらく不登校みたいになり、登校すると「久しぶり」と言われるように

なってしまった。

今週はすでにクリスマス休暇の学生も多くて、

閑散とした学校に最後の思い出として通った。

初期に自分のモチベーションをかなり高めてくれたエリザベス先生は

先週で年内の仕事がおしまいだったから、初めて食事に行った。

「スシが食べたい」と言われてグリニッジの良さげな店に行き、

ばらちらしの食べ方を伝授した。

刺身をつける醤油にわさびを溶くのは御法度だが、

ちらし寿司に限ってはそれで掻っ込む無作法こそ美徳となる。

『江戸前の旬』という週間漫画ゴラク掲載の有名なマンガにも

そういう教えを説いた回がある。そう伝えておいた。

帰りに本をプレゼントされて、帰国後の英語での読書を推奨された。

良い先生だったし、友人として付き合ってくれた。

そしてAlbany。

12/24(土)にキッズプログラムを観に行くのが私のAlbany納めだが、

昨日は最後の総括としてギャビンと話した。

スタッフの雇用形態とか、レジデントカンパニーとの関係性、

後継者問題から来年度の運営形態に至るまで、ここぞとばかりに

しつこい質問をした自分に丁寧に答えてくれた。

最後にWhatsAppを交換して、今後も連絡を取りやすくした。

貴重な時間をとってくれたのだから、

昨日のギャビンとの時間には多くの準備を費やして臨んだ。

質問事項をあらかじめ紙に書き出したり、今年に自分が観てきた

プログラムを整理した表を見せながら喋った。

Albanyのプログラムは72公演を観た。

レギュラーのキッズ・ファミリープログラム有り。

貸し館あり。もちろん2022年に注力したフェスティバルプロあり。

3月23日19:00には、2022年を総括するミーティングが行われる。

ミーティングと言っても、テレビ番組みたいな仕立てで面白い。

今年の3月に誰が誰ともわからず参加した時には、英語がまたまだ

難しくて難儀したけれど、全てを知り尽くした今度の会議は愉しめそうだ。

日本時間では、3/24 AM4:00からの開催。

久しぶりにみんなに会えるのだと思うと、喜んで起きるだろう。

折り詰めの寿司でも買っておいて、見せびらかしながら参加しよう。

2022年12月22日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑光るパペットとともに歩く4,000人強の人たち

昨夜はAlbanyのメンバー、ソフィー、メグらと連れ立って

Beckenham Place Parkに行った。

ルイシャム地区の南の方にある大きな公園だ。

発音が難しい。カタカナにするとベッケンハム・プレイス・パークとなる。

しかし、私にはどうしてもバッキンガムパレス・パークに聞こえてしまう。

打合せ初期、私はずっとバッキンガム宮殿の前の公園で

何か催しをやるのだと思い込んでいた。

同時に、一年間行ってきた地域のフェスティバルの終幕を

どうしてルイシャム外でやるのか?マークで頭がいっぱいだった。

が、チラシを見て得心した。

確かにルイシャム地区には似た発音の公園があったのだ

公園に着くととても暗かった。

こちらも日本での野外イベントの経験が多数あるが、

安全管理上、日本だったら明らかに問題がある暗さだった。

足元が見えないし、好き放題に走る子どもをすぐに見失ってしまいそうだ。

その中で、各所でリハーサルが進行していた。

合唱したり、楽器が演奏されたり。霧がかった広くて暗い公園のあちこちで

ポツリポツリと人々が動き、合唱したりしている光景は、

UFOを呼ぶ儀式のようだった。

スタート1時間前だから、まだ人の気配は薄い。

この公園でのメインコンテンツはサーカスである。

若手のフィジカルパフォーマンス系のサーカス団がテントを建て、

12月半ばから1月上旬まで興行を行う。

それを土台に、先ほど道すがら見てきたフィナーレが展開するという趣向。

まずはテントに入り、セレモニーに立ち会った。

今年一年間のフェスティバルを記念して、Albany代表のギャビンや

ルイシャムカウンシルの偉い人、代表的なクリエイターが次々と登壇し、

スピーチを行った。面白いのは、こういう場で、皆さんはポケットに手を

突っ込んで喋ったりする。これが普通なのだ。

ギャビンの紹介で、これまでやってきた数多くの、

ほんとうに数多くのイベントの映像がダイジェストされた。

その場にいた中で、自分は最も多くそれらに立ち会ったのではないか。

まるで走馬灯のようだった。それぞれの場にいた聴衆、スタッフ、クリエイターを

思い出して、各地各時間に繰り出された莫大なエネルギーの総量を思った。

ほんとうに途方もない。

イベントの中には数千人を集めて大いに熱狂したものもあった。

が、中には、荒削りなもの。チラシが完成したのはやっと10日前だったもの。

聴衆がさっぱり集まらなかったものも多数あった。

けれども、こちらのメンバーはそういったことを引きずることもなく、

とにかく乱打戦を制するように協力しあって前進してきた。

聴衆がほとんど関係者だけだった時も、限られたメンバーで

熱心に拍手して、胸を張って一つ一つのイベントを凌いだ。

ダイジェスト映像に見入っていると、

自分にはなぜか、そういう爆発しきれなかった光景の方が胸に迫った。

よく凌ぎ切ったスタッフたちへの敬意が込み上げてくる。

小一時間ほどそんな会があって外に出ると、驚いた。

その前まで閑散としていた公園に、4,000人超の聴衆が溢れていた。

自分はこの企画にはノータッチだったから、あまり内容も知らず、

本当に初見の一人として驚きながらこれに加わった。

最後のイベントは、こんな具合。

林の中から、光るパペットが生まれて、それは小学校一年の子どもの大きさくらい。

彼が別に光る球体を追いかけて、公園の歩道を進む。聴衆はその周りをゾロゾロと

ついて行く。途中、合唱や、ライトを振り回すダンスや、この地区の皆さんによる

パフォーマンスに遭遇し、コミュニケーションしていく。

ある地点までいくと、光るパペットは成長し、巨大な4メートルくらいの大きさになる。

彼は多くの人たちにハイタッチしながら、木を愛でたり、鼓笛隊と絡んだりしながら

公園中を闊歩し、やがて大きな教会の前まで来て皆に仕草で挨拶をした。

そして、その光を失い、建物の中に消えていった。

その前のテントでのセレモニーが終わった時、すでに気温は4度くらいだった。

初め、あまりに寒かったので、風邪を引かないかどうか心配だった。

このイベントは1時間くらいあると聞いていたから、かなりビビった。

けれども、始まってすぐに時が経つのを忘れた。

4,000人以上の人々を引き連れて霧深い闇の中を光る人形が先頭をゆく。

大行進だった。ルイシャムらしく、あらゆる人種の人たちがいた。

子どもも、赤ん坊も、お年寄りも、車イスの人も。犬もいた。

そういう人いきれが大移動していく光景に見惚れながら歩くうちに

あっという間に終わってしまった。寒さも感じない。

高揚して、風邪など引こうはずがない。

終着地点の教会の前で熱狂する人々を見て、

気がつくと代表のギャビンが立っていた。

普段から、こういう場所でギャビンはいつも傍観しているのみだ。

実際に手を動かしているのを見たことがない。

そして、けっこうな割合で一人ポツンと立っている。

ここに集まった人たちはそれぞれによく働き、よく楽しみ、

熱狂の中で自分を燃焼させていた。

けれども、ここにいる人たちの中で、

一番基礎になっている人物こそギャビンだった。

彼がAlbanyを背負ってからの20年以上がなければ、

このイベントも、聴衆の集まりも、すべてがないのだ。

感動して後ろから彼の写真を撮っていたら、

振り返って自分に気づいたギャビンがこちらを指さして笑った。

彼の姿を、自分は一生忘れないでいようと思う。

2022年12月20日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑小さな劇場、小さなカフェだけれど、いつも人の気が充満している

昨日はその最高潮だった

昨日は3月から参加してきたシニア向け企画

"Meet Me"のクリスマス・パーティーだった。

当初は近所のパブJOB CENTERで開催する予定だったが、

1週間前に店側からキャンセルの通達があり、

プロデューサーのソフィーはげんなりしていた。

そう。英国では店側から一旦受けた予約をキャンセルされることが

ままあるのだ。日本では考えられん。

気を取り直して、

結局はいつもの稽古場で手作り開催することにした。

Albanyにはカフェがある。

そこに調理場もあるので、カフェのスタッフたちが

ヨークシャー・プティングだとかチキンのソテー、

ベジタリアンには焼きナス、人参のグラッセ、

ブロッコリーなどの和え物、じゃがいもを焼いてくれた。

昨日の出席率は極めて高く、日ごろ休みがちなシニアも沢山来ていた。

初めは、カフェスペースで合唱する。いつもアート製作に

取り組んでいるシニアたちがメインの聴衆。

そこに、カフェを利用するお客さん、クリスマス用のキッズプログラムに

訪れていた家族連れのお客さんたちも聴く側として自然に加わる。

いくつものクリスマスソングを歌ううち、

劇場事務所からもスタッフがみんな顔を出し、合唱を応援し始めた。

要するに、劇場建物に居合わせた人たちみんなが集まり、

振り付け付きで大合唱する格好になった。

唐さんの出身である長屋の家族的雰囲気が溢れ、かなり感動的な

光景だった。

それからいつものリハーサルルームに移り、みんなで食事。

みんな帽子をかぶって、クラッカーを鳴らして、

職員もボランティアスタッフもみんなで食べた。

それから、クリスマス恒例のくじ引きがあった。

続いてシニア側の幹事からボランティアスタッフたちへの

表彰があり、その中には自分も対象として入っていた。

エンテレキーアーツのスタッフで、これから産休に入るジャスミン、

それから自分は特に手厚くしてもらった自分が、順番にスピーチした。

ジャズミンは短めだったけれど、

自分にとってこれが本当に最終最後の機会だから、

日本語で挨拶する時のように時間をとって喋らせてもらった。

これまでのことを思い起こしながら込み上げてくるものが多すぎて、

御礼を伝えるのに必死で時間が経つのを忘れた。

英語についてずっと自信無く過ごしてきて、

今も大して上達しなかったという感慨の方が強い。

けれど、10分くらい、自分が英語で喋っていることを忘れて

話せるようにはなった。

そのあとはお開きとなり、一人一人と別れを惜しみつつ、

人生の先輩たちに「アツシはワイフとチルドレンを大事にしろ」と

繰り返し繰り返し言われながら彼らを見送った。

自分が一番の基礎としてきた企画が完全に終わった。

あとは明日、CEOのギャビンと総括的な話をして研修は終わる。

その後に御礼のメッセージを方々に書いて仕込んだら、Albanyはおしまい。

やること多し。もうひと越えだ。

プロデューサーのソフィーと。見た目通り終始優しかった。↓

2022年12月20日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑雪のために道をはみ出して歩くことが難しいのに・・・

最近、なぜか映画『八甲田山』が観たくて仕方ない。

YouTubeで細切れの映像を観るのだが、やはり全体が観たい。

別にロンドンに雪が降ったからではない。

ロンドンに雪が降ったのは1週間前だが、それより遥か前、

1ヶ月半くらい前からなぜか『八甲田山』が観たいのだ。

考えてみれば、これは、すぐ隣にある危機への

シンパシーではないかと思う。英国では、通い慣れたはずの

道ですらすぐに危機が訪れる。

ストライキは起こり、予告もなしに駅は閉鎖される。

先日など、都心めがけてバスに乗ったところ、

道が混みすぎているからと運転手は一言だけ放送を入れ、

途中で勝手に進路を変えた。そして、最寄りの降ろしやすい

バス停で全員を降ろしてしまった。

看板に偽りありにも程がある。

しかし、不思議だが誰も文句を言わない。

渋滞によりバスの到着が遅れて遅刻した経験はあるけれど、

バスが引き続きの運行を放棄しての遅刻とは。

果たしてこれはよくあることなのか。さっぱりわからない。

ところで、先日はまたしても郊外に出かけた。

例によってコンサートを聴くためなのだが、

途中の道にはかなり往生させられた。

こちらはナビが2時間半での到着を予想していたところを

ビビって4時間半前に家を出た。だから最寄り駅に着くのも早すぎて、

シャトルバスが迎えに来るまでに1時間半もある。

ナビを見れば30分ちょっと歩けば良いと出ていたものだから

勇んで歩き始めた。が、あっという間に民家はなくなり、

原野みたいな光景。本当にこんなところに劇場があるのかと

思いながらも、Googleナビに従って歩道のない道を前進した。

が、道半ばでNo footwayの表示。

そんなの今さら言われても困るから、ドキドキしながら小走りに前進し、

途中ビュンビュン走る車に邪険にされながらも何とか目的地に着いた。

電灯の無い道だった。

日没したあとだったら、車は私がいると気付かずに飛ばしただろう。

陽が残っていて良かった。

あと2週間で帰国したら、何か食べながら『八甲田山』を観たい。

2022年12月16日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

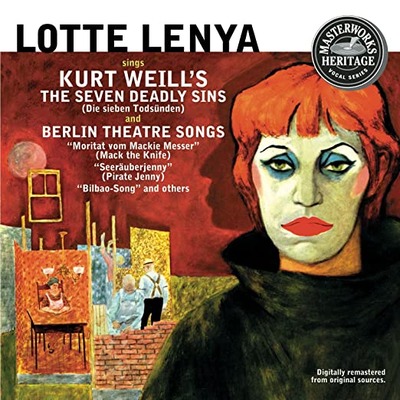

中野note ↑ミミと一緒に聴き、終演後にSarah Connollyに挨拶に行った。

一ヶ月くらい前に発見して小躍りしたコンサートに行ってきた。

今回はお世話になってきたミミを連れて。

開場前にミミの好きなレストランに行ってご馳走になり、

こちらはチケットをプレゼントした。

Middle Temple Hallという都心にあるサロンでのコンサート。

クリスマス用の特別な会だったから、休憩時間にドリンクサービスもあり、

内容も変わっていた。

サラ・コノリーの歌だけでなく、ヴァイオリンの演奏、

ベケットやクリスマスの童話を面白おかしく語る朗読。

Temple Church付属の男声合唱、子どもたちが登場してプレゼントを

置いていく演出まであった。

初めはかなり権威的な感じがして面食らったけれど、

休憩時間を挟んで後半になると、お客さんも酔っ払って

座が砕けた感じになり、面白かった。

サラ・コノリーはいつも通り素晴らしく、

シューベルトも良かったけれど、初めて聴いたフーゴー・ヴォルフが

特に美しかった。そして、彼女は遊びでピアニストと連弾をし、

さらに弾き語りまで行った。

終演後に挨拶に行き、ピアニストとしても称えた。

私のイギリスでのボスです、とミミも紹介して楽しく話すことができた。

ホールのスタッフの一人、黒人のおじさんはかなり面白い人で、

初めて訪れた私たちを丁寧に案内してくれた。下の写真は、

「ここでシェイクスピアの『十二夜』が初めてレコーディングされた」

という記述に注目して撮影した。

ここでの上演が、映像として記録されたということか?

ちょっと分からないけれど、私のカバンにはAlbanyでお土産にもらった

『Twelfth Night』のカッコいい本がたまたま入っており、

三人で盛り上がって撮影。

ずっと一人でこんなこともしてきたと、ミミに伝えられて嬉しかった。

2022年12月15日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑ こちらでの毎日が溢れている品々

昨日は水曜日だった。

The Albanyでは毎週水曜15:00にカフェで集まりがある。

別になんの強制力もない会。おやつとコーヒーが出るので、

オフィスにいる人、その時間に余裕がある人はカフェに集まっておしゃべりする。

今年のAlbanyはあまりに忙しかったから、これは今月の頭から始めた習慣。

昨日はミミと約束があり、特に時間前に余裕を持って行くようにして、

パソコン仕事をテーブルに座ってしていた。

すると、みんな集まってきて、いつもより盛んにコーヒーを勧める。

妙に熱心だから、進行中のメールづくりを中断して輪に加わった。

いつもはもっとフリーな雰囲気だけど、

不思議に思いながらコーヒーを注いでミルクを入れようとしたら、

自分のためにちょっとしたセレモニーと贈り物の時間が始まった。

来週、忘年会があると聞いていたから、その時がお別れで

その時に挨拶しようと思っていた。だから、これは不意打ちだった。

みんなの中には、今週末で仕事を終えてクリスマス休暇に入る人もいる。

だから、昨日になったのだ。

みんなの前で挨拶をして、Albanyの素晴らしさと感謝を伝えた。

ここは建物は小さいし、煌びやかな作品をいつもやっているわけではない。

けれど、日常を大切にしている。

今日も、周辺地域の人たちが望むことをやって、

多くのクリエーターたちが間借りした事務所で新たな展望を語りあって、

いつも活気のある食堂やパブのような劇場だ。

プレゼントを開いたら、

一年間のフェスティバルの中で体験してきた全ての事業のチラシ、

一緒にした作業の合間に食べて私が「美味い!」と気に入った現地のお菓子

(スーパーで売っているやつ)

私がいつも食べてみんなにもプレゼントしていたパン屋のパン、

自分が発見してみんなに教えた近所のカフェのキャンドル、

この作家が好きと話していた英国作家のビンテージ本などが入っていた。

こういう人たちなのだ。

彼らは、日ごろ自分とした会話をよく覚えていてくれて、

その証言を持ち寄って、今日のプレゼントを仕立ててくれたのだ。

ロンドン市から受託したフェスティバルのおかげで、

今年のAlbanyスタッフがイギリス人にあるまじき忙しさだった。

折に触れ、何人かに「もっと一緒に食事したり、出かけられなくてゴメンね」

と言われてきた。

その度に私は「気にしないで。おかげで、たくさんの催しを体験できるから」

と返事してきた。

プレゼントを見て、彼らが、自分との限られた時間、

なかなか上達しない英語でのコミュニケーションの中でも、

いつもこちらに興味を持って、注意を払ってくれていたのが伝わってきた。

英国は契約社会で競争も激しい。

何人かは契約を終えて劇場を去り、何人かは契約更新の是非を巡って

これから打ち合わせに入る。すでにステップアップを決めた人もいる。

けれど殺伐とせず、上記のような配慮を忘れない。

だからこそ、常に緊張感を持って自分の腕を磨いている。

システムや制度や肩書きや役割で振る舞うのではなくて、

人間の裁量を常に重視している。

これからの目標がはっきりと見えてきた。

なぜ自分が唐さんやテント演劇が好きで、

神奈川の仕事をするようになってからも、なぜ各地を走り回って、

シニアや障害者の人たちとの企画をつくってきたのか。

その中で何を押し通そうとしてきたのか。はっきりわかってきた。

2022年12月14日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑粘土細工しながらクリスマスソングを大声で歌うシニアたち

昨日は"Meet Me"というシニア用レギュラーWSの年内最終回だった。

いつも通り合唱をし、アート製作をし、ここ一ヶ月取り組んできた

特別プログラム"陶芸WS"も行った。

初めて参加した3月から半年以上が経ち、今では全員と顔見知りになった。

ボランティアスタッフの中には新たに加わる人もいて、こちらが道具の

しまい場所を教えてあげることもある。

シニアたちが休憩時間に飲むお茶について、

それぞれの好みを把握するまでになって、

みんなも打ち解けて話してくれるようになった。

何枚もクリスマスカードをもらって、こちらの習慣を実感した。

先週に都心の劇場で行ったイベントで年内一区切りという人もいるし、

二日前に降った雪の影響で欠席する人も多かったけれど、

いつも通り歌を歌った後に、皆さんにお礼を伝えた。

その後に先生の仕切りで、来年は何が歌いたいかという話し合いが持たれ

みんなが一曲一曲大合唱していくのが面白かった。

その中には、唐さんが『少女仮面』の中で使った『悲しき天使』もあった。

来週まで集まりはあるけれど、次回はパーティーだ。

お世話係のソフィーは、予約してあったはずのパブ「ジョブセンター」が

店側からパーティーをキャンセルしてきたことにゲンナリしていて

おかしかった。いかにもイギリスらしい。

来週は早めに集まって、パーティー会場になったいつもの稽古場を飾り付け、

料理をする必要がある。その時がほんとうに最後になりそうだ。

中には90代の人もいるから、今生の別れは必至。

数多くのアーティストにも会ったけれど、

ここで出会う近所の人々との交流こそめっぽう面白かった。

みんな自信に満ちていて強気だ。明らかに生命力が強い。

英語も、彼らによって鍛えてもらった。

2022年12月13日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑この人に会って一緒に食事した

今回の11ヶ月間の研修中、先週末は明らかなハイライトだった。

前半の山場は7/28-30に行ったThree Choirs Festivalだと感じた。

今回は後半の山場。

場所はミルトン・ケインズ。

友人のピーター・フィッシャーが誘ってくれたので、

ロンドン郊外のこの新興都市にジャズのクリスマスコンサートを聴きに行った。

正直、初めは侮っていた。

地方都市の郊外にあるさほど大きくもない劇場。

自分はJazzに詳しくないので、出演メンバーが誰かもわからなかった。

行きの車の中でピーターに、「今日は何のコンサートなの?」と聴いたくらい。

彼は色々と教えてくれたけれど、知らない固有名詞が多くて

自分にはよくわからなかった。

が、始まってすぐに異変に気づいた。

聴衆は近所の人たちばかりなのだが、やたらと質が高い。

だから終わる頃には、ピーターにくっ付いて翌日もこの演奏会に

立ち会うべきだと思った。

その後、バンドのリーダーとメインの歌手に誘われて、

彼らの家で遅い夕食をご馳走になった。美術館のようなお家だ。

すると、かなり高齢の女性がその食事に加わった。

彼女の名前はCleo Laine。95歳。

メインの歌手はJacqui Dankworth。

バンマスはAlec Dankworth。

Cleoの子どもたちだった。

毎年クリスマスになると、彼らは自宅の隣にある小さな劇場で、

恒例のクリスマスコンサートを開いてきた。

始まったのは50年以上前。Cleoは旦那さんのJohnny Dankworthと一緒に

この催しを始め、現在は子どもや孫を中心に集まる仲間たちに

それが引き継がれている。それがこのコンサートだった。

夜中にロンドンに戻り、翌日は夕方までの時間に買い物をした。

CDを買って、それからジャパンセンターで良さそうな梅酒を買った。

二日目はなお自由度が増したコンサートだった。

終わってまた食事。

乾杯の時に差し入れた梅酒で「カンパイ!」と言ってくれた。

そこからまた、ピーターとロンドンに戻ったのが午前4時。

二日経つが、いまだに現実感がない。

あれは何だったんだろうか。

「来年は家族を連れてきなさい」と言われたけれど。

2022年12月 9日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

いつ日本に帰るのか?

そう訊かれることが増えてきたので、12月31日と答えている。

すると一様に、それじゃどこでハッピー・ニューイヤーか

分からないね、と言って笑う。

12月20日(火)と21日(水)に大きなパーティーがあるから、

大半の人たちとはそこでお別れになる。

と、思っていたら、一昨日は先制パンチを喰らった。

ずっとAlbanyのチケット売り場や入場管理係として

お世話になってきたマチルダが、任期満了で退職することになった。

たった11ヶ月の滞在でさえ、これまでに何人も同じような人たちを

送り出してきた。これがイギリス流の働き方で、だいたいが一年契約。

契約者と息が合えばそれを更新するし、他に行ってもみければ

新たにチャレンジする。そうやって次々と職場を移っていくのだ。

だからこそ、今接している人たちへの敬意と

何もかも自分の腕次第という緊張感を持って働いている

感じがする。一方で、体を壊したらどうするんだろう?とか。

産休とか育休は?とか。なかなか厳しい社会でもある。

終身雇用の方が安心して安定した力を発揮できる。

人間にはそういう側面もあると思う。

イギリスで住んでいるダイアンの家にはプリンターが無いから、

自分はいつもマチルダに添付ファイルを送って印刷してもらった。

明らかに仕事に関係ない、旅行の予約や公演チケットなどを

オーダーすると、かえって丁寧に封筒に包んでプレゼントしてくれた。

イギリス人としては異例に細やかなマチルダ。

またしても突然に切り出されて面食らったメレど、

何度も御礼を言ってマチルダとお別れすることができた。

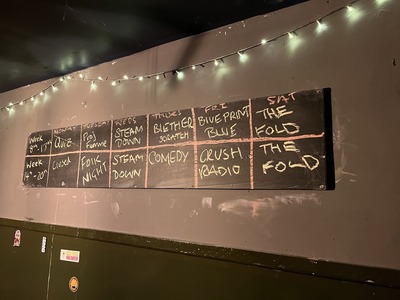

それから、夜は都心でのコンサートを聴いた後、

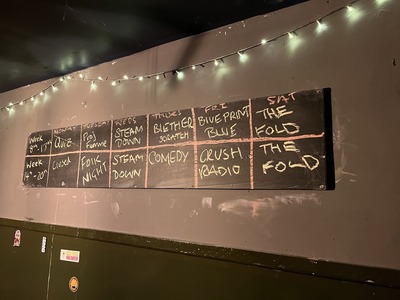

強行軍でAlbany近くのライブハウスにも行った。

渡英直後、衝撃を受けた音楽表現の一つが、

このMatchStick PieHouseで聴いたSteamdownというバンドだった。

ジャンルはFolkとJazzのフュージョン。

当時は特に日本でのコロナ対策感覚が残っていたから特にたまげた。

超過密なスタンディングで皆が上着を脱ぎ捨て、

熱気でサウナ状態になりながら、毎週水曜日の定例ライブで

深夜まで盛り上がってきたのだが、いきなり年内最後だと

言われたので、行かないわけにいかなかった。

24時近くになってやっとライブが終わると、

一気に解放された出入り口から強烈な冷気が入り込んで

気持ち良かったが、片付けをしているジョージに話しかけた。

みんな、アンクル・ジョージと呼んで慕っている彼は、

ライブハウスでのギグを斡旋するプロデューサーだ。

明らかにあまり儲かりそうにない業態なのだが、

それだけにいつもミュージシャンとへの愛情と熱意に溢れていて、

ある時などは、二つの会場で別々のライブを同時進行させて

本人は自転車で30分ほどの距離を行き来していた。

Folkに関心があると伝えると、いま期待できるのは彼ら!

とすぐにオススメを教えてくれて、見知らぬ土地にある会場で

ジョージと待ち合わせたのも面白かった。

別日にこのライブハウスで行われているFolk Sessionにも彼は参加し、

自らギターを片手に即興で風刺的な歌を歌って全員を爆笑させる。

この会はアマチュアの会だから、中にはそれほど上手くない人もいる。

そういう時にみんなの私語がいきすぎると、

「音楽家と歌にリスペクトを持とう」と言ってみんなを嗜め、

歌い手を励ますのも彼だった。

「アツシはファミリーはいるか?」と訊かれて家族構成を伝えると、

「オレは奥さんに離婚されちゃったよ」と言っていた。

イギリスで出会ってきた中で、最も温かみを感じる人の一人。

忘れえぬ人だ。

2022年12月 8日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑右から、司会でヴァイオリン奏者の女の子、リーダー、リーダーがハモる時の

パートナー、自分。そういえば、誰も名前を知らない!?

ああ、お別れの始まりだなと思った。

何をすれば良いか、何が観られるのかよくわからなかった初期の頃とは違い、

今ではロンドンのさまざまな催しをキャッチできるようになった。

だから、昨日も4択あった。

いつものウィグモアホールでバロック音楽を聴く。

ロンドンの南に小一時間行ったところの地方都市にルーマニアの楽団が来ている。

ヴァージニア・ウルフの『オーランドー』が都心の劇場でかかっている。

そしてAlbany近くのライブハウスで行われるフォークソングの集まり。

悩んだけれど、4番目を選択した。

2週にいっぺん、火曜日の夜に開催されるこの会に何度参加してきただろう。

春までは欠かさず、夏場になると遠出やAlbanyの催しが重なって少し遠のく。

秋になって戻ってきたら、集まる人がずいぶん増えて、歌を楽しむより

飲み会の雰囲気が強まった。

まだ12/21にもあると思ったけれど、ひょっとしたらと思って

いつものMatchStick PieHouseに行ったら、冒頭に「今日が年内最後です」

というアナウンスがあって、やっぱり来て良かったと思った。

大人数が集まって超密度、

ホットワインの香りが充満し、揮発したアルコールに頭がクラクラしたけれど

クリスマスソングを皆が思い思いに持ち寄ったステキな会だった。

上手い人、素朴に一心に歌って味わいがある人、

騒ぎ屋の若者、いかにも腕に覚えがあるというおじさん、

色々な人がいるけれど、時間が経つと酔っ払って、一人の歌に

歌と楽器で次々に相乗りしていくインプロが始まって、

期待していた通りの面白い会になった。

この中で自分は、いつもオーガナイザーの女性が歌うのを楽しみにしてきた。

4年前にこの会を始めたという彼女は、いつも少しだけ仕切って、

あとはみんなが歌うままに任せて、でも、流れが途切れると、

自分が静かに歌い始めた。彼女が歌うとみんな静かになって聞き耳を立てる。

それだけの突出した声質と歌唱力を持っている。

正直に言うと、日に一度か二度歌う彼女の歌のために、

自分は熱心に通ってきたようなものだ。

あとは、日本では決して得ることのできない全体の雰囲気。

最後に挨拶をして、写真を撮ってもらった。

例えイギリスに来たとしても、今後この会への参加は至難だろう。

ひとつひとつ行うお別れがついに始まってしまったと思わずにいられなかった。

↓この空気感はまさしくここだけのもの。

2022年12月 7日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑この作業中に強烈に思い出してしまった。

ロンドンでの滞在も残り3週間ちょっとになった。

正直、今は日本に帰る日が待ち遠しい。

何しろ、この慢性的な肩こり、奥歯の痛み、夜の部屋の寒さが

一気に解決するのだ。そう思って、残りの期間は我慢して過ごす。

せっかくいるのだから、

劇場でこちらの人たちと可能な限り熱くやりとりし、

少しでも多くのものを観聴できるよう予定を入れている。

人間は無いものねだりである。

帰国後、数日も経てばまたロンドンに帰りたいと思うに違いないとも思う。

だから、できるだけ後悔しないように。

食べ物の高価なのにはいい加減にくたびれた。

旅先に行けば、もっぱらタイ、ベトナム、韓国、インド料理が希望となる。

暮らし慣れた近所では馴染みの安心できる店があるが、

初めての土地は暗中模索である。

高いお金を出してハズレに当たると侘しい気持ちになる上、

悔しさまでが込み上げてくる。だから、ハズレの少ない上記4カ国が

生命線なのだ。

カーディフでも、夕暮れ後の寒空の下を2kmちょっと歩いてタイ料理屋

に行った。グリーンカレーを注文して、やはり間違いがない。

Albany近辺ではもっぱらベトナム料理。

三軒も良店があるので強いて日本食が無くてもオレはぜんぜん大丈夫!

そう思っていた。

が、昨日、自分がそこそこ飢えていることに気づかされた。

ロンドンに戻り、Albanyでの陶芸ワークショップをやっていたところ、

粘土をテーブルに押し付けて棒状にのばす作業をしながら、

つい日本蕎麦のことを思い出してしまったのだ。

私が蕎麦を本気で食べたいときには秦野市に行く。

野外劇『実朝出帆』に挑みながら発見した名店の数々が

あの街にはたくさんある。店周辺の景色の美しさも含め

都会ではちょっと勝ち目の無いクオリティだ。

もちろん横浜市内、自宅の近所にだってよく行くお店がある。

ああ、今年は年越しそばが食べられないのだな、と思ったりして。

昨日のワークショップでは、ファシリテーターが提供する

匂いにインスパイアされて形を造形する内容だったから、

例えばシナモンの匂いをかいだりした。

すると何故か、これまで大して好きでもなかった八ツ橋が

思い出されるのである。自分でも不思議だが、

シナモンの匂いは自分にとって決してアップルパイなどでなく、

あの「おたべ」のことだったのだ。

あまり自覚してこなかったが、無意識にこたえているらしい。

先日、実家の姉からLINEが来た。

「日本に帰ってきたらみんなでステーキを食べに行こう!」

という明るい誘いだった。・・・大変ありがたい呼びかけだが、

なぜステーキなのか!?

姉だって、学生時代にイギリスとタスマニア島で暮らした。

彼女は同じように感じなかったのだろうか。

特に長く滞在したタスマニアでは、牡蠣をはじめとした魚介が格安で

豊富で、恵まれていたのかも知れない。

姉ながら、どこか日本離れした不思議な感覚を持っている人だ。

↓一個700円以上する赤いきつねを、果たして誰が買うのだろうか?

2022年12月 5日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑Srangwyn Hall

迎賓館のようなホールだった。公演だけでなくパーティーもやるらしい

日曜と月曜の二日間、ウェールズに行ってきた。

実は、英国が4つの国からなることを知ったのは数年前のことだ。

今回の研修を意識するようになるまで、自分にはイギリスと英国と

グレートブリテンとイングランドとUKの違いがよく分からなかった。

さすがに研修の試験を受ける時には多くの人から教わって知識が入り、

実際にロンドンに来てからその感覚が掴めるようになった。

これまでロンドンを拠点とし、イングランドの様々な地域に行った。

スコットランドは3回。ウェールズとアイルランドは一度も行ったこと無し。

だから、というわけではないけれど、ウェールズに行った。

先週にオックスフォードで観たウェールズ国立歌劇場。

本当は本拠地カーディフで観たかったけれど、

気づけば年内の地元開催予定が終了していたので、

ソフトとハードをバラバラにしてコンプリートした。

実際にその出来は今年観てきたオペラの中でもNo.1の面白さで、

もっと早めに追いかけ始めれば良かったと思う。

カーディフの劇場では、すでに慣れ親しんだThe Sixteenの合唱を聴いて

指揮のハリー・クリストファーズさんとロビーでお話することもできた。

それから月曜にはさらに先のスワンジーという街に行った。

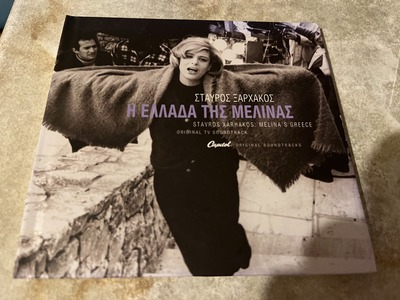

この街にあるBrangwyn Hallという空間で、1981年にウェールズ国立歌劇場が

『トリスタンとイゾルデ』を録音した。これは私の特別なお気に入りで、

だから当地を訪ねてみたかったのだ。

事前の申し入れが効いて、

催し物が無いこの日に特別に入れてもらうことができた。

技術スタッフのキースさんという人が丁寧に案内してくれて、写真も撮ってくれた。

一番感激したのは、私がノートパソコンから当の音楽をかけていたところ、

音響システムにPCを繋げてくれたのだ。

キースさんの心配りには心の底から感激した↑

20世紀前半にこのホールをデザインした美術家の立派なカタログまで

お土産に持たせてくれた

指揮者レジネルド・グッドオールの伝記によれば、

1981年11月末に、この音楽はここで録音された。

大ボリュームでホールいっぱいに鳴り響く、音楽の里帰りだった。

現地に行って、なぜここが選ばれたのか事情がよく分かった。

カーディフから電車で1時間。すぐそばに海が広がるこの建物の駐車場は広い。

ホール自体も、時には結婚式などの催しに使われるものだから、

備え付けの客席ではなく、録音作業向きなのだ。

広い客席部分にテーブルや椅子を並べ、

100人を超す演奏家とキャストが録音に挑み、時にくつろいだのだと思う。

録音技師たちは、この平場にたくさんの機材をひろげたことだろう。

その中心には確かに80歳の小柄なグッドオールがいて、

采配を振るったに違いない。

すぐそばに海を臨むホール。

遥かこの海の向こうには、物語の舞台であるコーンウォールが広がっている。

2022年12月 2日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑寒空の下で屋外プロジェクション。スタッフが手分けして誘導

猫は9つの命を持ち、女は9匹の猫を飼っている。

前半は古代エジプトから伝わる言葉。

後半は17世紀イギリスの神学者トマス・フラーが付け足した。

・・・なかなかの名言だ。

猫の心はかくも気まぐれであり、

女性の心はさらに輪をかけて移ろいやすい。

昨日の晩、Catford=キャットフォードに行った。

アーケードの入り口に巨大な猫の像を持つこの街は

ルイシャム区の中心地であり、ここには市庁舎やタウンホールがある。

街の中心にある通りでパブリックプロジェクションが始まった。

初日をお祝いして、大きなパブでセレモニーも開かれた。

作品は、大気汚染を訴えるものだった。

人間の体内にいかに汚染された空気が入り込み、

時間をかけて堆積しながら人々を蝕んでいっているのかという映像。

ルイシャム・カウンシルのある庁舎から窓越しに映像を打ち込み、

向かいにある壁面に投射した。ここは南北と東西に進むバスが行き交う

交通の要所だから、両建物の間にはひっきりなしの車通り。

そのモクモクとした排気ガスを貫く仕掛けだった。

ロンドン市、ルイシャム区、Albanyの面々、

プロデューサー陣、アーティストたち。彼らを囲むロンドンのマスコミ。

日没後の気温は7度。1時間くらいスピーチやインタビュー、写真撮影が

行われた。

↓右側がパブ Ninth Life

その後、近くにあるパブ、その名も"Ninth Life"のパーティールームを

貸切にしてセレモニー。スピーチが連続する会はこちらでは珍しいが、

何人かの偉い人が「長かったフェスティバルもあと1ヶ月。これからの

未来につなげて行こう」と語って、自分に日本を思い出させた。

それにしても、"Ninth Life"。9番目の命。

さすがキャットフォードのネコ像の向かいにある名物パブのネーミングだ。

Albanyのスタッフたちもこの店は初めての人が多く、

何人かとユニークな店名の話になって、私は冒頭の格言を披露した。

「それには続きがあって、女性は・・・」

みんな一様に笑っていたけれど、

それを私が知ったのが、10代の頃に見たテレビ番組

『恋のから騒ぎ』だったとは伝えようもない。

あの頃はバブル経済の香りがまだ残っていた。

新團十郎さんの奥さんと義理のお姉さんも、あの番組から出てきたのだ。

よく考えたら、番組タイトル自体もシェイクスピアの影響。

知的な番組だったのだと今にして思う。

2022年12月 1日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

テムズ川の北は観光客用の繁華街や高級住宅地が多い。

Aegel駅の周辺もその一つだ。

お洒落な服屋やカバン屋、カフェが並び、

行くたびに青山・表参道を思い出す。

246のような大通りこそないけれど、

Aegel駅の周囲にあるお店の雰囲気はまさしくそんな感じだ。

文化的にも、

ここにはアルメイダという有名な中規模の劇場と

人形劇専門の小屋がある。そしてなんと言っても、

サドラーズ・ウェルズ劇場。

ダンスで有名な劇場だ。

クラシックからコンテンポラリーまで、

様々なダンスカンパニーがここにやってきて公演する。

日本で一緒に仕事をしてきた安藤洋子さんも、

フランクフルトバレエやザ・フォーサイス・カンパニーで

よくここに立ったらしい。

実際に私もここでフォーサイスやピナ・バウシェ作品を観た。

そしてまた、野田さんの『Q』英国公演もここで観た。

昨日はマシュー・ボーンの『Sleeping Beuty』を観た。

初日ということもあり、集まっているお客さんたちも

洗練されたファッションの人たちが多くて、

とりわけ華やかな感じがした。

この劇場は、今回の研修の候補地の一つだった。

2017年にさいたまゴールド祭で紹介された劇場が

自分の研修先選びに大きく影響している。

サドラーズ・ウェルズ劇場はシニアたちのダンス表現にも

熱心に取り組んでいるから、候補の一つにあがったのだ。

が、なんだか自分には不釣り合いな気がした。

青山・表参道的な洗練、

コンテンポラリーにアーティスティックな様子が柄じゃないように思い、

今のAlbanyにたどり着いた。ワイルドなDeptfordは上野・浅草的で

妙に馴染む。自分は唐十郎門下なのだ。

一方、この劇場には特別な思い入れがある。

サドラーズ・ウェルズは今でこそダンスの劇場だけれど、

300年以上の歴史を持ち、ダンスに特化し始めたのは20世紀に

入ってからのこと。

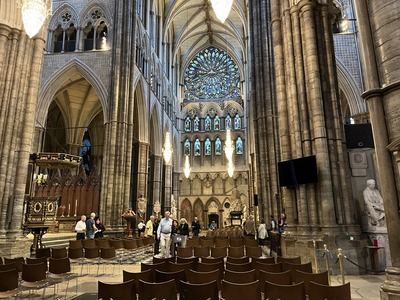

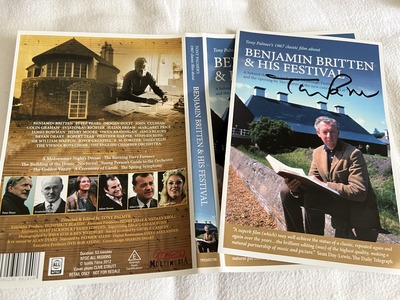

かつては演劇やオペラも盛んだったこの劇場で

1945年にはブリテン『ピーター・グライムズ』初演と

1968年には『ニュルンベルクのマイスタージンガー』公演が行われた。

指揮は敬愛するレジネルド・グッドオール。

彼にとってそれらは、キャリアを決定づけるエポックな公演だった。

晩年を除いていつも不遇が付きまとったグッドオールにとって

1945年は初めて脚光を浴びた公演。

それから数年で長い低迷に入った彼が復活したのが1968年の公演だった。

特に後者はライブの様子がCDになっている。

最初こそおぼつかないものの、幕が進むごとに威力を増して、

最後は宇宙的に異様な盛り上がりを見せる。

実にグッドオールらしい演奏。

大手書店フォイルズでディスクを買うことができたので、

会場前の早めの時間に行って、受付の人に写真を撮ってもらった。

この音楽は確かに、54年前にここで演奏されたのだ。

2022年11月30日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

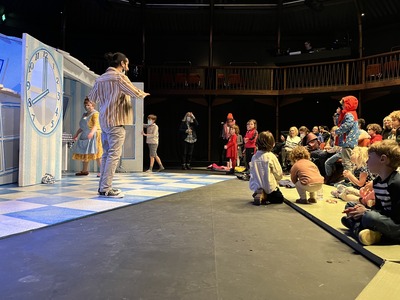

毎週火曜日は恒例WSの日と決まっている。

午後から合唱の練習があった。

もうすぐクリスマス、だから12/8(木)には

都心のオールド・ヴィック座で行われるイベントに参加する。

そこで歌うために、特別に近所の小学生たちと練習。

AlbanyのあるDeptfordは移民の街だ。

アフリカ、中東、アジア・・・、まんべんなくいる。

小学生たちは95%が黒人。これが可愛い。

そして、彼らのウォーミングアップが面白かった。

国歌を歌おうという合唱指導の先生の合図で、

彼らはイギリスでなく、南アフリカ共和国の国歌を歌った。

アフリカ系でない子もいるだろうけれども、今日は南アフリカ、

そういう感じだった。

こちらのシニアメンバーの中にはアフリカ系の人もいるから、

彼らも自然に歌い始めた。それでアフリカ出身なんだと自分が

理解できた人もいた。カリブ出身も多いから、肌の色だけでは

自分には判断がつかない。

こんな風に、いくつもの出身国が当たり前に入り乱れているのが面白い。

日本にも在日の人がいて、沖縄や北海道が独自の出身地であると

誇りにしている人もいると思うが、私は日本人という人との

数の多寡がはっきりしているために、だいぶ違う。

一方で、人間みな同じだなと思うのは、先生に対する反応だった。

昨日、いつも指導に当たっているレイチェルさんがお休みだった。

一昨日の晩、彼女は自分のバンドと一緒にライブがあったのだ。

半年以上お世話になってきたレイチェル先生だし、

どんなライブハウスでどんな風に歌うか興味があって駆けつけた。

ぜんぜん別人のレイチェル。

という風に完全燃焼した翌日だからレイチェルは休んだわけだが、

代わりを務める若手の先生も大したものだった、

が、シニアメンバーの何人かは納得しないのである。

レイチェルじゃないとダメ・・・という雰囲気を漂わせて身が入らない。

こういうところは人類普遍だと思って可笑しかった。

レイチェル先生だって曖昧な指示を出したり間違えたりするが、

皆は不満に思いもしない、が、若手がやると文句が出るのだ。

・・・という具合に来週に向けて準備をしている。

オールド・ヴィック座のステージ裏に入れるのは愉しみだ。

劇を観にいったことはあるけど、裏に入るのは初めて。

高校時代、初めて手に取ったシェイクスピアの文庫本は、

新潮から出ている福田恒存訳『リチャード三世』だった。

表紙を開くと、そこには本場イギリスのロバート・ヘルプマンが

主人公を演じている写真があって、さらに「オールド・ヴィック座」

と書かれていた。今はあまりシェイクスピアなどやっていなさそうだし、

改修もされているだろうが、それでも同じ建物だ。

何か雰囲気を探ることは出来るだろう。

地震のない国の良さがここにある。

2022年11月29日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑日本ではしない替え玉。これで340円くらい

ロンドンでは、クロワッサンが一個400円する。

サンドイッチ一個とミネラルウォーターで1,000円。

だから毎日が真剣だ。

が、物価の高いロンドンにあっていくつか安いと思うものがある。

ハム、チーズ、アイスクリーム、ショーのチケット。

最後のは特に助かっている。今回の滞在はこれが目的なので。

昨日、さらに安いものを発見した。花だ。

今まで数度買い。昨日もスーパーで買って確信した。

ちょっとしたスーパーにけっこう豪華な花束がいつも置いてあって、

それらがさほど高くない。こちらの人にとって身近だからか。

そもそも花束にするような花はいずれも西欧からやってきたのが

理由か。日本で3,000円くらいしそうな薔薇の花束が、

こちらで2,500円くらい。物価の差を加味すれば半分くらいの値段。

それを持って、昨日はウィリアム・ブレイクの墓に誕生祝いに行き、

Albanyでお世話になってきた合唱のレイチェル先生のライブに行った。

こういう時、パッと花をプレゼントすることも、

自分は唐さんから教わった。人の芝居を観に行くときに、

物語に関係がある花を考えて、唐さんはよく買っていた。

が、ハム、チーズ、アイスクリーム、チケット、花、

これらは例外である。他のものは押し並べて高い。

特に高いと感じるのが日本食だ。

よく「日本食を食べたくなるでしょう?」と訊かれるが

値段を見れば到底納得できないから「いいえ」と答える。

それに、何度か経験して失敗の連続でここまで来たのだ。

親子丼、カツ丼、すし、うどん、

どれもチャレンジして強烈な違和感だけが後味として残った。

そこに、先日は一昨日は味噌ラーメンが加わった。

コンサートを聴いた帰り、いつもの通りを一本入ったところに

日本食の店を発見し、驚いた。こんな身近なところに、

しかも、閉店時間の早いロンドンなのに22:30まで営業。

それで、なんだか日本を思い出した。

何かを観て、少し食べて帰る。あれがやってみたくなった。

それで、一杯2,000円する一番安い味噌ラーメンを頼んだのである。

酷かった。ただひたすら酷かった。

スープもひどいが麺がさらにひどい。明らかに小分けにする用の

ザルでしかも茹ですぎているために(英国人はアルデンテを理解しない)、

ニチャニチャと固まった半分ダンゴのような麺が沈んでいた。

歯触りが悪すぎる。向こうから吸い付き、こちらが絡め取られる

ような食感だった。

一晩経ってもあまりにあの口の中のニチャニチャとした感覚、

おの記憶がひどいので今日は一風堂に立ち寄った。

ここは値段を除けば日本とそう変わらない。

多くの人はスープが薄いとかいうけれど自分はそう感じない。

むしろ、温度がぬるいことの方が気になる。雑なのである。

・・・という具合にトラウマを更新しないではいられなかった。

あんなに好きだった麺類そのものを嫌いさせるほどの迫力だったが、

克服して現在に至る。おかげで出費は倍。

2022年11月28日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

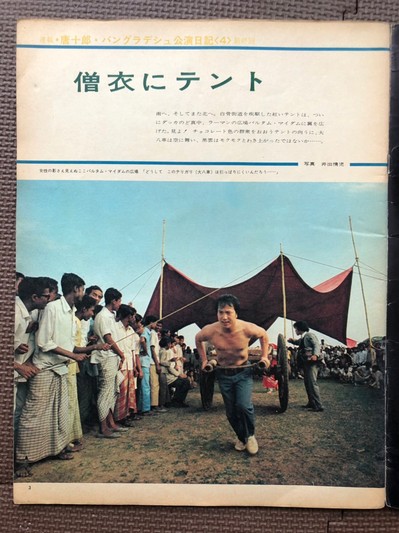

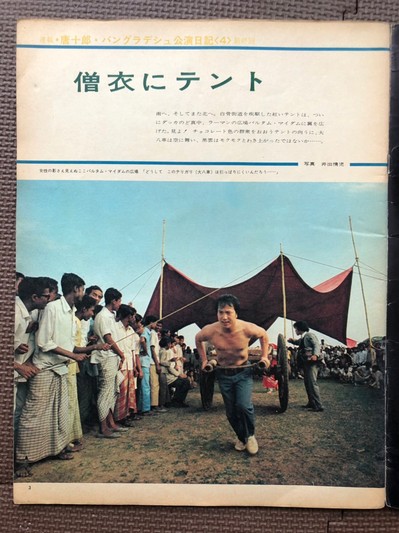

中野WS『ベンガルの虎』 ↑再びアサヒグラフより。バングラデシュで日本刀を振り回し、たくさんの行李が

押し寄せるこの劇を、現地の人たちはどう観たのだろうか?

二幕も中盤を過ぎて後半に差し掛かり、

村岡伊平治やカンナの母・マサノが入り乱れるシーンをやりました。

時間も空間もワープする。そう言われる唐作品に真骨頂です。

が、ただ単に幻想文学、ファンタジーでないところに唐作品の面白さがあります。

俗物隊長が村岡伊平治を演じていた、というオチをちゃんとつける。

唐さん流のリアリズム。

この俗物隊長=村岡伊平治を初演で演じたのは大久保鷹さんです。

その二年前には『吸血姫』で大陸浪人・川島浪速に扮し、

袴姿で日本刀を振り回した鷹さん、

唐さんの中にその成功体験があったことは間違いありません。

ストーリーに入ります。

伊平治がヒロイン・水嶋カンナの出自の謎に迫る。

母・マサノは、東京→下関→長崎?→バッタンバンに連れてこられたラシャメン。

マサノが現地にいるカンナ族の青年と駆け落ちする。

海に飛び込んで逃げようとするが、青年は死に、マサノも虫の息。

その時に産み落とされたのがカンナ。

伊平治はマサノの遺体を行李に詰めて日本に送った。

行李はバッタンバン→長崎→東京入谷町三丁目の実家に届いたが、

マサノの母がそれを東京→長崎→バッタンバンへと送り返した。

伊平治の説明の中で、カンナの出自が揺らぎます。

東京入谷町に生まれ育ったと言っていたカンナでしたが、

マサノの行李に一緒に入って東京に到着し、そこでお婆ちゃん(マサノの母)に

引き取られて育った、という風に説明しなおす。

伊平治も気付かぬうちに、生まれたての赤ん坊がどうやって行李に入れたか、

船旅をどのように生き抜いたか、これが謎です。

そしてこの謎はかなり重要です。

唐十郎作品だから何でもアリなのだ、となってしまうと、

かえってこの不思議さを見落とすことになります。

カンナは出自だけでなく、生存自体が危うい。

カンナが生きているのか死んでいるのか分からない。

それどころか、実在するのかも分からない。

そういう疑いが鮮明になるシーンです。

そしてここに、『ベンガルの虎』の中心がある。

当初はカンナに味方し、物語を追いかけてきた読者・観客が裏切られ、

揺さぶられる大事なシーンです。推理小説でいうところの

語り手が犯人という構造にも思える。

マサノの登場がそれに追い打ちをかけます。

(このマサノこそファンタジーです。実在しないものが甦って語り出す)

彼女は東京から身売りされてきた過去を語りながら

伊平治に駆け落ちを詫び、もう一度、ラシャメンとして置いてくれと訴えます。

村岡が

「マサノは死んでいる。しかも迷惑なことにカンナも来ている」と言い放つと、

娘を大人しくさせるから二人で置いてくれと頼むマサノ。

マサノのあまりの気味の悪さに、伊平治は部下に命じて彼女を退出させ、

行李の中に立てこもったカンナを始末しようとします。

すると、領事がやってきて、水をさす。

一転、彼に頭が上がらない伊平治とのコミカルな場面に突入します。

領事は「女郎屋なんてやってちゃいかん」と説教する。

この領事は、ミシン売りの中年男=予想屋の将軍を演じてきた

唐さんの役です。「おれは女房にかどわかされっぱなし」というせりふも

楽屋オチで大いにウケたはずです。

笑いの場面を挟むことで、緩急がついた物語はさらに吸引力を増します。

東京からラシャメンの骨("象牙"と隠語で呼ばれる)を詰めて叩き返された

行李が、数限りなく南洋に押し寄せる。

伊平治は悪夢的な現状を打破するため、

すべての行李を日本刀で刺し、始末してゆく。

そして最後に残った行李を串刺しにしようとすると、

ビルマ僧に扮していた銀次が正体をあらわし、カンナを救おうとする。

銀次を振り払って行李を刺し貫く伊平治。が、最後の行李の中身も、骨・・・・

次回、カンナがラシャメン姿で登場するところから二幕の終わり、

三幕の冒頭までをやります。

2022年11月25日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑入口はここですよ、分かりにくいから迷わないように。

,そう言って先方は写真まで撮って送ってくれた。10日したらここを訪ねる

今週から来週頭にかけて日本との会議が目白押しだ。

時差が9時間あるから必然的にロンドンの早朝になる。

それぞれに準備が必要だから、夜中まで詰めの作業をして、

寝て、起き抜けにミーティングする。

おかげでシャワーを浴びるのが遅く、ダイアンに文句ばかり言われている。

不眠気味な彼女は、こちらがゴソゴソとやっているのが気になるのだ。

彼女はキッパリ物を言うタチだから、翌朝に必ず刺される。

その度に誠心誠意謝るが、その夜に改善されたりさねなかったりする。

これを繰り返して、さほど嫌な感じなく過ごしている。

やり取りがあることが大切で、後に引かない。

もう一つ。

最近、夜中にハマっているのが、ウェールズ行きの計画を練ること。

来月の予定を見、他にも行き残した場所をカウントしながら

ホテルの値段をチェックする。週末は高い。

日曜から月曜にかけての一泊が安い。

何が観たいとか、どこの劇場に行きたいとか、

希望が絡むから条件は複雑になるが、これだ!というコースを発見した。

12/4(日)

11:00 本読みWSが終わる。

11:35 グリニッジから地下鉄でパディントン駅へ。

12:38 パディントン発の国鉄でカーディフ中央駅へ。

14:33 カーディフに着き、歩いて10分のホールへ。

15:00 St David's Hallで合唱団The Sixteenを聴く

17:00 ホテルにチェックイン

その後、気が向けばカーディフ・ミレニアムセンターでダンスを観る。

以前はこんな風に接続が上手くいくのかビクビクしていたが、

イギリスの交通事情にも慣れ、主要駅での乗り換えも迷わなくなってきたから

大丈夫であろう。まあ、ミスったらミスったで、コンサートが途中からに

なっても仕方ない。で、翌日が大事である。

12/5(月)

9:00 カーディフ中央駅を出発してSwansea駅を目指す

10:02 Swansea駅に到着し

11:00 Brangwyn Hall に行く

あとは一度カーディフに電車で戻りつつ、高速バスで適当に帰る。

イギリスの電車は往復で切符を買うと格段に安くなるので、

一度カーディフに戻った方が安くて速いのだ。

この Brangwyn Hall はかなり重要。

好きなCD、Sir Reginald Goodall指揮 Wales National Operaの

『トリスタンとイゾルデ』は、1980年にここで録音されたのだ。

通常だったら催し物をやっていないこの日は中に入れないが、

思い切ってメールで問い合わせて事情を説明したところ、

わざわざ日本人が来るのだからと、係の人が親切な返事をくれて

中に入れることになった。

こうなると俄然、ウェールズ贔屓である。

聞けば、今回のワールドカップにはイングランドだけでなくウェールズも

参戦しており、11/29にはご近所の両者が激突するらしいのだ。

唐作品を信奉する自分としては、常に弱いものの味方にならざるを得ない。

こんなに優しいウェールズ人の気質を思えば、なんとか勝って欲しいものだ。

2022年11月24日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑Deli-X。荒くれたデプトフォードにあって、店内だけは治安が良さそう

一昨日は興奮して寝つけなかった。

10月末を以って最後だと思っていたDame Sarah Connollyのリサイタルが

新たに開催されるらしいのだ。最近になって組まれた企画なのか、これまで

まったく告知されていなかったのに、しれっとホームページに載っていた。

朝を待ってダイアンに確認し、彼女も行くというので2枚分を押さえた。

料金ごとにエリアが違う指定と自由が半々のシステムだから、

あとは買ったエリアの中でなるべく前列を押さえるため、

開場時間前に殺到するのみだ。

ダイアンは脚が悪いので引っ張っていく格好になるだろうが、

Dame Sarahの凄みを知らしめねばならない。

以前から、ダイアンはDame Sarahの写真を見て冷やかしてばかりいた。

「彼女はほんとうは男なのではないか」そんなことばっかり。

しかし、最近になって彼女の友達(ロイヤル・オペラで働いている)から、

Dame Sarahがいかにホンモノかを聴いたらしい。

それで俄然、興味を持ち始めたのだ。きっと驚くであろう。

・・・という具合にハイに夜明かしし、早朝から『オオカミだ!』の

ミーティングに突入した。zoomごしに、時には実演もまじえる会議。

半分、稽古みたいなものだ。普通の演劇をつくるのとは勝手が違い、

実際の稽古期間は短い。その分、事前の準備に成否がかかっている。

2時間半これをやり、Albanyへ。

劇場メインプロデューサーチームとカウンシルメンバーの会議。

今年推し進めてきたフェスティバルもいよいよフィナーレの12月を控え、

皆の疲労の蓄積が如実に感じられる会議だった。

やっとここまできた。来月どうしよう。

そして、来年以降にこれをどう結びつけよう。・・・やれやれ。

そういう雰囲気で、これまでの企画を振り返るだけでお腹いっぱいの

自分たちに、さらに鞭をくれるための会議だった。

こちらとしては「Well done」としか言いようがなかった。

働き者のイギリス人たち!

その後は散会になり、こちらはDeli-Xに移動して日本の仕事をした。

明日も朝7時から会議だから、準備しなければならない。

こんな風に何時間もいられて、電源も使えて、値段も高くないカフェは

ロンドンでは珍しい。紹介してくれたピーターのおかげである。

資料を作ったあと、グローブ座に『ヘンリー5世』を観に行ったが、

これは面白くなかった。

2022年11月23日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑手づくりの器。粘土製

昨日深夜、『下町ホフマン』の打込みが終わった。

289ページ。ここまできたら300ページいっちまえよ!!! とも思ったが、

2回の休憩時間を含むと3時間45分コースである。

あと10分ちょっとでも、延びない方が良い。

ちなみに『腰巻おぼろ 妖鯨篇』は311ページだから、間違いなく4時間越え。

すごいぜ!唐さん!

こんな作業をし、昨日書いたような荷物整理をしながら、

日常を見つめ直している。思えば、ここ2ヶ月は移動の連続だったし、

観劇だって、あと40日間で31本観ることはさほど難しくない。

それよりも、最後の1か月である12月をより良く過ごすために、

ここで足元をかためようと思ったのだ。

Albanyで積み上げてきた日常的なWSへの参加を

もう一度初心にかえって眺め回そうと思って、時間に余裕を持って到着し、

スタッフや参加者との会話もよくするように心がけている。

昨日は朝に合唱、昼から粘土細工という内容だった。

合唱は近所の小学生たちと合同。

12月にはクリスマスのイベントとして、都心にあるオールド・ヴィック劇場

という由緒あるホールでの合唱があるから、これのために顔合わせと

初回の練習を行った。土地柄、黒人の子どもたちが9割で、みんなアクティブで

可愛い。自己紹介の堂々としたこと。押しだしも立派なもの。

↑庭の花を摘んで盛る

午後は、粘土を使った器づくり。

手で捻ってカップのかたちをつくり、そこに、それぞれ劇場の庭に生えている

植物を摘んで飾りつける、という趣旨だった。が、あっという間にこのルールは

崩壊し、勝手な彫刻作品をつくり始めたのが面白かった。

↓彫刻作品化しはじめる

12月に出かけたい土地はまだある。

ウェールズに行きたい、ケルト文明に触れたい、ロンドンならではの舞台が観たい、

そういうのももちろん大事だが、こんな風に日常から異界が開く瞬間を

見逃してはならないであろう。

↓リアルキノコ・オン・キノコ

2022年11月22日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑こんな風に置かれて雨に濡れていたので、反射的に家の中に引っ張り込んだ

昨日は家にいた。語学学校を休みにし、Albanyでの予定は無い。

夜に何かを観に行くのもやめにし、徹底して家にいて身辺を整理し始めた。

何しろ11月下旬だ。月日の過ぎるのは早いもの。

日本への荷物の郵送を先延ばしにしてきたが、

いよいよ本格的にこの問題に向き合い始めた。

こちらでできた日本人の友だちに聞いたら、

クロネコヤマトのロンドン支店に頼るのが一番簡単らしい。

もっと安価に済む方法もありそうだが、やり取りが円滑で、

安全に破壊されずに荷物が日本に着いて、保証も効く。

だから、ヤマト!

で、発送する荷物を判然とさせるために、まずはトランクを買いに行く。

こちらにはトランクひとつで来たが、文化庁に問い合わせたところ、

私の場合は、23キロのトランクを二つ運べるらしい。

船便は最大3か月かかるし基本的に高価だから、

自分で運べるものなら自分で運びたい。

そこで、安いトランクを求めていつものルイシャム・ショッピングセンターへ。

が、夏場はあれだけ見かけたトランクはすっかり鳴りをひそめていた。

隅っこに少しあるくらい。どうせすぐ手に入るだろうとタカを括っていたが、

どうやらあれは季節ものだったらしいのだ。

仕方なく都心に行こうかと思ってセンターを出たら、

ワイルドな露天で良い感じのを売っていた。しかも安い。

本来3万円以上するやつが7,000円くらい。バッタもんかも知れないが、

とにかくロンドンから日本まで一便だけ運ぶことができたなら、

それだけで得なのだ。それだけ保ってくれたならバッタもんだって構わない。

それを運んで家に帰り、荷物の総量を見定め、

捨てていくもの、最後まで必要だから必ずトランクで持ち帰るもの、

12月の買い物や頂き物のためにとっておくべきトランクの隙間を想定し、

郵送するものを割り出した。そして、郵送物の量に見合ったダンボールを

ヤマトに注文。こういう場合は単なる語学留学生となり、学割適応を目指す。

というわけで、家にいたと言っても周辺はウロウロした。

ダイアンに頼まれた日用品の買い物もあったから、

別方向のスーパーに行って帰り、ショッピングセンターに行って帰り、した。

ダイアンは医者に行くと言って早朝から不在だったが、

1回目の買い物を終えて帰ってみると、ドア前にまあまあ大きな段ボールがあり、

雨のためにこれが濡れている。てっきり家電でも買ったのかと思い、

急いで大切にキッチンに運び込んだ。

すると、2度目の買い物後に家に着くなり、ダイアンが激怒している。

先に帰宅した彼女が台所で発見したそれは、近所の家に届くはずの

冷凍ドッグフードだったらしい。

すぐに運送会社に電話し、配達員を呼びつけたところ、

彼は「家の中には入れないから、ドアまで持ってきて欲しい」と言い、

ダイアンは「こんな重いもん運べるか!」と問答になり、

配達員は帰ってしまったという。

本気で怒っていたダイアンには悪いが、爆笑した。

ペットがいないこの家に、巨大な冷凍ドッグフードが届いたのが面白かったのだ。

ロンドンのずさんさが極まっている。

結局、新たに呼び出した配達員に私が渡すことになった。

それにしてもデカいドッグフードだった。近所でよく見かけるデカい犬の

いずれかが、あれを貪るのだろうか。

2022年11月21日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野WS『ベンガルの虎』 ↑秋元松代さんの劇『村岡伊平治伝』だけでなく、

伊平治本人が書いた『村岡伊平治自伝』を押さえておきたいところ

昨日は日曜恒例の台本読みWS。

2幕のなかばにさしかかり、いよいよ面白い場面に。

先週に引き続き、お市とカンナの掛け合い。

ここは全体からすれば息抜きにあたるかなりコミカルな場面ですが

その中で、見逃してはならない細部が二つ。

一つは、ミシン売りの中年男=競輪の予想屋「将軍」というキャラクター。

競輪における究極の予想は勝者が確定した後でその車券を買うことだと

力説する彼は、1幕に引き続き空回っています。

初演時に唐さんが演じたことを思えば笑いの連続だったと理解できますが、

それにしても、引っ掻き回すだけ引っ掻き回す無意味なキャラクターです。

一体それは何故なのか。今後のカンナの出自をめぐるやり取りに、

このミシン売り=予想屋を読み解くヒントもあると思います。

二つ目に銀次の弱腰。

カンナは何度も銀次に「お尻をさわっちゃダメ」と注意します。

しかしこれは、銀次がお尻を触っているわけではないのです。

よく読めば、何か事が起こるたび、例えば怖そうな人が登場したり、

事件が起こるたびごとにこの問答が繰り返されているのがわかります。

つまり、銀次はお尻を触っているのではなく、ビビってカンナの後ろに隠れて

いるのです。これは、男としてデビューしたいと願う彼のキャラクターづくりに

とても重要な要素です。それだけ弱気であるという基本設定を理解する

必要があります。

ストーリーは進み、競輪選手としての水島があらわれます。

カンナを袖にした一幕とは打って変わり、

彼は強烈にカンナを自分の奥さん扱いし、銀次の名を呼ぶことに嫉妬さえ

します。いつの間にかお市は水島の母になっており、カンナはお嫁さんで、

お市がお姑さんという関係になっている。この関係をカンナに迫る唐さんの

強引さが見事なところです。

そして、水島からカンナに、改めて行李が贈られる。

しかし、バッタンバンの象牙と思われた中身は、実は人骨でした。

驚くカンナと人骨を残して、日蝕による闇が訪れます。

そこに、村岡伊平治や井上馨らしき銀行員など、明治の人物たちが

なだれ込んできます。多くの日本人女性がいわゆる「からゆきさん」

「ラシャメン」として東南アジアに渡った明治と昭和の戦後が同時に

語られ、劇が加速度的に勢いを増します。

そして、カンナの出自が語られる。

ラシャメンの一人にマサノという女がいたこと。

マサノが現地のカンナ族の青年と駆け落ちし、心中を図ったこと。

その表紙に生まれ落ちたのがカンナであること。

カンナはマサノの遺体とともに行李に詰められ、長崎へ船で、

そこからは列車で東京入谷のマサノの実家に送られたこと。

さらに、マサノの母は赤ん坊のカンナだけを引き取り、

マサノの死体を長崎から東南アジアに送り返した・・・・

この出自の部分はかなり駆け足になってしまったのと、

全編にとってあまりにも重要なので、来週は復習するところから再開します。

村岡伊平治が実際に活躍したのはマニラやシンガポールですが、

それをバングラデシュと結びつけるために、唐さんがわざと東南アジア一帯を

あいまいに、混同して書いているのも面白いところです。

ハリウッド映画で、中国・朝鮮・日本の人々が混同して描かれるように

それぞれの国の人たちは違和感を感じるでしょうが、ここは思い切って

押し切ります。それが面白さを生む!

次回は11/27(日)。

二幕後半に差し掛かり、唐さんの筆はますます調子を上げます!

2022年11月18日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑大里先生は極度のシャイだったから、こうして極端な守銭奴を演じなければ

忘年会の参加費用を徴収ができなかった。会では、大里先生のギター伴奏で

唐さんが歌を歌ったことも。

昨日、11/17は大里俊晴先生の命日だった。亡くなって13年も経つ。

亡くなったのは、室井先生を中心にスタートした7大学連携サテライトスクール

「北仲スクール」のオープニングパーティーの日だった。

朝のうちに東中野の葬儀場に行き、司会をしたような記憶がある。

その後は急いで馬車道に戻って、宴会の支度をした。

おつまみを並べ、大量のウィンナーを茹でて、お客さんに配った。

アサヒビールの横浜支社がいつも手厚く協賛してくれて、

飲み物も潤沢だった。お客さんが歓談に入ったところで、

奥の台所に引っ込み、身内でやれやれと話したのを覚えている。

やはりスクール運営の中心メンバーの一人だった梅本洋一先生が

台所を覗いて、「ほんとうはパーティーしている場合じゃないんだけどな」

と呟いたのを覚えている。その梅本先生亡くなってしまった。

大学一年生の時から、一番親しく接してくれた先生が大里さんだった。

年長者ぶったところも、権威ぶったところも無くて、

「はいはい、オレはダメ人間ですよ」という物腰でいつもこちらを

安心させてくれていた。それが、大里先生の正義感だったと思うし、

"正義"なんて言葉を嫌がる、ほんとうの正義漢だった。

大里先生の研究を多少なりとも理解できるようになったのは

むしろ亡くなった後で、そういう不躾な自分でも、多くを識る大里先生は

こちらの興味に合わせて大らかに接してくれた。

荷物の片付けや、引っ越しなんかも手伝った。

レポート採点時期になると東京まで帰るのが面倒な先生は研究室に

泊まってしまっていたから、その作業を邪魔するかのように遊びに行った。

先生はベジタリアンだったから、

大学近くのコンビニまで歩き、梅のおにぎりやあんまんを買って、

帰りに歩きながらそれらを食べて夕食を終了させていた。

それが、引っ越しを手伝った時には、西荻窪前の食堂で

野菜てんぷら定食をご馳走になったことがある。

持ち前の高潔さから美食を遠ざけていた大里さんが振る舞ってくれた、

先生の豪華料理だった。美味かったな、あれ。

大里ゼミのこととか、先生の好きなゲストを呼んでやった特別講義とか、

先生が学課の宴会の幹事をしていたこととか、新宿駅南口に買った

ペントハウス「オフィス・オオサト」のこととか、書いていたら際限なく

吹き出してきて仕方がない・・・・・。このくらいにしておきます。

2022年11月17日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑DJクリスが皆から募った曲をかけて踊らせまくっている

Albanyで"Tea Dance"があった。

前回、6月に参加したときはこれがイベント名だと思い込んで、

普通名詞であると知ったのはその後のことだった。

"Tea Dance(ティー・ダンス)"。

もともとは、イギリスの田舎で夏から秋にかけてガーデン・パーティーを開き、

踊ったり、軽食とともにお茶の飲んだのが始まりらしい。

時間は午後のお昼過ぎと決まっていて、だから、夜に開かれる場合は

"Tea Dance"とは呼ばない。"Dansant(ダンサン)"とも言う。

Albanyでは、レジデントカンパニーの代表格である

Entelechy Artsが主催して半年に一度、これを開く。

前回は劇場が他の大事業に忙殺されていて使えないために

他の文化施設に流れざるを得なかったが、私にとって二度目にして最後の

参加となる今回は、ホームグラウンドであるAlbanyのホールでの実施に

立ち会うことができた。

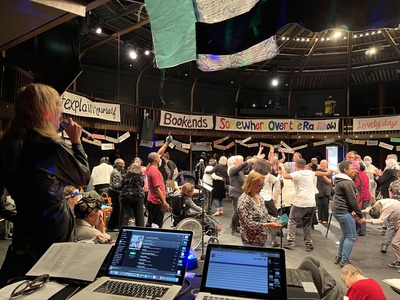

楕円形の劇場構造を利用し周囲にイスとテーブルが設られ、

マスコット的な存在であるクリスの司会とDJにより会は進む。

合唱、ダンス、詩の朗読、ソロの歌の披露など盛りだくさんで、

会を進行させながら、ホールの端の方では即興的なペインティングも

繰り広げられた。今回はスコーンは無かったが、前回と同じく

ケーキ、お茶、コーヒーの消費量が半端なく、皆でやりたい放題している

感じだった。

この会の始まりから20年、ずっと参加してきたシニアが

自らの思い出を語る切々としたスピーチがあった後、

サイモン&ガーファンクルの『ブックエンド』が合唱され、

それぞれの大切な人のドローイングを持ちながらダンスが踊られた。

続く青年が、友人のアコーディオン伴奏により朗々と

"Over The Rainbow"を歌い上げて周囲は感動に包まれた。

こういう時のクリスの反応は鋭く、司会のトーンを囁くような語りかけに

切り替える。そして、割れんばかりの拍手が起こった後は、

まさかのビヨンセ。結局、ビヨンセは最強で、老若男女、障害の有無を

超越した熱狂を生んで場は閉じられた。

イギリス人にとって、クラブカルチャーと、スピーチやポエトリーが

根付いていることがこの会の成功理由だと思う。

同じ仕立てを日本に移したところでお互いに恥ずかしがるだけだと

想像できるが、私たちにだって、餅つきや節分、盆踊りというイベントが

あるわけだから、ああいうものを劇場が援用すれば難しくなくできると思う。

季節感や年中行事が希薄になっていく中で、だからこそ劇場の役割が

出せるのではないかと思う。

終わった後にスタッフ会議があって意見を求められたので、

「日本には季節の変わり目に豆を投げるイベントがある」と伝えたら全員に

爆笑された。それだけで相当に意味不明だったらしいので、恵方巻き情報を

かぶせるのはやめた。彼らが節分の風景を見たら、どう思うのだろうか。

季節の変わり目に"魔"がやってくるのは同じと思うが、

こちらではハロウィーンに家々を訪ねる子どもたち=精霊たちにお菓子をあげる。

いきなり豆をぶつけて追い出す日本より、寛容だとも思える。

2022年11月16日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑スターリング大学内。劇場や図書館を含むセンター周辺の明かりを

見つけてホッとした。郊外なので、寮に住んでいる学生か劇場への観客

の他、人気はあまりない。

先週末はグラスゴーに行ってきた。

幸い天気がよく、北方にも関わらず気温もロンドンと変わらなかった。

スコットランド国立劇場の公演を観て事務局を訪ねるための

短い旅行だったけれど、この地域が持つ質実剛健さに

触れることができた。

特に初日の土曜は面白く、

グラスゴー中央駅で降りてホテルにチェックインしたらすぐに駅に戻り、

さらに北に30分強行ったところにあるStirlingまで行った。

バスも使えたけれど、初めて訪れる場所は地形もチェックしたい。

そこから小一時間歩いて目当ての公演会場を目指した。

劇場は山の上の大学の中にあった。

劇場を含むアートセンターが堂々とスターリング大学の中にあって、

一般のお客さんも自分の街の文化施設として気兼ねなく利用していた。

公演は、まるで大河ドラマだった。

シェイクスピアの歴史劇にも似て、スコットランド史に輝く英雄に

想を得ながら、現代人のセンスと美学で描いていた。

啓蒙とエンターテイメントが上手く融合した舞台で、

この地方の気質も反映してか、言葉がシンプルに書かれていたので、

自分にもよく理解できた。

現代の服装で現れた役者たちが衣裳を着て時代劇を演じ始める構造を

わざと見せるところなど、山﨑正和さんの『実朝出帆』をやった時の

ことを思い出した。

終演は22時過ぎで、向こう1時間来ないバスを待つのもかったるくなり、

結局、往復ともに駅まで歩いた。道はさらに暗く、歩道の無い箇所も

あったけれど轢かれないよう気をつけながら歩いて、

スムーズに辿り着くことができた。

日付が変わる頃にはグラスゴーのホテルに辿り着いた。

それにしても、あの坂を登る感じ。

敷地の境界が曖昧でどこからでも入れそうなセキュリティのユルさ。

電灯の少なさからくる夜の暗さ。どこもかしこも横浜国大みたいだった。

↓劇場ロビーのポスターの前で

その後にグラスゴーをウロウロして分かったが、この地域は実によく

街の景観に大学が溶け込んでいる。グラスゴー大学、市立大学、

そういったものを見かけだが、それぞれに美術館やコンサートホール、

カフェ、庭を持っており、これが周辺住民や観光客にも開かれていた。

学校が賑わっていて、留学生も多かった。日本人は見かけなかったけれど、

中国や韓国から来ている人が多くて、彼らのニーズに応える料理屋が

充実していた。久々にキムチチゲを、しかも安く食べることができた。

↓グラスゴー大学内の美術館

2022年11月15日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑プライベートでは賭け事をしない(と思う)唐さんだが、

私たちも親しくしている望月六郎監督のこの映画に出演している。

『新・極道記者 逃げ馬伝説』。唐十郎フリークの人はぜひ見て欲しい。

前回の唐ゼミ☆本読みWSを読んでくれたHさんから投稿が寄せられた。

それによると、競輪場の車券売り場のシステムについて、

唐さんは正しかったらしいのである。

『ベンガルの虎』2幕に出てくる「2-3」窓口。

つまり、2番と3番に一着二着を賭けるための車券売り場窓口が

固定されているのはおかしいのではないか、という私の意見は、

当時の実際を知る人によると完全に間違っていたらしいのだ。

正しくは、数字の組み合わせによって窓口は固定されていたらしい。

そうすると、本命ガチガチの窓口には長蛇の列ができ、

およそ勝ちそうにない大穴の窓口は閑散とすることになる。

「そういうことなんですか?」とHさんに伺ったところ、「その通り」との

回答が寄せられた。

そういうわけで、唐さんは完全に正しかったのだ。

Hさんのおかげでまたひとつ勉強になったし、次回の本読みWSで

修正しなければ!

考えてみれば、コンピューター管理される前の風習は、

後の時代を生きる者からしたら想像を絶して手間がかかっていたのだ。

『黒いチューリップ』に出てきたパチンコ屋の玉出しシステムもそうだし、

かつては芝居のチケットを買うために、わざわざ劇団事務所を訪ねる

必要があったのだ。

『ベンガルの虎』に話を戻すと、これはなかなかイマジネーションが

膨らむ話である。要するに、それぞれの売り場窓口には個性があって良い

ということなのだ。町内の全ての赤ん坊を取り出した産婆にして、

伝説の車券売り場窓口員である「お市」のいる2−3番。

こういうのは舞台美術を考える際の個性の持たせ方に直結する。

またしても良い話を聞いた。Hさんに感謝。

そして、唐さん、ごめんなさい!

2022年11月11日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

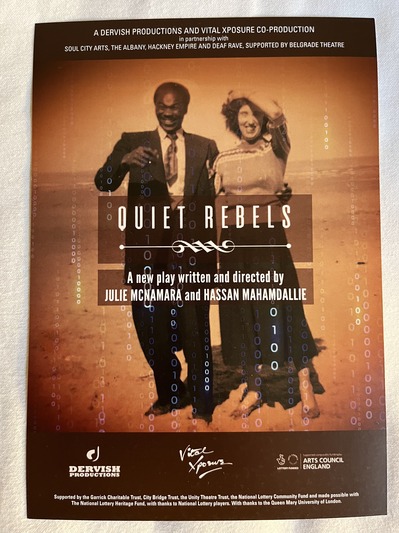

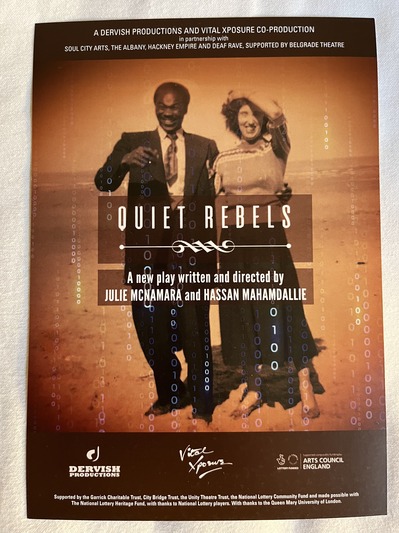

水曜日にAlbanyで公演を観た。"QUIET REBELS"というタイトル。

映像とシンプルなステージング、4人だけの出演者による舞台だったが、

若い人たちの熱気と関心が場内に溢れ、満員だった。

これは、実話に基づいた物語だ。

労働者階級に生まれた白人女性が、移民としてカリブからやってきた

黒人男性と恋愛し、結婚をした。結果的に彼女に対し、

白人社会からのものすごい圧力や嫌がらせが寄せられることになる。

それらを、実際の当事者たちのインタビューと、俳優による演技と

虚実の両方から進行させてゆくステージだった。

今年、このような闘争を描いた様々なイベントに参加してきた。

NEW CROSS FIREについて Linton Kwasi Johnsonが語るレクチャー。

カリブからの移民第一世代が往時を回顧するWINDRUSH PEONEERS。

ルイシャム・ショッピングセンター周辺で繰り広げられた

人種差別闘争の様子を収めたドキュメンタリー映画上映会。

シニア企画に参加するアフリカやカリブから渡ってきた人たち。

ここ半年を総動員して、目の前の劇を観た。

初見では捉えきれなかった言葉のやり取りについて行きたくて

今日は二度目をこれから観る。

現在、目の前でやり取りされている平穏な日常が、

どれだけの闘争の果てに成し遂げられたものか実感できる。

ダイバーシティとか多様性とかいうけれど、日本とは土台の

複雑さが違う。平和そうに見える周辺地域に底流するものを

またひとつ感じることができた。。

日本では、カプカプひかりヶ丘×新井英夫WSが

ズーラシアの近所にある実際のカプカプで本格的にスタートした。

ロンドン時間のAM1:00〜AM9:00の長尺だが、

皆さん次から次へと押し寄せる予定に、

慌ただしく活動していると聞いた。

新井さんのコンディションがちょっと心配されたが、

ふたを開けてみれば、休憩時間も惜しんで受講の皆さんに

話し続けていたらしい。新井さんによる魂の講座だし、

カプカプの利用者さんたちが全員で講師をしていることも

今回のウリだ。引き続き正対、ストレートな運営をしていこう。

次回のB日程初回は12/23。

2022年11月10日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note 昨日、友人の川口成彦くんとロンドンで落ち合った。

常にアンティークの楽器や音楽家関連の場所を見て回っている

彼にくっついて、クレメンティ・ハウスに行ってきた。

多くのピアニストを育て、作曲し、ピアノ製造まで行った

ムツィオ・クレメンティの暮らした家である。

川口くんは、彼が東京芸大院生の頃に知り合った。

唐さんの母校である入谷の坂本小学校でやなぎみわさんが書いてくれた

『パノラマ』を公演した時、相談役だった焼き鳥たけうちさんの

マスターから川口くんを紹介されtのだ。

彼はイベントに参加して書生姿に扮し、エレピを弾いてくれた。

その後、椎野と自分が結婚した時、椎野のリクエストに応えて

ショパンの『英雄ポロネーズ』を弾いてくれた。

この時も焼き鳥屋備え付けのエレピによる演奏だった。

その後、彼はアムステルダム音楽院に留学してこれを卒業すると、

ブリュージュのコンクールで2位になり、

第1回ショパン・ピリオドコンクールでも2位に輝いた。

それから一気に有名になって、現在に至る。

これから国際的キャリアを築いていこう、

という時期にパンデミックになってしまったので、

彼は日本での時間を増やして、多くの国内需要に応え続けてきた。

けれど、その間もアムステルダムの住居も維持して

アフターコロナに備えてきたそうだ。

ロンドンであれば、ウィグモアホールに登場するクラスの人だと思う。

前に川口くんのシューベルト即興曲や連弾曲を聴いたけれど、

その後に彼を凌ぐ演奏に出会ったことがない。

実力はあるのだから、あとは巡り合わせだと思う。

彼の発案で、ノッティングヒル近くにあるクレメンティ家を訪ねた。

これが面白かった。ネットには開場時間や入場料などが書いてある。

けれど、そこは本当に単なる家で、現役で暮らしている一家の長らしき、

おじいさんが案内をしてくれた。

一応、居間にはクレメンティ社で造られたスクエア・ピアノが

置いてあったが、鳴らない鍵盤もあるなど、ケアは全くされていない。

「ここにはメンデルスゾーンも来たこともあるんだよ」

おじいさんはそんなガイドを少しばかりしてくれたが、

「クレメンティの肖像画などはないのでしょうか?」という質問には、

「ここにあるのはうちの家族の写真か絵ばかり、クレメンティの肖像は

グーグルを検索しなさい」という大胆な答えが返ってきた。

「この家のどこを見ても良い」と言われて階段を登ったが、

どこもかしこもおじいさんの家族が暮らす現役の居室で、

ある部屋を覗くと、中でお孫さんの青年がくつろいでおり、

なんだか申し訳ないような気になった。

「わたしはこの家で生まれ暮らしてきた」

おじいさんはそう言い、特に親族関係も無いらしい。

こじんまりとしたギャラリーやミュージアムを想像していた私たちは

顔を見合わせて笑い、この方がよほど面白いと言い合った。

その後は近くにある中古CD屋で希少盤を漁り、日本食屋に行った。

川口くんをヴィクトリア駅に送りながら満員電車にも乗ったので

まるで東京で会ったみたいだったが、クレメンティ・ハウスだけは

圧倒的に外国だった。

夜行バスでアムステルダムに戻ったら、数日後は現地の音大生相手に

英語でマスタークラスをやるらしい。さすがだ、川口くん!

2022年11月 9日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑写真を撮るためにいつも買っていたスーパーに行った。

現在は見ただけでちょっと気持ち悪くなる。

ここ最近、体調が悪かった。

2週間くらい前に風邪をひき、そこからズルズルと忙しくなり、

書類づくりやWSの準備に追われた。

日本とイギリスを同時進行させると、時差の厳しさを痛感する。

こちらが朝起きてメールをチェックすると、日本はすでに夕方近い。

早く返事を出そうと焦っているとロンドンでの予定が迫ってくる。

イギリスで参加しなければならないプロジェクトも多数あるし、

夜は夜で何かを観に出かけたい。そのまま突入したコーンウォールへの

旅はバスばかりだったから、ずっと乗り物酔いみたいで苦しかった。

復調してきたので、こうして書いている。

何が原因だったかと考えてみると、

どうもキットカットばかり食べていたせいではないかと思う。

あれは食べ応えがあって、持ち運びができて、しかも安い。

英国の料理はマズいマズいとよく言われるが、そんなことはない。

たしかにゴワゴワのフィッシュ&チップスとか、ぞんざいな仕立ての

ものは多いが、美味しいものもちゃんとある。

しかし、決定的に不満で苦しいのは、それが高価なことだ。

庶民の味、フィッシュ&チップスやパイ&マッシュを食べると

簡単に2,000円を越えるのだ。

当地の人たちはちょっとしたカフェでサンドイッチが800円することに

不満を覚えないだろうが、こちらは日本の飲食店の味と値段を

知ってしまっている。だから、抵抗感が湧き上がってくるのだ。

結果、よくキットカットを食べた。

大型スーパーで大量に売っているのを買い込んでおいて、

お腹が空いた時にチビチビ食べていた。

すると、なんだか食べるたびに胃がムカムカするようになったけれど、

味はあの通り美味しいから、さらに食べるという生活が続いた。

今では、あれが体調不良の原因だったと睨んでいる。

さすがに懲りて、少しお金を使ってでもパン屋のパンを

食べるようにしたら、気持ち悪い感覚が無くなり、風邪も治った。

車酔いみたいな感覚が払拭されるまで、もうちょっと。

作業も峠を越えたので、気分も心持ちも楽になってきた。

さすがにキットカットはしばらく見たくない。

来年に予定している公演の現場で、ケータリングとして出されたと

したら、また手が伸びてしまいそうだけど。

2022年11月 8日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑ペンザンス唯一の目的地はここ。崖に造られたミナック・シアター

先週末はコーンウォールを訪ねた。イングランド南西部の巨大な田舎だ。

数箇所の目的地があったが、ほとんどを移動で過ごした。

しかも、電車は少なく、大方がバス。

睡眠不足や不規則な食事にならざるをえず、車酔いばかりしていた。

どこも隘路だし、運転がものすごく荒いので、

どうしても船酔いみたいになってしまったのだ。

初日に訪ねたティンタジェル城までは天気も良かったが、

あとは雨・雨・雨だったから、二日目は最低限の目的地だけに絞って、

あとはホテルで寝た。値段は安いけれど気持ちの良いホテルだったのは

ラッキーだった。

細かなトラブルを挙げればキリがない。

ロンドンからの夜行バスではドラッグ中毒の女性が騒ぎケンカが起きた。

コーンウォールに着いてみたら、バス会社の一つがストライキを

行っており、電光掲示されたバスが全く来ないというフェイントを

食らった。電車に乗ろうと駅に行ったら、電車が動かなくなったので

この高速バスに乗れと指示されて、危うく時間内に目的地に

着かないのではないかとヤキモキさせられた。

レストランの定員が計算ミスをして多く支払わされそうにもなった。

他にも細かいのがたくさん。

帰りはプリマスに寄り、友人ピーター・フィッシャーの車に乗って

ロンドンに戻る予定だったが、彼の車が壊れたために電車で戻って

くることになった。

これには驚かない。

最近、彼の車に乗るたびにアヤシイ音をたてていたからだ。

去年、4年ちょっと乗った愛車ラフェスタを廃車にせざるを

得なかった自分なので、その予感は充分にしており、

どう思うかピーターに訊かれたので、彼には辛い見立てを

正直に告げた。

けれど、実際に壊れるまで乗り続けてしまうのが人間だ。

だからいつもアクシデントになり、急な対応の連続になってしまう。

けれど、もうちょっと、もうちょっとと引っ張ってしまうのだ。

幸い、ピーター車はロンドンで壊れた。

これがプリマスに来る途上だったら大変だった。

田舎道からの移動は過酷を極め、彼の演奏に影響したと思う。

色々なことがあり、忙しなかった。

どの目的地もさすがにインパクトがあったが、

なぜかペンザンスでした昼寝がいちばん印象深い。

昼寝ができたなんて、何年ぶりだろう。

調子に乗って動き回り過ぎ、ボロボロで帰国すると

年明けの仕事に影響するだろうから、加減しなければいけないとも

思い始めた。目下、観劇数は255本。300いけるかどうか微妙だ。

2022年11月 4日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

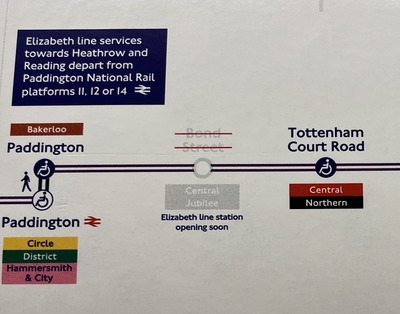

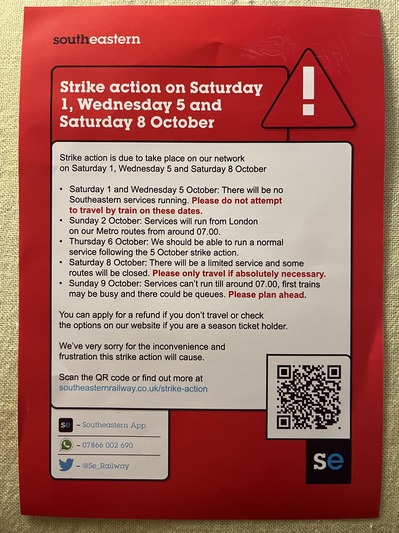

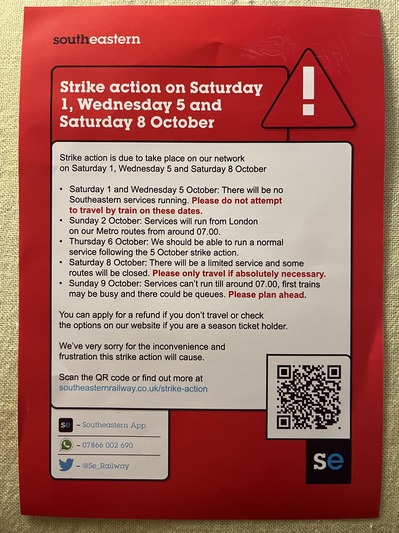

中野note ↑6月にオープンした新路線エリザベス・ライン

Bond Street(ボンドストリート)駅が10/23に遅れてオープンしたが、

表示は以前のまま。車内の×印が修正されるにはまだ時間がかかるらしい。

日本がせせこましいのか、英国がルーズなのか。

イギリスの住環境は悪くなる一方である。

私が過ごしてきたごく短い期間だけでも、近所のパン屋は二度にわたる

値上げを決行した。初め500円くらいだったソーセージパンが、

いつしか600円になり、昨日から660円になった。

マジか!?

EU脱退、コロナ・パンデミック、ロシアVSウクライナの戦争と、

インフレの要因が畳みかけている。

そして、日本に比べて恐ろしく低いホスピタリティ。

今日もドラッグストアに買い物に行ったのだが、

緩慢な動きでレジを打ち始めたスタッフは何度も何度も入力を失敗し、

3分以上が経過したところで無理と見て同僚を呼んだ。

誰もレジに並んでいたわけではないのに、

歯ブラシひとつ買うのに5分以上かかった。

このように、英国生活はトラップだらけだ。

テンポよく移動と要件をこなしていこうと思っても、

いたるところで細かなブレーキがかかる。

レジ待ちが何人並んでいようと、いま会計しているお客と店員が

談笑したりしている。後ろのお客がたまりかねて文句を言うと、

不満そうに増援を呼ぶベルを叩いて助けを呼ぶが、その助けが

ぜんぜんやってこない、という光景もざらだ。

EUを離脱したことによって、多くの外国人労働者がイギリスを去ったそうだ。

特にポーランドから来ていた人たちは優秀で、かつ人件費が安かったらしい。

例えば高級車用の手洗い洗車サービスについて、彼らが去った後は

かなり粗雑なクオリティで車が返却されるようになったそうだ。

しかも、もともと3,000円程度だった料金は10,000円近くにまで高騰。

イギリス人の人件費はかくも高く、顧客にとっては良いことがないそうだ。

他方、英語をマスターした人々が大挙して帰国したポーランドの景気は

右肩上がりだそうだ。一国の判断が、そんな風に周囲の国々に影響するのも

流動性の高いヨーロッパならでは。

私は大学生時代、深夜のコンビニでアルバイトしていた。

牛乳を並べていてお客がレジに立とうものなら、カウンターに走って

戻ったものだ。ここにきて、「お・も・て・な・し」を改めてアピールしていた

理由がわかってきた。駅員も店員も、誰も彼もが仏頂面で、

スマホに釘付けな姿もよく目にする。

電車もバスも簡単に遅れる。

今まさに旅行が始まったばかりのタイミングでこれを書いた。

けっこうタイトなスケジュールを組まざるを得なかったが、

ちゃんと移動できるだろうか。駅員や各所の職員が優しいと良いのだけれど・・・

2022年11月 3日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑The London Oratory

昨日はいつもと曜日をずらして劇団や座友メンバーとの

『ベンガルの虎』本読みをやった。2幕の終わり。

いつもながら唐さんが書く3幕ものの2幕終盤は素晴らしい。

こちらがいちいち考え、理解するのを寄せ付けない勢いに満ちていた。

気持ちよく、せりふのやり取りや物語の進行に振り切られた感じだ。

直に体がうずく。

ブルース・リーの名ぜりふに"Don't think, feel."というのがある。

"考えるな、感じろ"。昔からの唐さんやアングラ・ファンの中には

こういう味わい方をしている人がたくさんいる。

けれども、遅れてきた世代である私にとって、

唐さんの作品はやっぱり考えながら読むものだと思う。

荒唐無稽に見える設定やせりふの中に唐さん流のリアリズムがある。

そうでなくては、どうやってせりふを言い、セットをつくり、

物語をつむぐのか。やる側はThinkせよ、と思ってやっている。

けれども、やっぱり唐さんの魅力の究極は、

理性ではなくて、感覚による納得でねじ伏せていく

いわく言い難い、けれども誰もが体感的に納得してしまう

吸引力や腕力だと思う。

それを存分に味わうために、私たちは分かるところは分かっておこう。

そういう考えでやっている。

そういえば、前に『トリック』という大ヒットドラマがあって、

あれも似た話だった。主人公はマジシャン、

次々と登場する霊能力者のトリックを暴きながら物語は進行する。

けれど、それは霊能力者がニセモノと言いたいために

やっているわけではない。むしろ逆。

本物の霊能力者に出会うためにこそ、

トリックを見破ること=理屈でニセモノを選り分けているのだ。

すべては、ホンモノの不思議に出会うために。

真の摩訶不思議に圧倒され、打ちのめされたい。

そういう思いで台本を読んでいる。

私たち作り手にはお客さんという存在がいるが、

まず自分たちが圧倒されて、今度はそれをお客さんにおすそ分けする。

そういう相手であると思っている。

昨日、『ベンガルの虎』二幕には気持ち良くやられた!清々しい。

イギリスでは、ここ数日は教会の催しばかりに行っている。

土曜日はオックスフォードにある大学の中のチャペルと

福音史家ヨハネ教会。

月曜にはロチェスターの大聖堂。

火曜には都心のテンプル教会。

昨日はサウスケンジントンにあるロンドン・オラトリーという

カトリックの教会、という具合。

どこも特別な内装と音響だったが、

とりわけロチェスターとオラトリーは素晴らしかった。

今日、木曜の深夜から旅に出る。

風光明媚だけれど交通の便はすこぶる悪いコーンウォールを攻める。

伝説ではアーサー王が住み、

トリスタントイゾルデの舞台ともなったティンタジェル城、

岬の野外劇場ミナックシアター。そしてプリマスの教会にも行く。

この教会ではピーターのアンサンブルによる演奏会が行われるのだ。

合い間に『下町ホフマン』研究と来年度公演の企画書づくり、

『オオカミだ!』とカプカプ×新井一座WSの準備もする。

体はイギリスの僻地、頭は日本のことを考えて過ごす週末になる。

2022年11月 2日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑終演後のクリスティは喜色満面。足元に覗くソックスの赤が眩しい

唐組が終わった後も唐さん関連の公演が続く。

流山児事務所が『ベンガルの虎』の稽古に入っているとのこと。

自分が観られないのは無念だが、コロナに捕まることなく

最後まで駆け抜けて欲しい。

それから、状況劇場の終わりから唐組初期の唐さんを支えた

俳優・菅田俊さんが率いる東京倶楽部の『ジャガーの眼』公演もある。

菅田さんはずいぶん以前に『ふたりの女』も手掛けられていた。

今回は、宣伝のためかYouTubeで1980年代半ばの唐さんについて

菅田さんがエピソードを披露されている。これが面白い!

https://www.youtube.com/watch?v=QF9aL3X3GxM

この時代は唐さんにとって困難な時期であり、

表に出てくる情報は少なかった。だから菅田さんのお話は貴重だ。

皆さんもぜひ観てください。これまで知られていなかった当時の

様子だけでなく、強面に見える菅田さんの純真さにも打たれる。

こちらも観にいけないのが悔しい!

誰か観に行って、どんな風だったかを教えてください!

ところで、今日のゼミログのタイトルは、

別に流山児さんや菅田さんが助平だというのではない。

(二人とも色っぽいが)

目下、研究中の『下町ホフマン』に"平手"というキャラクターが

出てくる。三度笠をかぶり、侠客めいた格好だから、

おそらく講談の『天保水滸伝』に出てくる強者、

平手造酒(ひらて みき)からとられた名前だと思うが、

この男が自分は助平だと連呼するのだ。

強いと言われれば弱く、弱いと言われればあべこべに異常な強さを

発揮するところが面白い。そして、オレは助平だと訴える。

ああ、これは大久保さんに宛てて書かれたのだなと

当時の配役表を見なくてもすぐにわかる。

鷹さんも色っぽい人だが、あの雰囲気で「オレは助平だ!」と

叫んで回っていたら、舞台は湧いただろう。

英国で観た助平なパフォーマーとといえば、

第一に、フランスから来ていたウィリアム・クリスティという

指揮者&チェンバロ奏者が思い浮かぶ。

演奏もそうだし、全身黒ずくめにも関わらず

足元にチラチラと覗くソックスだけは真っ赤、

ああいうところが実に助平ったらしい。

あれは彼のトレードマークで、この間に聴きに行った

演奏会では、最前列のフリークらしき客も真似して

赤いソックスを履いていたのが目立った。

あんたも好きねえ、という感じ。

カーテンコールの時など、女性奏者の腰に手を回して

褒め称えるやり方など、露骨に助平があわられている。

堂に入ったものだ。

もう一人の助平は、ザ・シックスティーンという合唱団を

率いるハリー・クリストファーズ。

一昨日の夜も彼のライブを聴きに行ったのだが、

これは希代の助平野郎だと思わずにいられなかった。

彼がクリスティと異なるのは、

一間するとひどく真面目そうなところだ。

だが、聴くべきを聴き、見るべきを見れば

彼が心底ムッツリだということがすぐにわかってしまう。

だいたい、一昨日のプログラムは環境破壊を強く訴えたもの

だったが、実際のパフォーマンスを聴けば、

それが崩壊の美を謳っていることは明らかだ。

会場はロチェスターというロンドン近郊の古い街にある

大聖堂。そこで、ルネッサンスからバロックまでの曲を順に歌い、

また同じ曲をたどりながら元の時代に戻っていくという趣向。

いわば自然の円環を表現していたわけだが、

映像作家が作ったプロジェクションと合わせて考えるに、

人類など滅びてしまえば良いと言わんばかりの美感に

溢れていて、何度も聴いてきた彼らの演奏の中でもベストの

パフォーマンスだった。

終演後に話しかけて「あなたは実に危険な巨匠ですね」と

伝えたらニヤニヤ笑っていた。あれは、真剣に環境問題に

拳を振り上げる人の態度ではない。

誰も彼もが快楽主義者だと思わずにはいられない。

そういう助平な人たちを、私は好む。

↓ハリー・クリストファーズ。真面目そうに見えてエロの塊

2022年11月 1日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note ↑この日もDame Sarah Connollyはいつにも増して男前ないでたち

圧倒的なゴッドねえちゃん感だった

一昨日未明にサマータイムが終わった。あれはなかなか不思議な体験だ。

最近、かつてのテレビ番組『驚きももの木20世紀』にハマっている。

その日も夜中までこれを見ていたのだが、AM1:59の次の瞬間、

時刻はAM1:00になった。こうして1時間巻き戻すのである。

むろん、これネットと連動しているケータイやパソコンの時刻表示に限る。

腕時計は手巻きで1時間戻した。

3月に23時間の日を過ごしたが、日曜日は25時間あったわけだ。

週末はオックスフォードに行った。

名門大学で有名なこの街だが、目当てはOxford Liederという

歌曲のフェスティバルの最終日。

これに憧れのDame Sarah Connollyが出演したのだ。

若手、男性、サラ・コノリーと、3人の歌手でリレーしていく1時間半。

この日も彼女のパフォーマンスは頭抜けており、脳天をぶち抜かれた。

あと2ヶ月の滞在中、数回は彼女の出演するコンサートがある。

が、いずれもオケとの共演のみ。話せるとしたら最後のチャンスと思って

終演後に順番待ちして声をかけた。

すると、いきなり彼女の方から

Lovely to see you again. I read your letter, thank you.

と言われ、頭が真っ白になってしまった。

ただでさえ英語に難ありなのに、こうなるとお手上げだった。

どのようにしてかは分からないが、

9月末にウィグモアホールのスタッフに託した手紙は彼女のもとに

遅れて届き、読んでくれたらしい。

そこからは完全にテンパってしまい、言葉も出ず、

ただ、絞り出すように御礼を言って、

直近の歌曲のCDにサインしてもらった。

周囲には、マーク・パドモアをはじめ、

フェスティバルに参加していた綺羅星のような歌手が

ワイングラス片手にウロウロしており、

隔絶した世界のように思えた。

学生時代に紅テントに行き、

唐さんを囲む、麿さんや蓮司さん、魔子さん、シモンさん

鷹さんたちが談笑しているの遠巻きに眺めていたのを思い出した。

帰り道は浮き足立ってしまい、バス停まで走って帰った。

大学時代は新宿駅まで。やはり走った。そう急がなくてもいいのに。

サマータイムが終わると、陽が暮れるのが早い。

午後4時には暗くなる。渡英直後を思い出した。あと2ヶ月。

2022年10月28日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑2017年 横浜トリエンナーレの準備中。

作業中の桃山さんを訪ねるとすぐにビールを出された

水族館劇場の桃山邑さんが亡くなった。

桃山さんが病気だと聞いたのは渡英してからだった。

それから、春の水族館劇場公園には多くの人たちが駆けつけていた。

皆、それが桃山さん現場にいる最後の公演になると知っていて、

自分も列に加わりたかったけど、叶わなかった。

初めて桃山さんと喋ったのは、

入方勇さんの遺品を整理しに行った時だった。

入方さんは北海道出身の役者で、第七病棟の劇団員だった。

この劇団はたまにしか公演しない。だから入方さんは見世物小屋の

主としても活躍し、各地の縁日を賑わせていた。

私たちが初めて『下谷万年町物語』の上演に挑んだ時、

出演者募集に入方さんが応えてくれた。

役者としても面白い人だったけど、持ち前の見世物小屋設営の腕を

活かし、唐ゼミ☆のテントを飾り付けてくれた。

以来、入方さんから教わった方法をもとに、

テント劇場の外観を造作することもまた私たちの表現になった。

知り合ってから一年後、入方さんは亡くなってしまった。

「また出てくださいよ」と頼んでいたのに。

連絡を受けたのは『下谷万年町物語』再演の稽古をしていた時だった。

気持ちのやり場がなく困っているところに、

入方さんが借りていた倉庫の整理をするから手伝いに来ないか

と声をかけてくれたのが水族館劇場の皆さんだった。

入方さんは、"カッパくん"の愛称で親しまれた、水族館の常連だったのだ。

埼玉のどこだったかは忘れたけれど、

指定された倉庫に行くと桃山さんたちがいて、一緒に道具を整理した。

それから入方さんが住んでいたアパートにも行き、

荷物を運び出して作業は終わった。

それから桃山さんが誘ってくれて韓国料理屋に行った。

お酒と料理が並ぶと、桃山さんは「今日は入方の話をしよう」と

言って流れをつくってくれた。

それから、私たちの交流が始まった。

寿町や都内に、三重の芸濃町にも公演を観に行った。

桃山さんたちも唐ゼミ☆公演を観に来てくれた。

特に面白かったのは新宿中央公園で『唐版 風の又三郎』をやった時。

予約して来場した桃山さんは「山谷で揉め事が起きたので

初めだけで失礼させて欲しい。ごめん」と言い、

一幕だけテントの外から見て、台東区に殺到して行った。

自分が良かったと思うのは、

2017年横浜トリエンナーレのスピンオフ企画で水族館劇場が

寿町に夜戦攻城をたてるのをサポートできたことだ。

お世話役を横浜美術館の学芸員Sさんがしていて、

まずは誘致すべき土地を一緒に見立てて欲しいと頼まれたので、

喜んで案内して回った。Sさんは自転車、私はランニングで。

何箇所も候補を出したけれど、もちろん、水族館には寿町でしょう!

と言って、数ヶ月後に実現した。

当時一緒に働き始めていたKAATの眞野館長と一緒に桃山さんたちを

応援した。上の写真は陣中見舞いに行った時のもの。

台本が遅れることについて、

劇も劇場も千穐楽を終えてなお未完成であることについて、

桃山さんはわざとそれらを、信念を持ってやっていた。

そのことを心底理解できるようになってきたのは最近のことだ。

初日に駆けつけると、「なんで初日に来るんだよ!」と

冗談めかして怒られる、いつも桃山さんとのやりとりは

シャイで、優しくて、楽しかった。

帰国したら、また桃山さんに会いに水族館劇場に行こう。合掌。

2022年10月27日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑見た目は倉庫のようなスタジオでもオペラが上演される

↑中央線沿線にある小劇場と変わらないサイズ感だが、演目はかなり違う

ここ数日、朝は日本の仕事。

カプカプ光ヶ丘と新井英夫さんの講座が週末に始まるので、

その対応が急務。何しろ、こちらは朝6時でも、日本は午後2時。

就業時間も終盤に差し掛かる頃だ。なにか気忙しい。

これから2ヶ月、ずっとこんな感じになるのだと思う。

『下町ホフマン』が厳しい。

目の前のやりとりは大変に面白いのだけれど、

何しろ量が膨大だ。Wordに打ち込みながら読んでようやく

半分を過ぎたところだけれど、手元の台本様式にしてすでに

150ページを越えている。『腰巻おぼろ 妖鯨篇』に次ぐ長大さだ。

300ページ超と踏んでいる。

これまでのペースを維持してあと12日間かかる。

ひとりひとりのせりふが長く、ページをめくって

ビッシリ詰まった紙面を見るにつけ、

"ああ、唐さん、調子いいですね"などと対話。

朝の時間だけでは遅まりきらず、夕方、帰宅後、

空いた時間はすべて『下町ホフマン』に。

それから、昨日は良いことがあった。

残り2ヶ月を気遣ったギャビンが、劇場執行部と

ルイシャム評議会の定例会議に自分を招いてくれた。

神奈川で行ってきた仕事に置き換えると、これは

県の文化担当者との打ち合わせに同席するという感じ。

それにしては、皆さんフランクだったけれど、紛れもなく中枢だ。

今、劇場やフェスティバルが何にフォーカスして動いているか

たちどころにわかる。これからは二週に一度、これに参加。

初めてだったので固有名詞の多さに面食らったが、

何を喋っているか半分くらい分かるようになってきた。

あと、観劇について腹を括った。

年末までに観る公演数を目標300に設定した。昨日で241本目。

しかし、ただ観ればいいってもんじゃないこともわかっている。

これは!と思うものを、密度高く追いかけるようでなければ。

そもそも、自分が数字を意識するようになったのは

渡英前に海外研修の先輩に「オレは200ほど観たよ」と

言われたからだ。「多いですね」と答えたら「そうでもないよ」

と言われて、まずは200を目標に置くようになった。

ところが、これが意外に簡単だったのである。

達成したのが9月上旬。それからちょっと宙ぶらりんで

過ごしてきたが、もうこれは数にこだわった方がいい感じが

してきた。というわけで300。

金田正一投手には及ばないけれど、何となく気持ちが分かる。

昨日はロンドンから2時間かけてBath(バース)という街に行った。

古代の温泉地として有名な観光地だが、ここの小さな王立劇場で

『Dido & Aeneas』の舞台版を観ることができた。

これまでコンサート形式ばかりだったから、他で観た時より

歌手や演奏に弱いところもあったが新鮮だった。

ドラマに寄せきったストレートプレイのような上演。

最後の方にドキリとさせられる、それでいて理にかなった

良い演出があった。

今月中に250に迫ることができればイケる気がする。

バカバカしいと知りながら、けれども、後悔の無いようにしたい。

2022年10月26日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note 昨日、デイヴィットさんが引退した。

今年、イギリスにいるきっかけをつくってくれた一人だった。

私は、自分が長期にわたり外国で暮らすことになると予想していなかった。

きっかけは2つ。

ここ5年間、一緒に働かせてもらっているKAATの眞野館長に

絶対に行くよう勧められたこと。Albanyという劇場を知ったこと。

5年前、さいたまゴールド祭初回に合わせて来日した何人かの中に

Albany代表のギャビン・バロウさん、Entelechy Arts代表の

ディヴィット・スレイターさんがいた。

二人は盟友である。

ギャビンさんは劇場そのものを運営している。

Albanyは催しも手がけるが、もっとも重要な役割は場を提供することだ。

いくつもの提携団体が長屋の住人のようにこの劇場に事務所を持っている。

各団体の事業が合わさって、Albanyの力になる。

Entelechy Artsは提携団体の代表格だ。

ディヴィットさんが創立したこの法人は四半世紀に渡り、

高齢者・障害者・地域の人々を意識した創作と実験を続けてきた。

二人の存在と活動を知った私は、

外国への苦手意識を忘れ、初めて行きたい劇場が見つかった。

外国にはもちろん、ユニークで優れた舞台がたくさんある。

観たり聴いたりすることで大きな影響も受ける。

けれど、単に鑑賞するだけでなく、主体的に関わりたいと思うには

もう一つ何かが必要だった。そして、二人の話にはそれがあった。

Albanyを中心とした活動の面白さはいつも書いてきたから

ここで繰り返さない。大切なのは、昨日、ディヴィットさんが

引退したこと。実にさりげない引退だった。

"Moving Day"の座組みのみんな、15人ほどで記録映像を見た。

その後、ディヴィットさんは少しスピーチをして、

仕事にひと段落をつけた。

考えてみたら、自分が参加してからの半年強、

ディヴィットさんはずっと自身の気配を消していきながら、

後進に法人の活動を託すことを考えてきたのではないだろうか。

一貫してそういう振る舞いだった。

Entelechy Artsの手がける企画は、

すでにマディとジュリーという二人の若手(正確な年齢は訊けない!)

を中心に回ってきた。ディヴィットさんは最後の仕事として、

それぞれの営みを自然に継続させることを狙ってきたように思う

普段と変わらない、ちっとも特別なことのない午後の活動

だったけれど、やはり終わった後は、次々に立ち上がって喋る

シニアたちの涙が、彼の帰りを引き止める格好になった。

自分も、ディヴィットさんの意図に反すると知りながら、

日本の関係者からのメッセージや、花束を渡さずにはいられなかった。

今まで見たことのなかったタイプの、信念に溢れた引退だった。

ディヴィットさんによって、時代は終わらずに続いていく。

2022年10月25日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

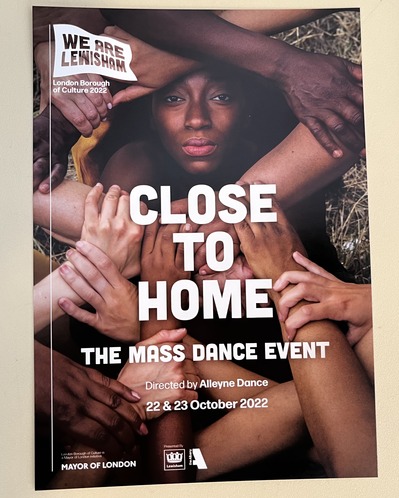

中野note ↑Mass Danceのカーテンコールを側面から撮影

収穫の多い週末だった。

最大の催しはMass Dance。

ロンドンにしては珍しい嵐、ドカ雨だったが、

開催時間だけはピンポイントで雨が止み、ミミを中心とした奮闘が実った。

入れ替わり立ち替わりのダンスは合わせて1時間強の作品になっており、

"総力戦"という言葉がぴったりだった。

1日目は大イベントとして一緒に盛り上がり、

2日目は作品としての味わうことが出来た。

ドローンを含む5台のカメラで撮影された映像が完品となり、

将来に活かされていくと思う。

特に日曜は嵐がひどくて、

国鉄の線路上に倒れた大木が交通マヒを起こすような

コンディションだったけれど、よくやれたものだと思う。

日本の仕事、カプカプ光ヶ丘×新井英夫 講座の応募締め切りを

土曜に迎え、たくさん手を挙げてくださった中から、話し合いを

重ねて12人を選び出した。すぐに連絡がいく。

申し訳ないことに選びきれなかった方にも、

事業を継続していずれ直接に会えたらと思う。

もう来年度の準備が始まっている。

他には、唐ゼミ☆本読みをしたり、『オオカミだ!』会議をしたり。

細かい時間を積み上げて『下町ホフマン』にも取り組んでいる。

どう考えてもあと3週間はかかりきりになる分量だ。

見聞きしに行ったものも良くて、

イギリスに来て初めてミュージカルに行き、これが当たりだった。

家から5分のところにあるグリニッジ劇場で見た。

ここは小さな劇場で、週末だけの短い公演が多いけれど、

今月だけはオリジナル・ミュージカルを3週間ぶっ通しでやっていた。

これは何かあるな、と睨んで千秋楽の1日前に行った。

やはり心のこもった、規模は小さいけれど上質の仕事だった。

セットもシンプルにして洗練されている。

何より、主演のKatie Elin-Saltという女優がすごかった。

悪く言えば、劇場業界的にグリニッジは場末だ。

だからこそ、この場末をしてこれだけの実力者がいるのが

イギリスなのだと痛感した。

そういう凄みをせいぜい150人ほどで、間近で観られて幸せだった。

その影響で、今や後回しにしてきたミュージカルに前向きである。

近く『ファントム〜』を観に行こう、そう思っている。

↓ミュージカル『ARE YOU AS NERVOUS AS I AM?』のカーテンコール

2022年10月24日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野WS『ベンガルの虎』

↑再び「アサヒグラフ」より。この唐さんの男ぶりを見よ!

昨日は『ベンガルの虎』本読みの2回目。

一幕半ばに差し掛かるところ。

初回から登場していたヒロイン・水嶋カンナに加え、

もうひとりの主人公である青年・銀次を登場させるのが

今回の主眼でした。

前回の終わり、中学の家庭科教師であったカンナの思い出を

横取りしたミシン売りの中年男は、謎めいたまま舞台を去ります。

取り残されたカンナは、次に町内のご意見番であるお市と対峙し、

見ない顔だと邪険にされます。

東京下町で繰り広げられる日本の村社会は、よそ者を許さない。

しょげかえったカンナに手を差し伸べたのは、

今は流しとなった元生徒の青年・水嶋でした。

冴えない生徒だった彼ですが、今や"銀次"を名乗り、

夜の街をギター担いで渡り歩く男に成長したのです。

(と、ここで、ドラマ『きついやつら』で"流し"を演じる

玉置浩二&小林薫コンビの動画を見たりして)

しかし、彼は精一杯突っ張っていても、元々は唐さんの描く

内気な主人公青年です。元先生のカンナに会うことで、

すっかりお里が知れてしまう。それどころか、キャバレーの

ホステスになってしまったカンナに大きなショックを受けます。

この辺が、彼の弱気で童貞気質なところ。

そして、ここハンコ屋の前に来た理由をカンナが銀次に説明する際、

"バッタンバンの象牙"という言葉に合わせて再びハンコ屋の扉が開く。

俗物隊長たちが扮するビルマ僧が登場し、

戦争未亡人であるお市たち町内の婆アたちと対峙します。

戦没者記念碑の建立のために寄付を募るビルマ僧たち。

が、たくましいお市は彼らを一蹴、すぐにニセモノだと喝破します。

お市らが去った後、サギ師としての正体をあかし、

ブラックジョークを言い合ってふざける馬の骨父子商会の面々・・・

というところまで進みました。

今回、特に良かったところは、銀次の登場シーンです。

格好つけ、背伸びしてワイルドに登場した彼が、

かつての先生との再会によってあっという間に素朴な青少年に

戻ってしまう。その一言一言の変化を、巧みに表現してくれました。

この短いシーンは、端的に主人公のキャラクターを表すツボであり、

一瞬一瞬が表情を変える工夫のしどころです。

それを上手くやってくれて、かなり嬉しくなりました。

それにしても、中年男のせりふ、お市婆さんのせりふ、

ビルマ僧に扮した俗物隊長のせりふと、この芝居のせりふには

たくさんの死の匂いが溢れています。

ミシンを踏みながら何気なくカンナが歌う歌もそう。

日本軍兵士が闘った戦地の過酷さを、まるで絵画のゲルニカのように

感じさせる。また、俗物隊長の部下でイジられ役の天地くんが

ふざけて歌う何気ない歌も、生まれてすぐの命が失われる歌です。

1幕冒頭のト書きによれば、この劇は「死者が見る夢」と宣言されています。

「死者」とは誰か? 基本的には『ビルマの竪琴』が下敷きですから、

亡くなった日本人兵士がそれに当たります。

が、それだけにとどまらないところにこの『ベンガルの虎』の真髄が

あると考えています。

もっとも根本的に"死んでいる死者"は誰なのか。

それを考えながら物語を追い、全編に散らばる言葉を読み解いています。

続きは来週日曜日!

2022年10月21日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

週末のMass Danceに向け、昨日から本番会場での練習が開始された。

Sedgehill Academyという高校のサッカー場。

ここに設置された大きなテント。これが会場だ。

といっても、全面に屋根がつくわけではない。

屋根がついている部分は全部ステージで、

だから巨大な開口部になっている。

もともと、これはみんなで踊るイベントなのだ。

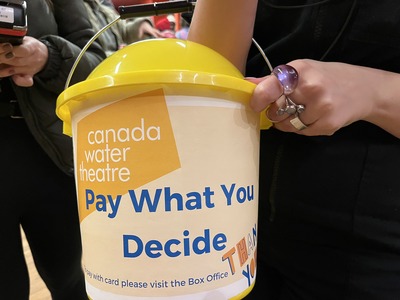

観に来る人たちは友達や家族が中心。

予約が必要で、手数料に300円くらいかかるけれど、基本的に入場料は

タダなので、観る人は芝生部分で思い思いに座ったり立ったりしながら

観てくれれば良い、というコンセプトだ。

我がルイシャムはロンドンにある区の中でもアフリカ・カリブ・中東

・アジア系移民が特に多い地域だ。

だから、クラブミュージックからジャズ、コンテンポラリーだけでなく

国籍を超えた数多くの舞踊を展開する。

というように、200人を超える踊り手が主役のイベント。

今週のロンドンはずっと雨がちで、夜になると冷え込むけれど、

とにかくあと数日なので力押しに練習している。

お客さんのために、本番だけはなんとか晴れてほしい。

・・・と、これを書いていたら、リズ・トラス首相が辞任した。

たった1ヶ月半の短命政権だった。

滑り出しから評判が悪かった。

英国の政界事情がよく分からないので、強気そうな彼女に対する

女性差別、男性のやっかみかとも思っていた。が、違ったらしい。

今月初め、ダイアンに「新首相は来年くらいに交替?」

と質問したところ「3週間後!」という答えが返ってきた。

冗談かと思っていたが、本当だったらしい。

私としては、円安が際限なく進んでいるから、

こちらの人たちには悪いが、もうちょっと長く地位にとどまり、

ポンドをさらに下げてくれると助かったのだが・・・

2022年10月20日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note

↑これが200人以上で踊り狂うMass Danceイベントのチラシ。

多様性をテーマにしたMimiの自信作だ。

AlbanyのチラシはA5サイズが基本でやたら分厚い紙が使用されている

昨日は水曜日だったが、変則で劇団本読みを行った。

劇団員+座友(古い言い方だけれど、良い表現!)の本読み、

唐十郎ファン用の本読みWSも、同じ『ベンガルの虎』を当たるように

なった。自分だけ何度も何度も同じ箇所を読むので、各所での説明も

話芸の完成度が上がってくる。まるで落語家。

今週末は立て込んでいる。

昨日に書いた『オオカミだ!』会議があるし、

その後はルイシャム南部にある高校に殺到してマス・ダンスの本番が

二日間連続。日曜日の朝には本読みWSがあり、夜には聴き逃せない

コンサートもある。こうなると、日本にいた時のように車があれば!

そう思わずにいられない。車が欲しい。

車が欲しい、といえば11月の遠出。

この計画を練るのにひどく頭を使っている。

たかが遊びじゃないか。てめえが勝手でやってるんじゃねえか。

と言えばそれまでだが、イギリス南西部がこんなに広大で、

しかもバスや電車の本数がこんなに少ないとは。

まるでサスペンスの犯人のような細密な予定を組まされている。

ティンタンジェル城、ミナック劇場、

プリマスで行われるピーターのアンサンブルのコンサート。

行きたいのはこの3つだけなのに、完全に3日間とられる。

久しぶりに夜行バスに乗ることになりそうだ。

最後に乗ったのは、確か野外演劇『青頭巾』で東北ツアーを

組むため、山形に行った時ではないかと思う。

あの時は、早朝に駅に降り立ち、3キロ歩いて朝6時から

やっている温泉に入った。

当然、イギリス南西部のコーンウォールに温泉はない。

いかにも寒そうなイメージだが、気温はどれくらいだろうか。

なんとなしに常に強風が吹きそうなイメージでもある。

とにかく見るべきものを見て、風邪をひかずに帰ってくる。

これが目標だ。最近は陽も短いし、今月末でサマータイムも終わるのだ。

本来は夏に行くべきところを、後手に回ってこの時期になった。

人気スポットであるにも関わらず、チケットを取りやすいのが

唯一の慰めだ。移動7時間で見るのは2〜3時間。

どこもそんな感じだ。

さらに、今年はもう何度目になるか分からないストライキの噂を聞く。

ああ、車があれば・・・。

2022年10月19日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note Albanyでのシニア企画には、ファッション部門もある。

クリーターのAlisa(右)の指導のもと、思い思いに装飾するのだ。

せっかくなので上の写真を撮ってもらった。

今週は土曜日に『オオカミだ!』会議がある。

気づけば公演まで4ヶ月を切っている。だから追い込まなければ。

さまざまな活動に参加しながらこの事ばかり考えている。

昨日もAlbanyでシニアの活動があったが、

会場であるカフェを普通に利用する家族連れがいた。

4歳と2歳くらいの子どもが駆け回っているのを見ると、

彼らにウケたいと心底思う。

実際の上演を考えてこれまで溜めてきたアイディアを

修練させていくのがこの時期の仕事だ。

が、同時に、ここまで敷いてきた絨毯をひっくり返すようなネタが

ないかと思う。そういう疑いの中で生活している。

そんなことを考えながら、自然に体は動く。

Albanyでシニアの皆さんに関わっていると、あと2ヶ月だという

思いがもたげる。民族や国籍、押し寄せる波のような

インパクトがこのメンバーにはある。

生き方はさまざまだと自然に教えられてきた。

ロンドンには、以前は全く想定できなかった人生がゴロゴロあって

些細なことが気にならなくなる。世界的都市だから忙しないところもある。

けれど、全体に大らかな感じがする。

そういえば、自分が差別を受けたことは無い。

昨晩、ふと『シャーロック・ホームズの冒険』をパラパラ読んでみた。

ホームズは中学校の頃よく読んで、イギリス行きが決まってから

英語の先生に課された課題図書のひとつだった。

簡単な英語にしたやつ。

今回は椎野に送ってもらった翻訳を作業の合間に読んだのだけど、

印象が以前とまるで違う。地名の多くを具体的に想像できるように

なっている。これは愉しい。唐さんの台本が東京に根付いているように

ロンドンと近郊にの地名が溢れている。

100年前の話だけれど、地震の無い国だし、街並みは古い。

想像するに難しくない。

11月の遠出の予定も組んでいる。

Plymouth(プリマス)や、さら先のPenzance(ペンザンス)を目指す。

ほとんどを移動時間に費やすことになるだろうど、見ておかなければ

ならない場所がある。果たして、取りこぼさずに行けるだろうか。

2022年10月18日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

中野note 『下町ホフマン』の研究を開始したおかげでエンジンがかかってきた。

研修する、遠出する、公演を観る、飲食や睡眠、掃除など生活する。

それに『オオカミだ!』に工夫を凝らす。

初夏までのように一日の目が詰まってきた。

残る時間は少ない。意地でも力押しに鞭をくれるタイミングなのだ。

↑練習&本番会場であるSedqehill Academy

15日(土)

歩いて南下し、ルイシャムショッピングセンターから1時間のところに

ある高校に行った。ここのホールで、22-23 日に控えている

ダンスイベントの稽古。150人くらいで練習している。

10人のダンサーを中心に稽古を進行していく。

彼らが各チームに散る。

ティーンたち、障害者たち、子どもたち、シニアたち、など。

そこに国際性も入り乱れている。

アフリカやインドの舞踊も組み入れられている。

さすがのバラエティだ。

中心となるダンサー10人の動きがキビキビしていて気持ち良い。

小学生で、すごい身体にバネがある少年を見つけた。

ふざけてばかりだが、振り付けの飲み込みも異常に早い。

これから稽古や本番のたびに、彼に注目しよう。

↑演奏後のピーターと

16日(日)

『ベンガルの虎』本読みを終えて走って駅に行き、

2時間ちょっとかけてドーバー海峡に面した港町Broadstairsに到着。

この街の小さなホールで、ピーター・フィッシャーがグリーグの

ヴァイオリンソナタを3曲立て続けに演奏した。

ピータにとっては明らかにハードワークだったが、

今年聴いてきた彼のライブの中でベストの仕上がりだった。

19世紀のスタイルに規範を求める彼の美学が満ちていて惹き込まれ、

痛快だった。ソリストとしての彼に立ち会える機会は多くない。

来て良かった。

燃焼してハイになったピーターと海辺に行き、

ディケンズの別荘など見て、季節外れになったビーチ近くの

レストランでフィッシュ&チップスを食べた。

ゴールデンチッピー以外で初めて美味いと思う店に出会った。

かなりライトな仕上がりで、また違った美味しさだった。

演奏後のピーターは疲れが溜まっているのだろう。

何度も道を間違えながらグリニッジに帰宅。

ダイアンがピーターに会いたがるので、少し家に寄ってもらった。

彼らの関係は帰国後も続くだろう。

↑週末に向け通し稽古

17日(月)

学校に行き、午後はDeptford Loungeで

女王の崩御につき延期されていたMoving Dayの稽古。

演出家レミーやプロデューサーのジュリーと久々に再会できた。

前日に日本の三重で行われたジャパニーズ版との違いについて

話したりもした。彼らの心配をよそに、出演者たちの記憶は確かだった。

通し稽古をし、ミーティングして金曜日の本番に備える。

・・・と、ここまで書いているうちに、

放課後の高校生たちが図書館のテーブルを占拠し始めた。

彼らに囲まれてこれを書いていたが、エアドロップでエロ画像が

送られてきた。斜め横の五人組が「しまった!」とばかりに

キョロキョロしている。送ったのは彼らのうちの誰かだ。

こちらはお首にも出さないが、内心ニヤニヤしてしまう。

稽古後もここに残って仕事していて良かった。

どんなだか紹介できないのが残念だが、画像がエグい。

2022年10月14日 Posted in

2022イギリス戦記 Posted in

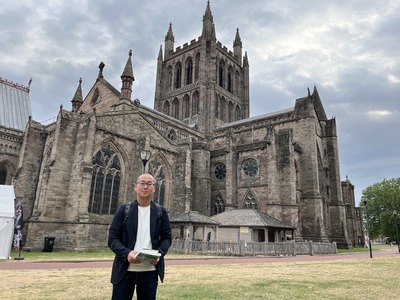

中野note ↑花と伝記とCD。出世作『マイスタージンガー』とブリテン2曲。

そのバス停で降りる者は自分しかおらず、

そこからの道に歩道はなかった。

行き交うのは自動車のみで、これが田舎道らしく半端ないスピード。

語学学校をサボって良かったと思った。

帰り道が暗くなれば轢かれかねない。

20分ほど歩くと、教会があった。

ネットで調べた時に毎日オープンと記されていたが、

案の定、扉は固く閉まり、周囲に人の気配なし。

が、幸いなことに墓石の数は少なかったから、

ひとつひとつ、心に余裕を持って確認していけた。

一通り見回して、無い。

すると、散歩中の老父婦が通りかかったので、彼らに訊くことができた。

二人はグッドオール自体を知らなかったけれど、

もう1箇所、付近に同じ教会付きの霊園があることを教えてくれた。

そこを訪ね、半分くらいの墓石を見て回ったところに、目的のお墓はあり、

その老夫婦もこちらの発見を一緒によろこんでくれた。

見つからなかった役場に尋ねることもできるよ、

と言ってくれた優しい旦那さんでもあった。

花を手向け、本とCDを並べてパソコンでDJした。

彼が専門としたワーグナーの序曲をいくつか。

若い頃はベンジャミン・ブリテンとの共同作業で名を馳せたから、

彼が初演した『ピーター・グライムズ』も。

ブリテンのCDは絶版でプレミアもついていたが、

ヘリフォードで叩き売っていたのを中古屋で見つけたものだ。

到着したのが午後2時半過ぎ。

1時間くらいして肌寒くなってきたので、カンタベリーに引き上げた。

霊園の周辺にワイナリーがいくつもあるらしく、

車を飛ばす人たちはそこの職員さんのようだった。

カンタベリーでピザを食べ、大聖堂での夕べの祈りに参加した。

合唱隊は少女のみ。まったく力まず、声を張らないのに、

言葉が明晰で力のある合唱だった。

この場所の教会音響を知り尽くしているのだ。